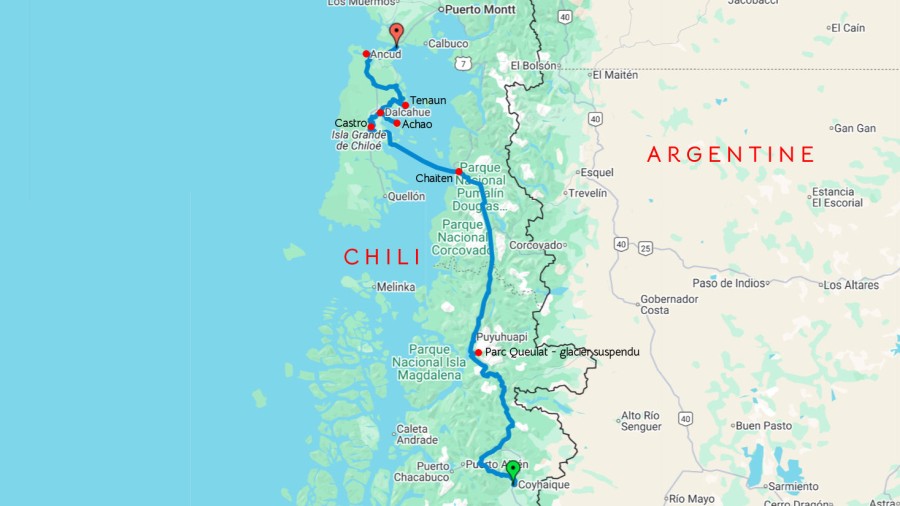

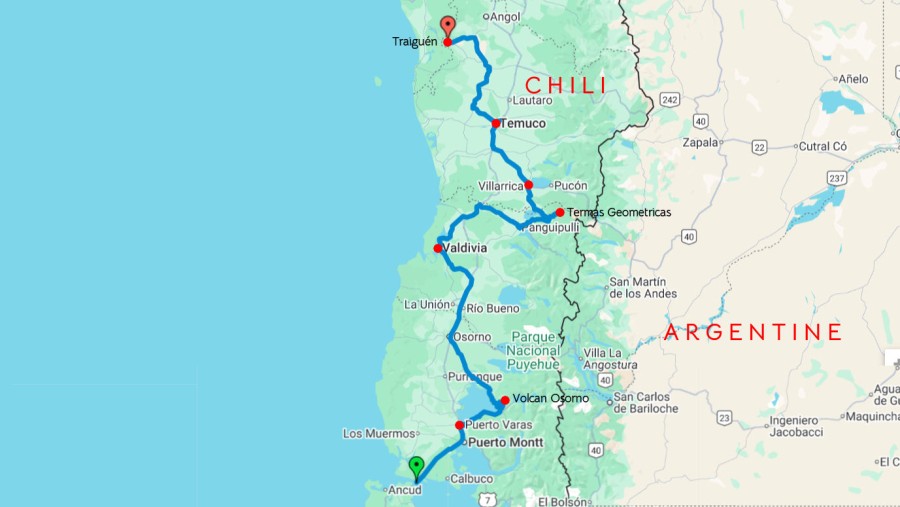

Après cette parenthèse chilote, nous voici repartis sur le continent, avec de bonnes routes pour le moment. Notre amour pour les zigzags aidant, nous repartons vers les montagnes, ou plutôt vers les volcans, dont la région possède des exemplaires particulièrement actifs. Et qui dit volcan dit thermalisme. Nous allons bien sûr goûter à tout ça !

Un bateau dans la façade

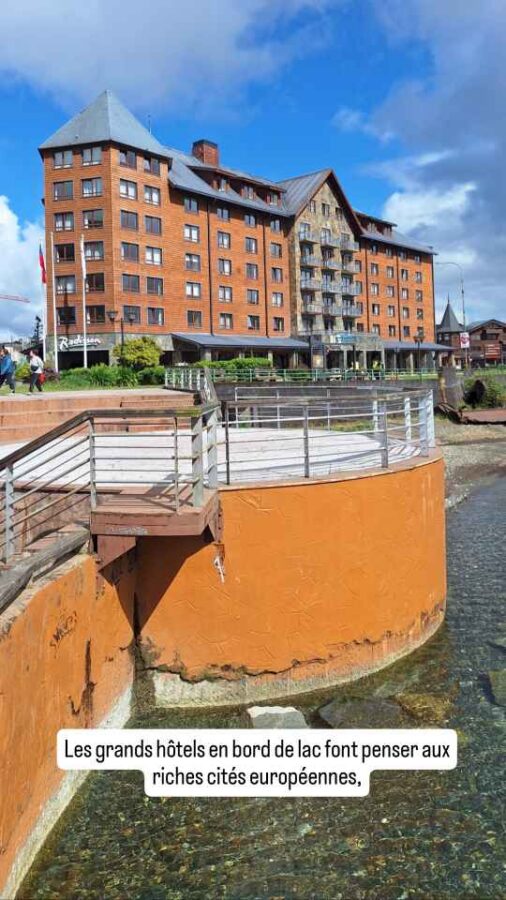

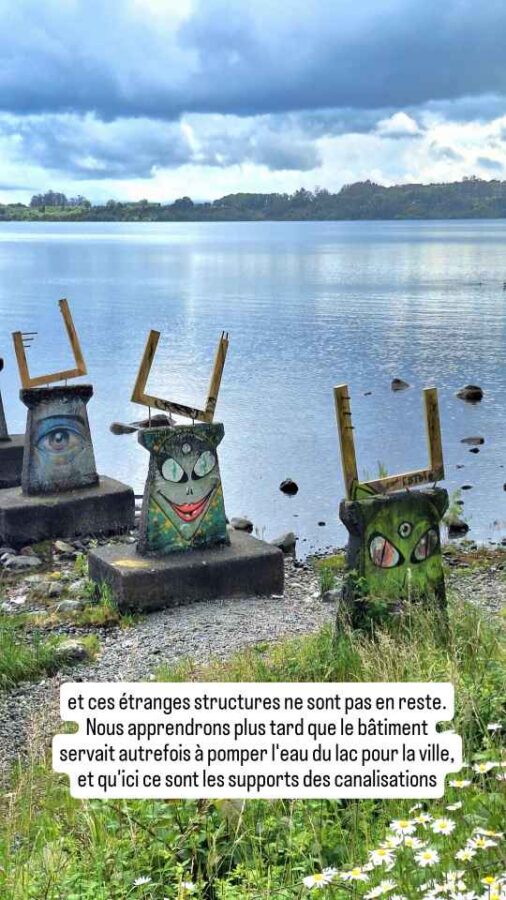

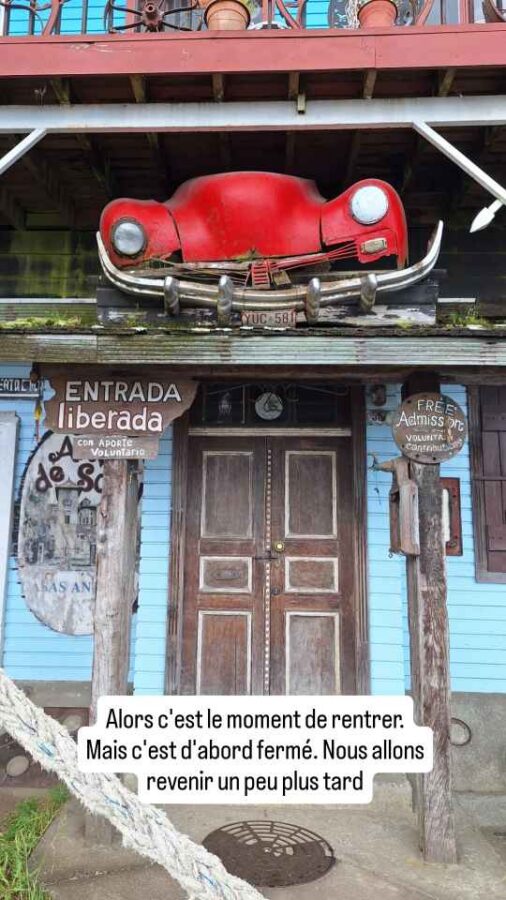

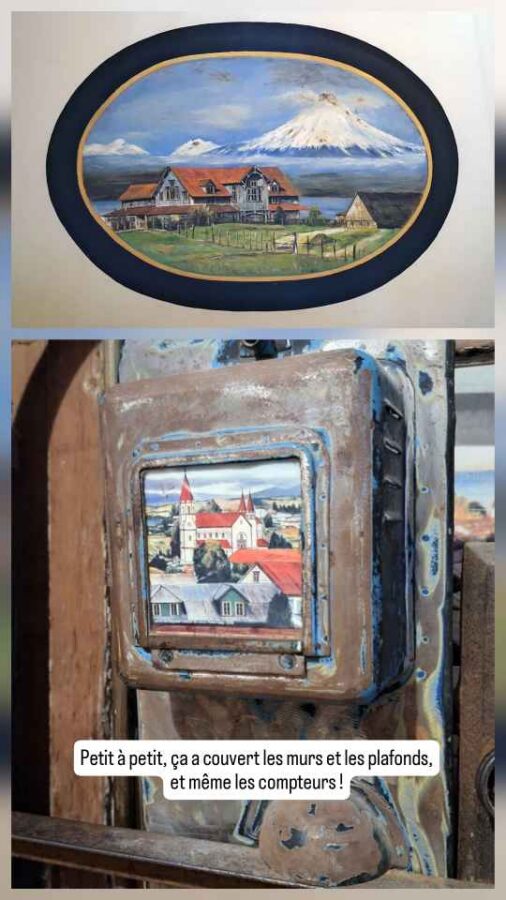

Arrivés à Puerto Varas, une ville de 53 000 habitants située au bord d’un grand lac, nous remarquons d’abord de grands hôtels de style international, puis des maisons haut de gamme. Manifestement, la ville est économiquement plus riche que les précédentes que nous avons visitées. Mais c’est une maison très singulière qui va tout particulièrement attirer notre attention. D’abord parce que la proue d’un bateau en dépasse, tout comme la moitié droite d’un autobus. Mais le reste de la façade est tout aussi atypique, très désorganisé et émaillé d’objets hétéroclites. L’entrée de ce Musée Pablo Fierro est gratuite mais à horaires variables, nous devrons nous y reprendre à deux fois. L’intérieur confirme la première impression : le bâtiment est fait de multiples pièces, recoins, escaliers, alcôves, greniers, dans lesquels on circule en explorateur. Le sol, les murs, les plafonds, les étagères, les placards sont emplis d’objets des plus divers accumulés au fil du temps par le propriétaire qui a construit et aménagé tout cela de A à Z, en commençant par y exposer ses propres peintures. Car oui, c’est un artiste-peintre qui a commencé sa carrière en dessinant les vieilles maisons de la région pour en conserver le souvenir. Et chiné de nombreux objets pour la même raison. Tout en mettant tout cela en scène avec passion et poésie. Un doux-rêveur comme on les aime ! A noter que le bâtiment était autrefois une station de pompage pour l’eau de la ville (on voit encore les supports des canalisations sur le lac) qui a été offerte par la municipalité à l’artiste au vu de ses nobles intentions. Ils n’ont certainement pas été déçus !

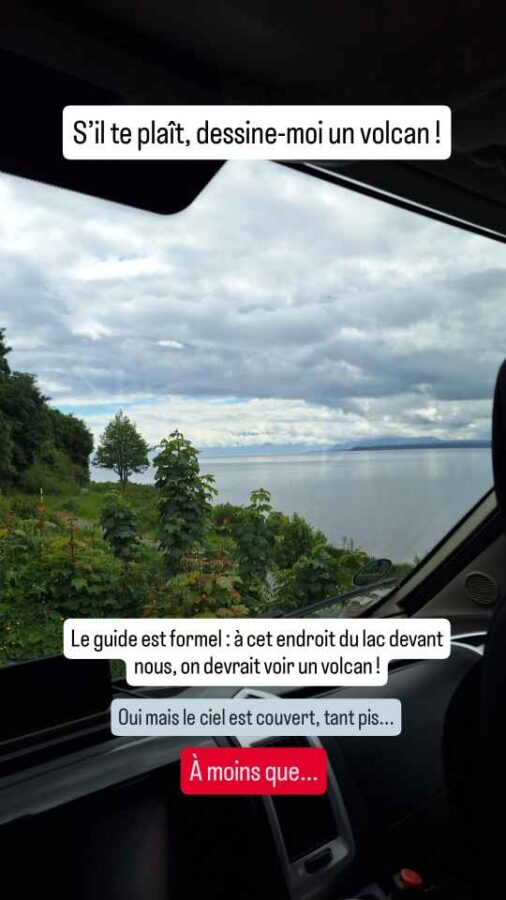

S’il te plaît, dessine-moi un volcan

Rares sont les cartes postales de Puerto Varas qui ne montrent pas le cône parfait en enneigé du volcan Osorno se reflétant sur le lac. Garés au moment du déjeûner face à l’eau, nous aurions DÛ voir ce volcan.

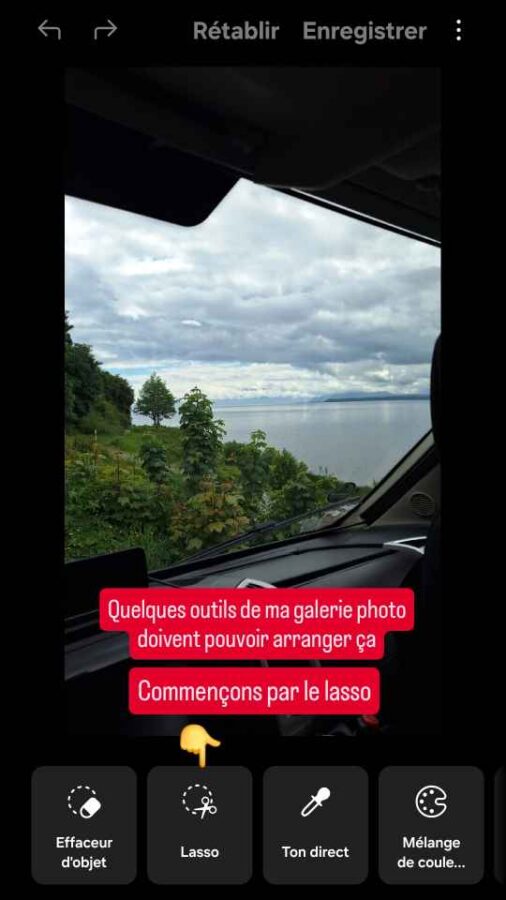

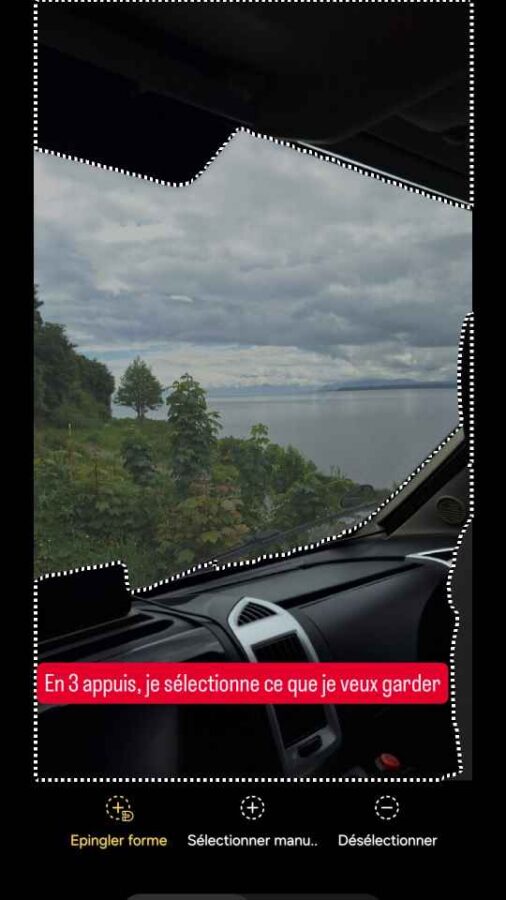

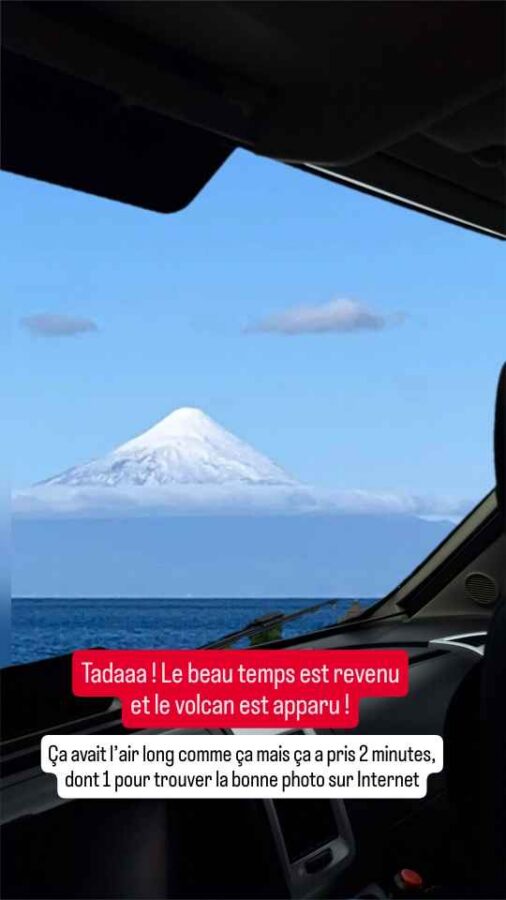

Mais le ciel gris en a décidé autrement, nous ne pouvons qu’imaginer le spectacle. À moins d’utiliser l’une des ces petites astuces que permettent aujourd’hui nos smartphones. Je prends une photo derrière le pare-brise de Roberto, je découpe le paysage gris en 3 secondes avec la fonction lasso de mon gestionnaire d’images, et je le remplace par la photo du fameux volcan récupérée sur Internet. 2 minutes maximum et vous pouvez profiter avec nous du spectacle … que nous aurions dû contempler !

Le volcan pour de vrai

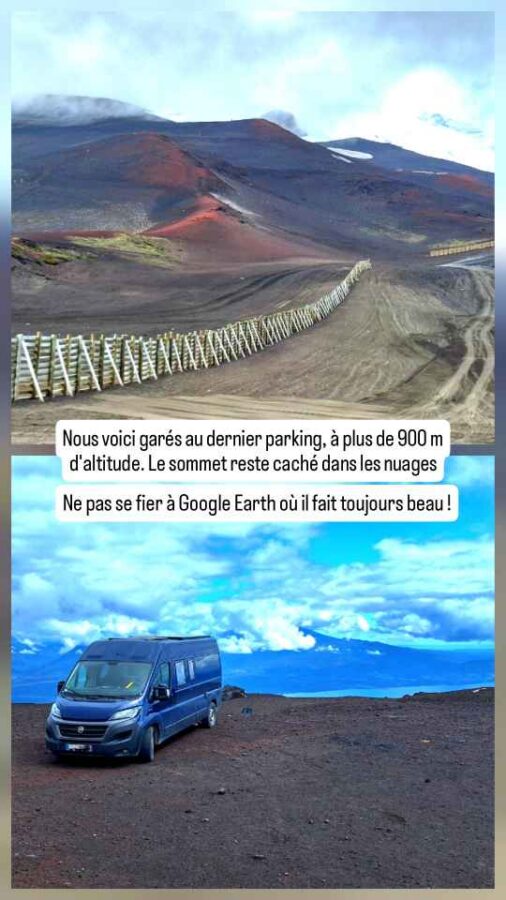

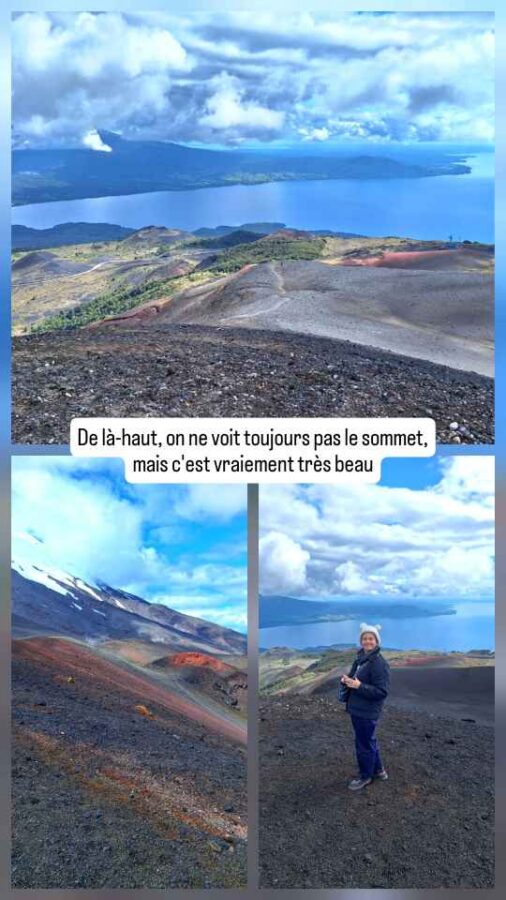

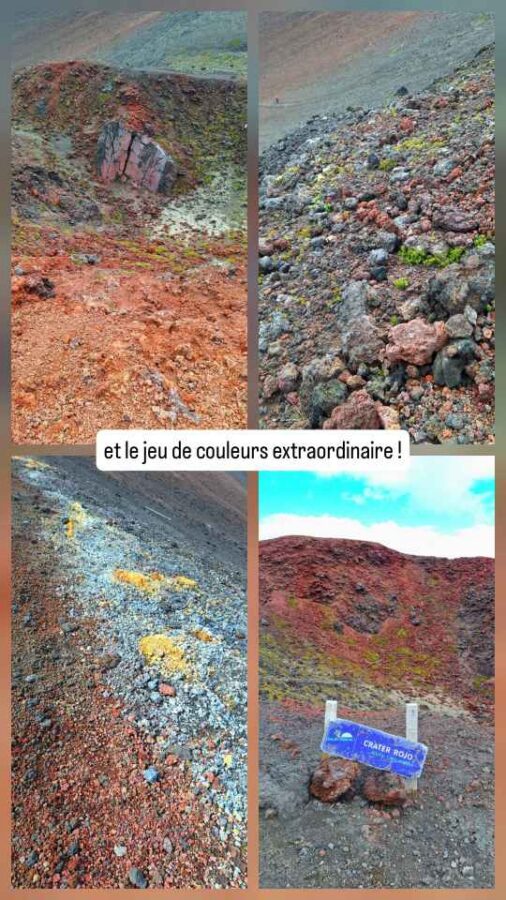

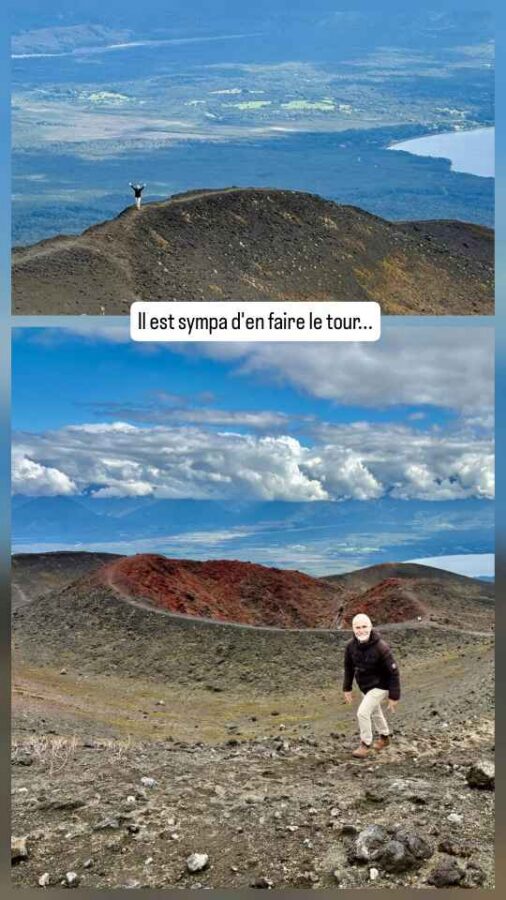

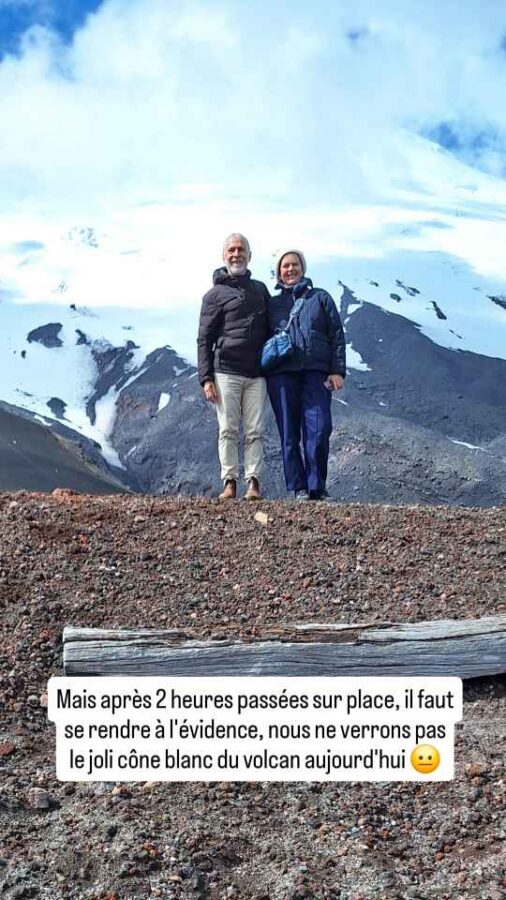

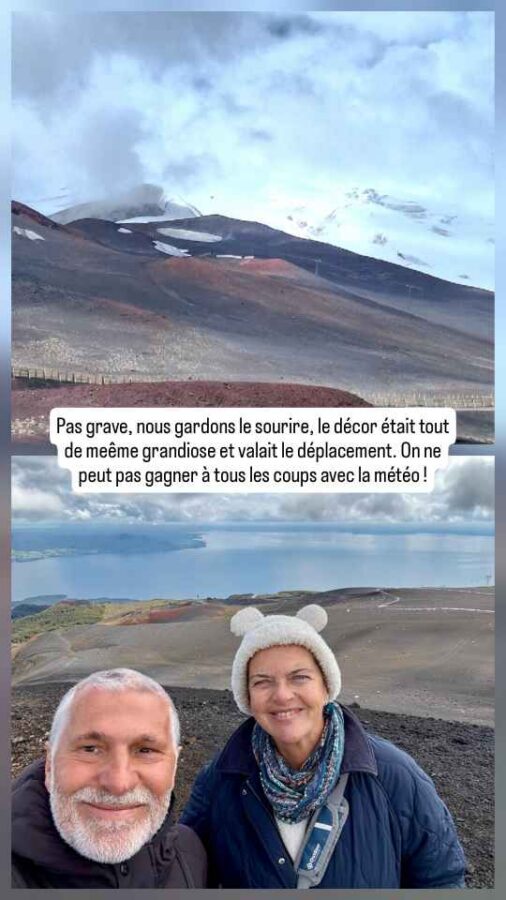

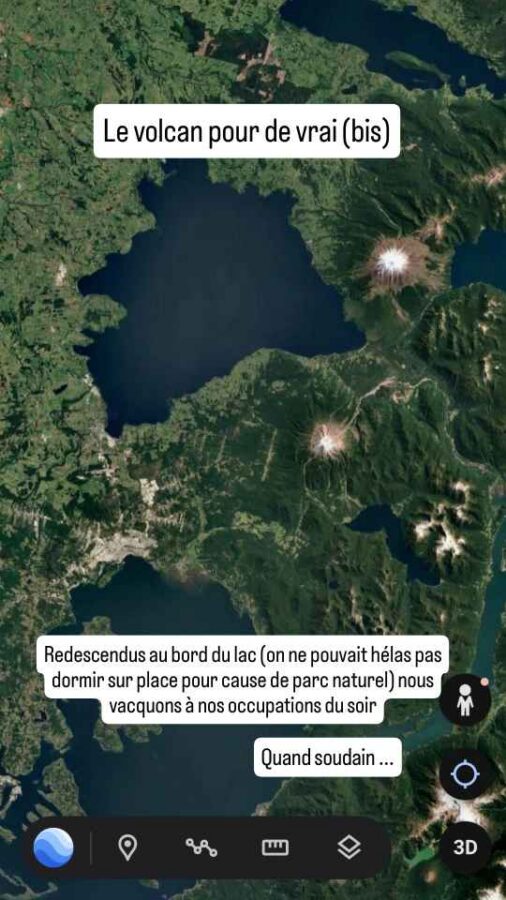

Maintenant que ce volcan nous a fait de l’œil, nous ne résistons pas à aller voir ce volcan Osorno de plus près. C’est juste à 50 km, de l’autre côté du lac. Une petite route étroite et bien pentue, mais goudronnée, quitte la côte à un endroit fréquenté par des renards argentés. Nous regardons un instant ces animaux à peine farouches avant d’y engager Roberto. Au sommet, le parking est déjà un gravier de pierres volcaniques de couleur rouille. La base du volcan est toute proche, mais son sommet est toujours dissimulé par les nuages. Le verrons-nous un jour ? Nous empruntons un télésiège pour gagner un peu de temps car nous sommes arrivés en milieu d’après-midi, et entamons une jolie randonnée sur les crêtes des cratères secondaires qui entourent le principal. Nous aurions bien pris dans la foulée le second tronçon du télésiège qui menait jusqu’à un glacier, mais malheureusement fermé pour cause de travaux. Nous profiterons tout de même de superbes paysages (nous sommes à plus de 900 m d’altitude) et de couleurs extraordinaires au niveau du sol. 17 h il est temps de redescendre, sans avoir pu apercevoir le sommet de ce volcan décidément bien timide. Nous serions bien restés dormir là-haut, mais la zone étant classée réserve naturelle, ce n’était pas permis.

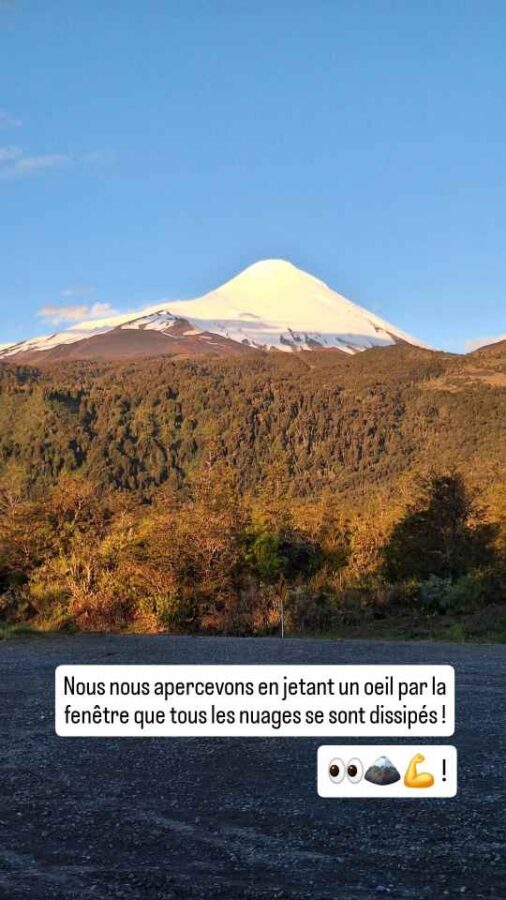

Le volcan pour de vrai (bis)

Redescendus au niveau du lac, nous trouvons une zone dégagée un peu à l’écart de la route pour y passer la nuit. Nous vaquons à nos occupations de fin de journée (diamond painting + podcasts pour Claudie, travail sur les photos et le blog pour moi) quand nous nous apercevons soudain, en jetant un œil par la fenêtre, que pratiquement tous les nuages autour du volcan Osorno se sont évaporés et que celui-ci apparait dans toute la splendeur du soleil du soir ! Magique ! Au petit matin, il est encore là, mais c’est un rapace planté devant le pare-brise de Roberto qui accapare notre attention. Bien décidé à nous observer, il ne se sauvera qu’au moment où je vais démarrer le moteur… J’ai bien pensé aux essuie-glaces, mais ç’aurait été méchant !

Marins d’eau douce ?

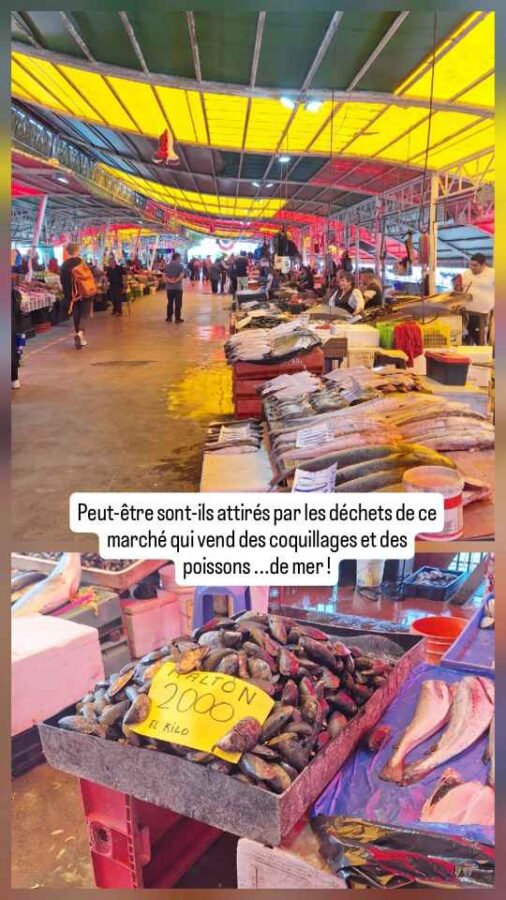

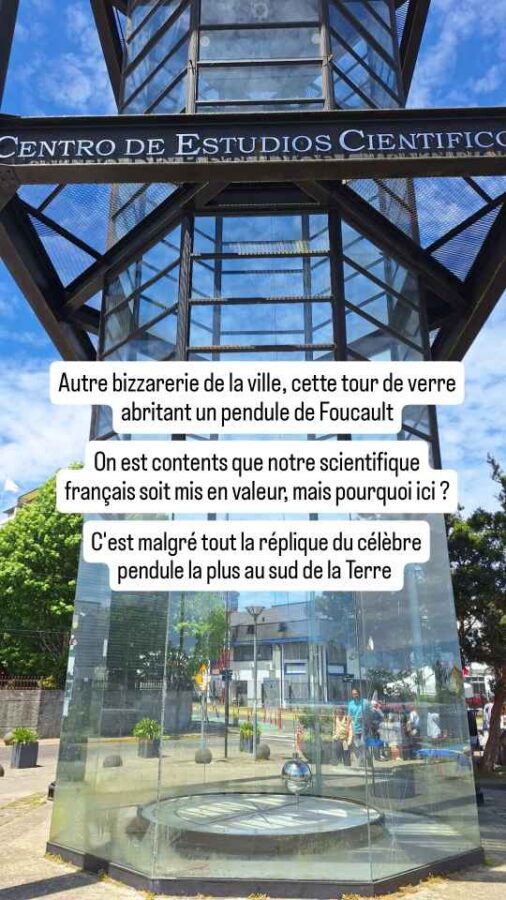

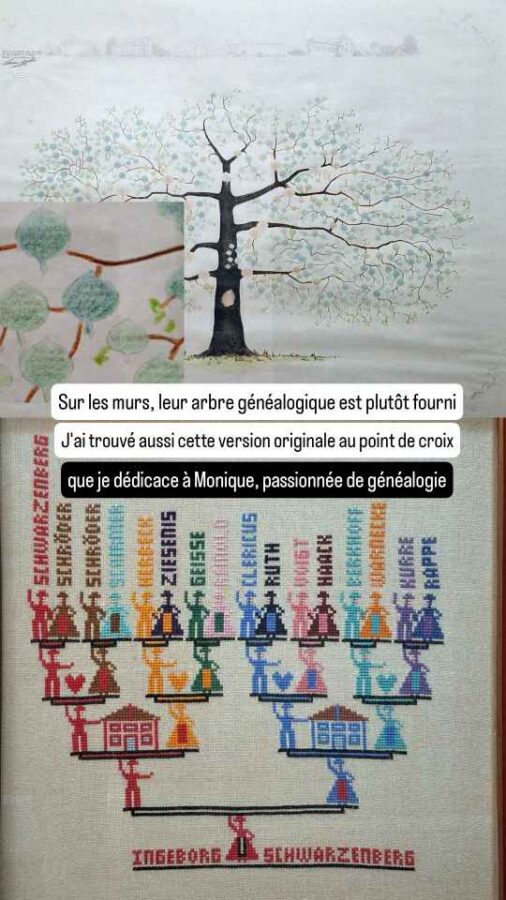

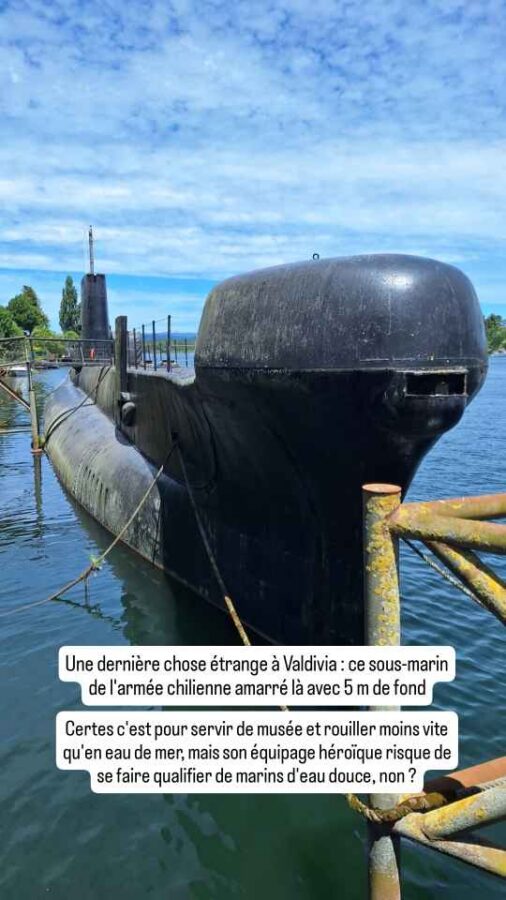

À 200 km au nord-est de là, Valdivia est une ville assez déroutante. C’est un port fluvial important qui a dû sa croissance à sa position idéale comme escale pour les bateaux qui remontaient par l’océan Pacifique en provenance du détroit de Magellan. Sa rivière d’eau douce, curieusement appelée Calle Calle (Rue Rue…) est pourtant fréquentée par des lions de mer, dont un individu nous a surpris, sommeillant sur le gazon d’une route fréquentée, loin du rivage. Mais comment était-il arrivé là ? Le marché aux poissons, qui semble très actif, vend principalement des espèces et des coquillages provenant du Pacifique. Ce sont d’ailleurs probablement les déchets générés qui expliquent la présence des lions de mer, prêts à braver l’eau douce pour glaner un peu de nourriture. On peut être étonné aussi de trouver sur les quais une réplique du pendule de Foucault, la plus au sud de la Terre, et dont le mouvement apparent du socle se fait dans le sens inverse de l’exemplaire parisien. Dans un parc de la ville, nous avons trouvé aussi de drôles d’oiseaux, guères communs chez nous : des ibis à tête noire, particulièrement râleurs et bruyants. Dans le même parc, nous visitons une maison d’une famille … allemande. Eh oui, les Allemands ont été parmi les premiers migrants européens à arriver au Chili vers 1850. Il y en a eu d’autres vers 1945, mais les premiers étaient tout à fait respectables. Quant à ce sous-marin d’origine anglaise, revendu à la marine chilienne, amarré définitivement au quai de Valdivia pour y être transformé après des années de bons et loyaux services sous les mers du monde, c’est parce qu’il avait moins de risque de rouiller qu’il est arrivé là. Ce n’est pas parce qu’il était dirigé par des marins d’eau douce !

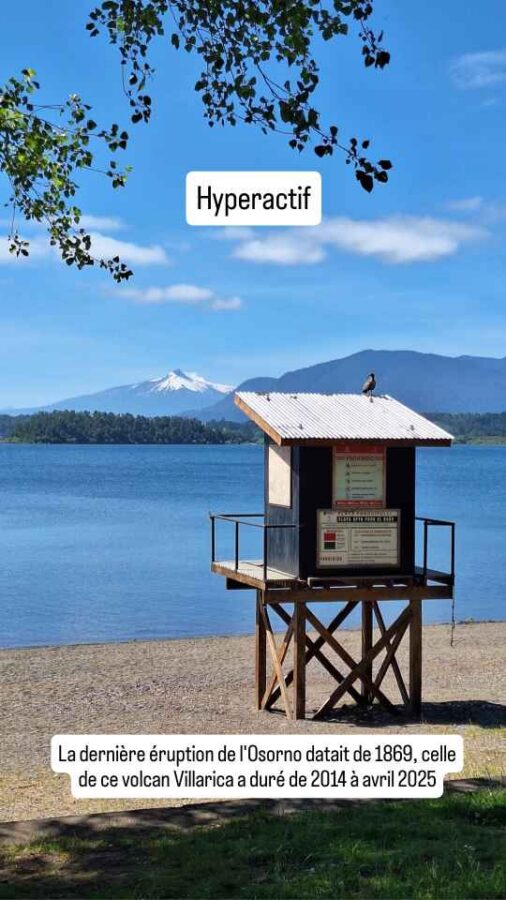

Hyperactif

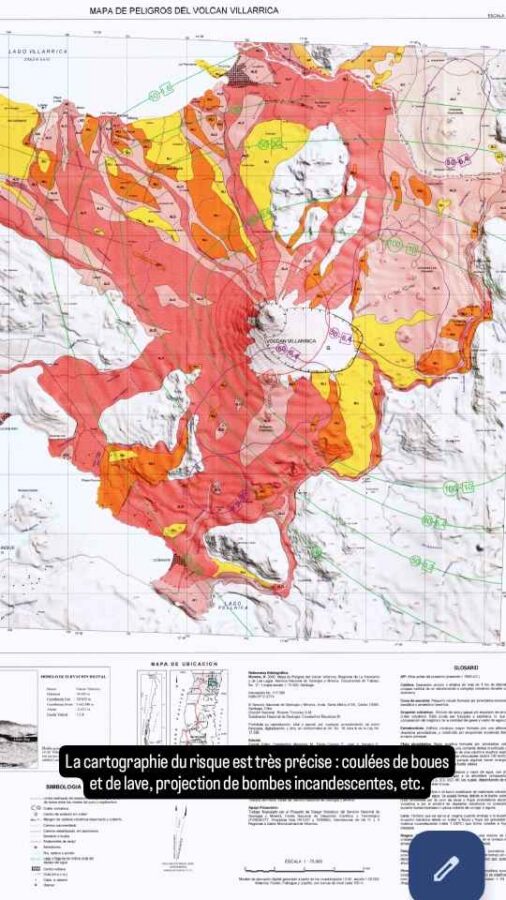

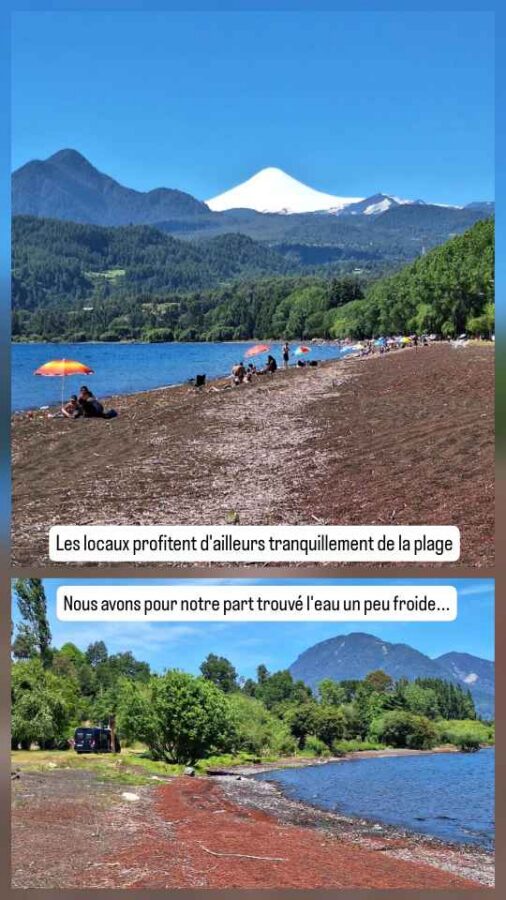

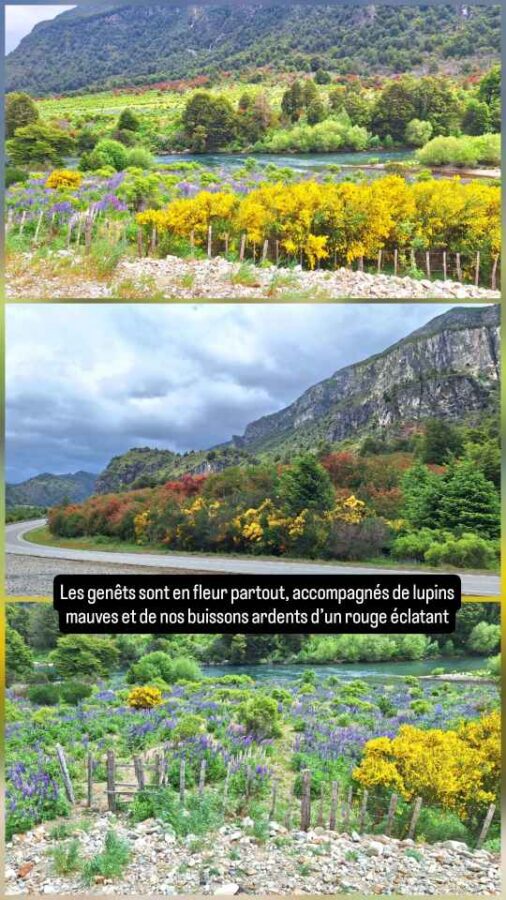

Alors que la dernière éruption du paisible Osorno datait de 1869, le volcan Villarica, surplombant le lac du même nom, est l’un des plus actifs du Chili. La dernière éruption a duré de 2014 à avril 2025, ce qui a laissé le temps de bien réévaluer le risque et de mettre en place nombre d’alertes et de panneaux de signalisation pour les habitants. Si elle n’a pas fait de victime, elle a tout de même entraîné l’évacuation de plus de 3000 personnes. L’éruption la plus grave, en 1849, a causé la mort de plus de 100 personnes, emportées dans des torrents de boues, de lave ou intoxiquées par des gaz toxiques. La colonne de cendres au-dessus du volcan dépassait les 8 km de hauteur. Étonnamment, au sommet se trouvent à la fois un cratère de lave à ciel ouvert et un glacier. De quoi attraper un chaud et froid pour les alpinistes/andinistes qui s’y risquent ! Pour notre part, nous sommes restés bien sagement au bord du lac, à profiter du panorama, de la flore et d’une jolie plage de pierres de lave rouge brique. Contrairement aux Chiliens, nous n’avons pas tenté la baignade. Le trempage d’un seul doigt nous en a dissuadé. Il nous faut au minimum 26°C ! Mais nous allons bientôt trouver « chaussure à notre pied », voire mieux encore, à l’étape suivante.

Les thermes géométriques

Lorsque des sources chaudes ont été découvertes dans une étroite vallée proche du volcan Villarica, les propriétaires ont eu la bonne idée de faire appel à un architecte pour les aménager. Le résultat appelé Termas Geometricas (thermes géométriques) tranche avec les installations quelconques autour des autres sources des environs et est plutôt exceptionnel, se situant parmi les plus beaux thermes que nous ayons vu. Au milieu de cette vallée de 15 à 30 m de largeur circule une passerelle en zigzags peinte d’un beau rouge vif qui tranche avec la végétation exubérante environnante, la mettant particulièrement bien en valeur. De part et d’autre se répartissent une quinzaine de petits bassins aux contours anguleux, soigneusement revêtus de pierres naturelles taillées. Pour chacun d’entre eux, la température est indiquée, avec un chiffre des unités amovible pour s’adapter aux caprices de la nature. Cela va de 36 à 45°C pour ceux remplis d’eau thermale. Les plus intrépides peuvent profiter de cascades qui viennent des montagnes au-dessus avec une eau bien plus fraîche, annoncée alors à 8°C (le chiffre lui aussi est amovible, on imagine que cela peut descendre encore en dessous !). Avant de nous immerger dans différents bassins, nous avons gravi la passerelle jusqu’au fond du ravin, dans une superbe ambiance de fumerolles et de relents soufrés. Arrivés de bonne heure, nous avons presque eu le site pour nous seuls la première heure. Après, le monde est arrivé… c’est que le lieu est réputé, et il y a de quoi !

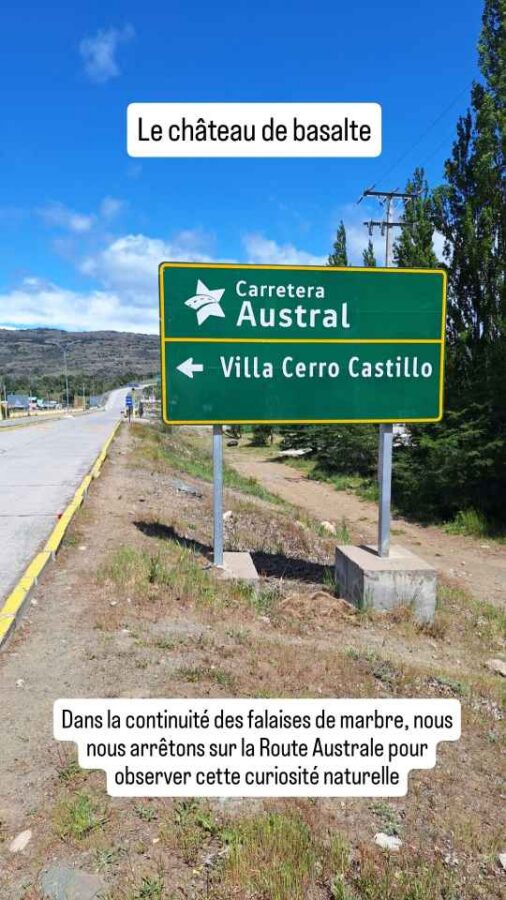

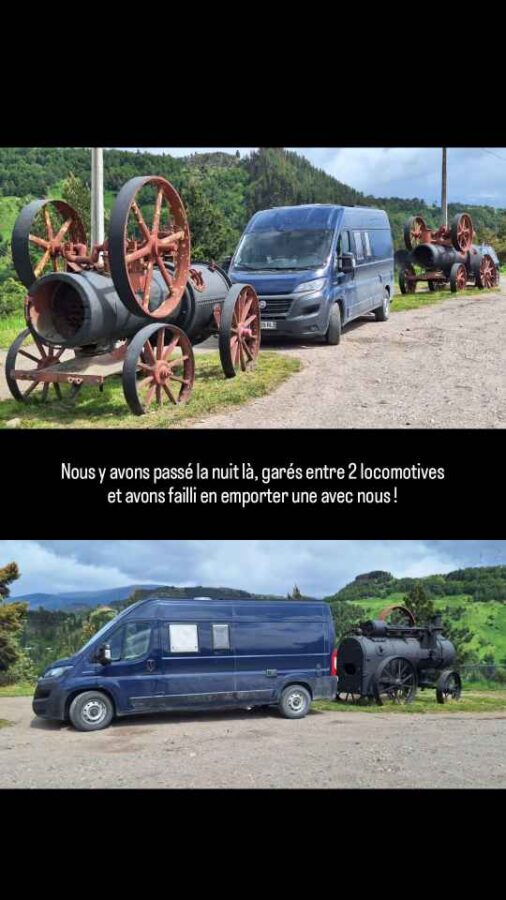

Le poète et les locomotives

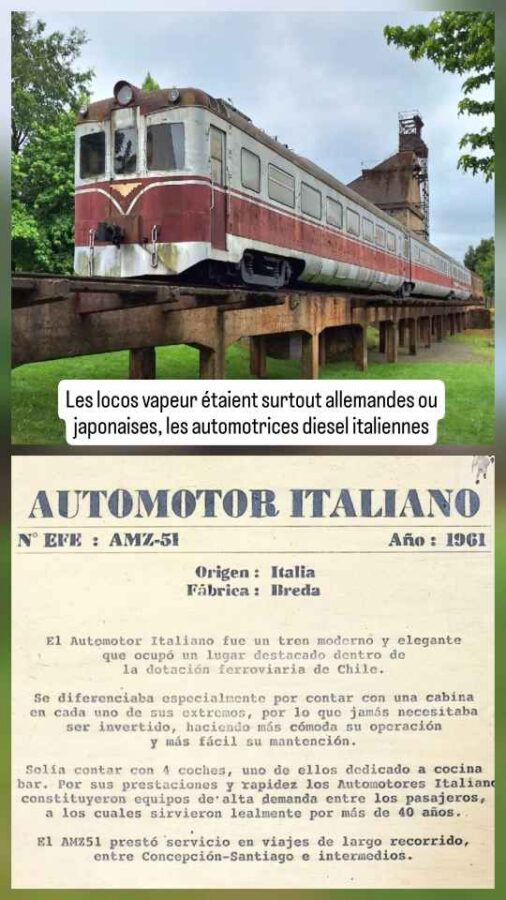

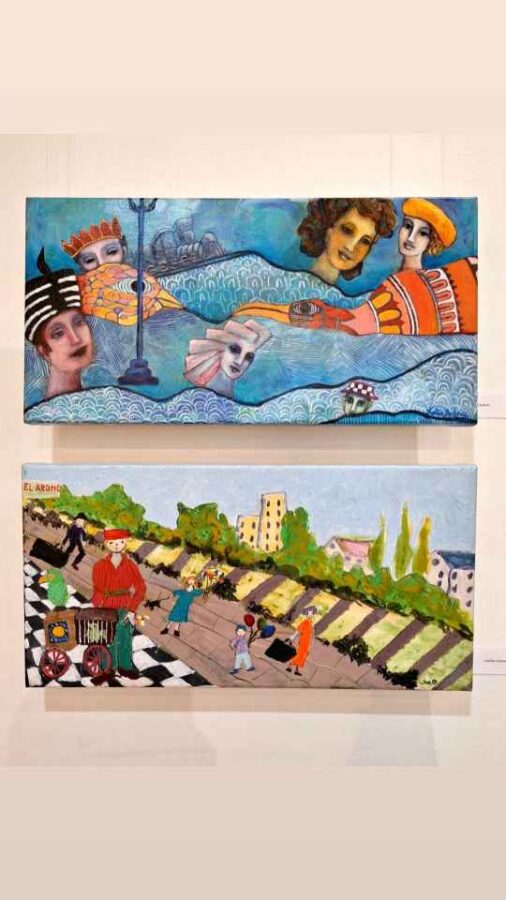

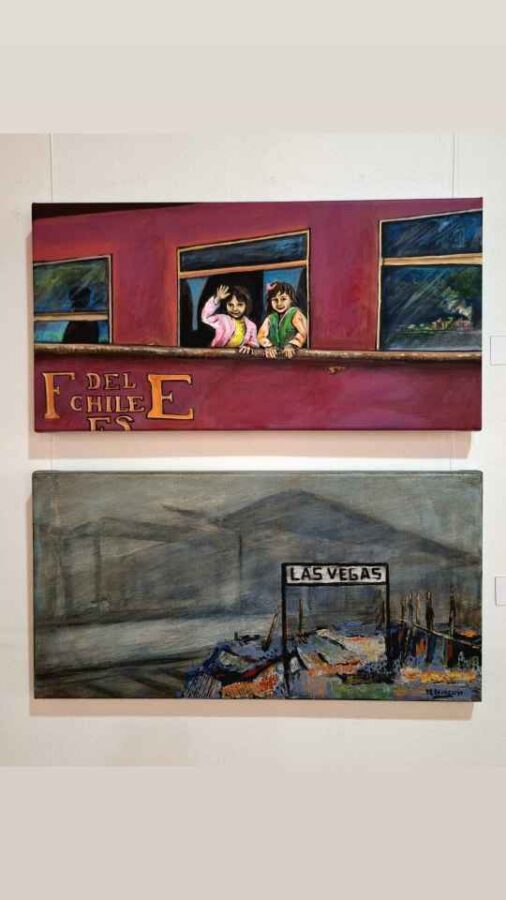

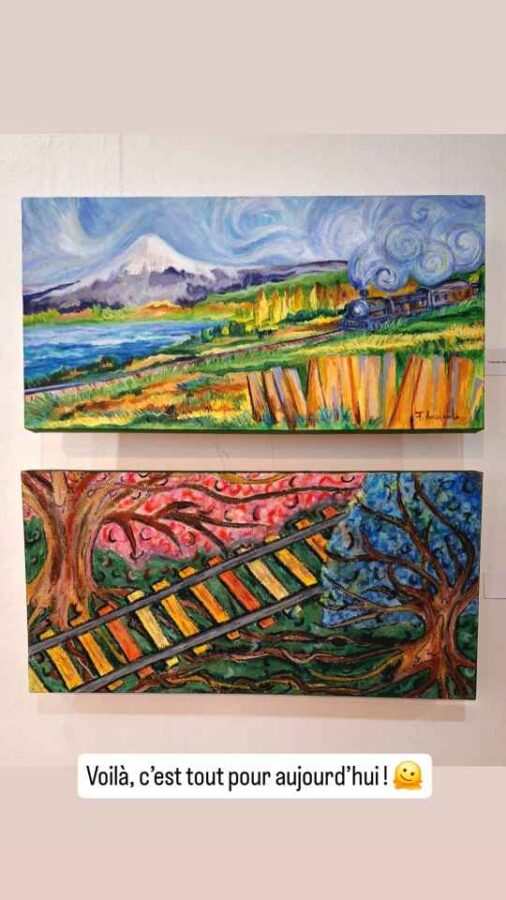

Nous effectuons un arrêt technique à Temuco, 600 km au sud de Santiago, pour y changer les pneus de Roberto, bien éprouvés par les routes en gravier de Patagonie. La ville est connue pour ses liens étroits avec Pablo Neruda, poète et prix Nobel de littérature, qui a passé son enfance et son adolescence ici. La directrice de son lycée, Gabriela Mistral, a été elle-même prix Nobel de littérature. L’expression « les grands esprits se rencontrent » a pris ici tout son sens ! Nous profitons de notre passage pour visiter le musée ferroviaire, qui a aussi un lien avec le poète primé car le père de Pablo Neruda était cheminot. Temuco a été la première gare importante sur les chemins de fer du sud et constituait un poste de ravitaillement en eau et en charbon indispensable aux locomotives à vapeur du tout début du XXe siècle. Elle comprenait également un atelier de maintenance et de réparation, avec une plate-forme tournante pouvant héberger 34 locomotives. Cette zone qui a accueilli aussi des locomotives diesel et électriques de 1954 à 1983 est aujourd’hui transformée en musée. Nous avons admiré les belles machines, pour beaucoup d’origine allemande ou japonaise, tout en glanant des informations sur l’histoire du lieu. Nous avons regretté l’absence de possibilité d’accès aux machines et surtout aux voitures spécialisées (couchettes, restaurant, suite présidentielle, etc.) en dehors des visites guidées. Une jolie exposition de peinture évidemment sur le thème du rail nous a permis de terminer sur une bonne note. On y parlait aussi de Pablo Neruda, mais nous aurons l’occasion de revenir très bientôt sur ce personnage majeur dans la culture chilienne.

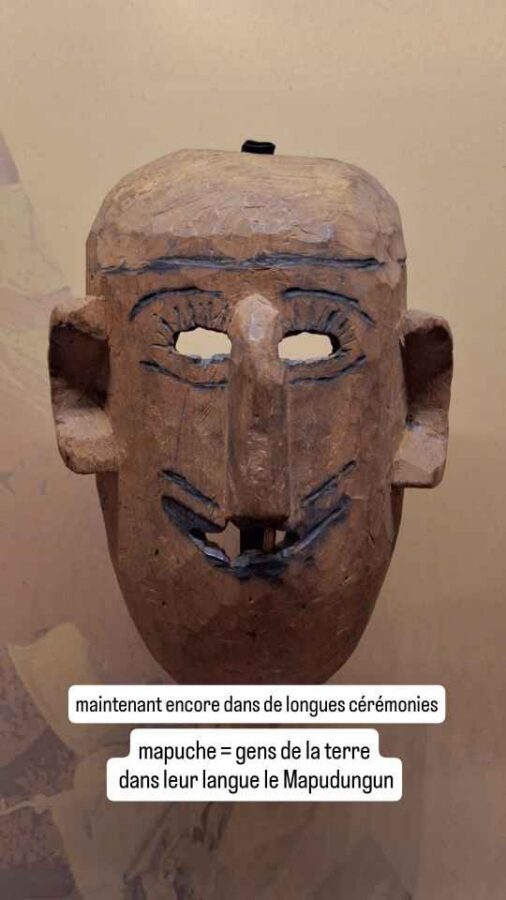

Les gens de la terre

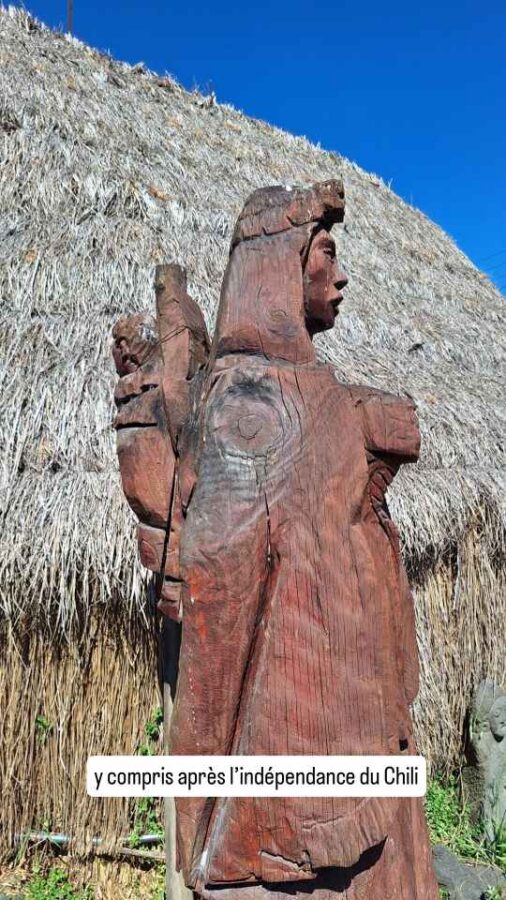

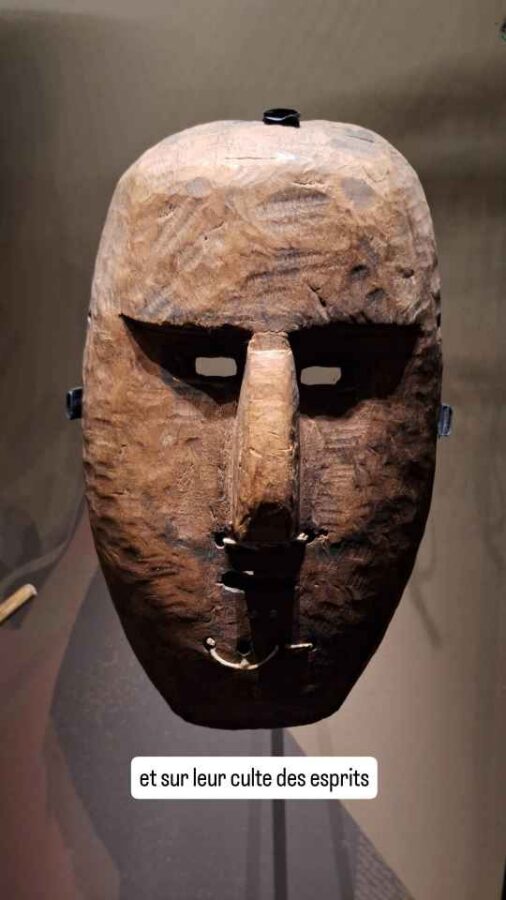

C’est comme ça qu’ils s’appellent, les Mapuche, dans leur langue le Mapudungun. Ce peuple autochtone était là bien avant l’arrivée des colons européens et, malgré les multiples tentatives d’annihilation de la part de nos congénères, est toujours bien présent. Ce sont les amérindiens majoritaires dans la région centre-sud du Chili et d’Argentine. Particulièrement résistants aux envahisseurs, ils ont réussi à repousser les Incas et ont tenu longtemps face aux Espagnols, bien après l’indépendance du Chili. D’ailleurs, leur autonomie a été reconnue par un traité en 1641, un cas unique en Amérique coloniale. Aujourd’hui, les Mapuche n’ont de cesse de revendiquer leurs droits et les terres qui leur ont été volées, admirables de fierté et de résilience. Ils sont depuis toujours profondément liés à la nature, notamment dans les esprits en qui ils croient. Ça et là, de petits musées dédiés nous en apprennent un peu plus à chaque fois. Notamment à Temuco, centre géographique de leur culture.

Un bisou et au revoir !

En Français dans le texte, c’est l’expression que l’on peu lire sur les murs et grilles d’un grand bâtiment de la ville de Traiguén. En gagnant le portail on trouve confirmation de la présence française avec l’inscription « Alliance Française Louis Pasteur » au-dessus de la porte. Une alliance française dans une petite ville de 20 000 habitants à 600 km de la capitale ? Mais pourquoi donc ? Nous allons nous renseigner à l’accueil de ce collège. Curieusement, personne n’y parle Français, mais ils connaissent l’histoire de l’établissement : ce fut le premier collège français du Chili, installé là en raison d’une immigration française importante dans la région au début du XIXe siècle. Et ce fut la première Alliance Française chilienne, inaugurée en 1892. Aujourd’hui, de nombreuses exploitations agricoles du secteur sont tenues par des descendants d’immigrés français.

Allez, un bisou et au revoir, on vous retrouve la semaine prochaine du côté des plages. C’est qu’en effet, l’été arrive bientôt ici !