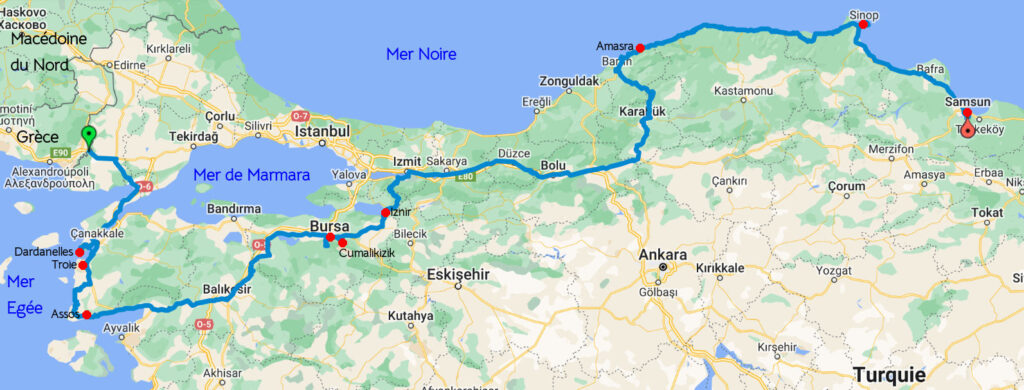

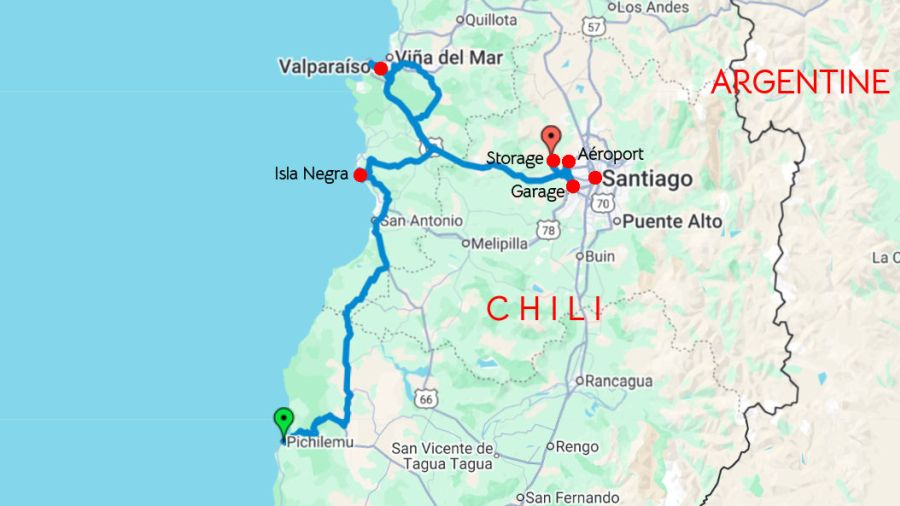

Nous approchons gentiment de Santiago, la capitale du Chili, à peu près à mi-parcours entre le Nord et le Sud, distants chacun de plus de 2000 km. Le début du parcours commence par une série noire, surtout pour Roberto, avant d’exploser de mille couleurs dans les ruelles pentues de Valparaiso, pour finalement revenir à un peu plus de raison en approchant de la mégapole chilienne.

L’île noire

Rien à voir avec la silhouette sinistre vers laquelle foncent Tintin en kilt et Milou apeuré, et de toutes façons ce n’est même pas une île : c’est le nom qu’a donné le célèbre poète chilien Pablo Neruda à sa maison préférée, en raison de la couleur des rochers sur la plage. C’était initialement une simple cabane que Pablo Neruda, tout frais nommé consul pour les émigrants espagnols à Paris, a acquise à un pêcheur en 1938. Peu à peu, il l’a faite agrandir et adapter à son goût par un architecte pour y intégrer une visibilité maximale sur la mer, sa grande source d’inspiration, des pièces arrondies, des recoins, une tour et le bar dans lequel il recevait ses amis. Lors de la visite, on découvre les incroyables collections du propriétaire : figures de proue, maquettes de bateaux, vaisselle, coquillages, sculptures, tableaux et autres œuvres d’art. Toute photographie étant interdite à l’intérieur, j’ai récupéré quelques clichés sur le net pour garder la mémoire de ce lieu étonnant. Après une vie bien remplie entre son art littéraire (prix Nobel de littérature) ses fonctions diplomatiques et ses engagements politiques, c’est ici que se fera enterrer Pablo Neruda, 19 ans après sa mort dans des conditions mystérieuses juste après le coup d’état de Pinochet en 1973, dans un jardin en forme de bateau.

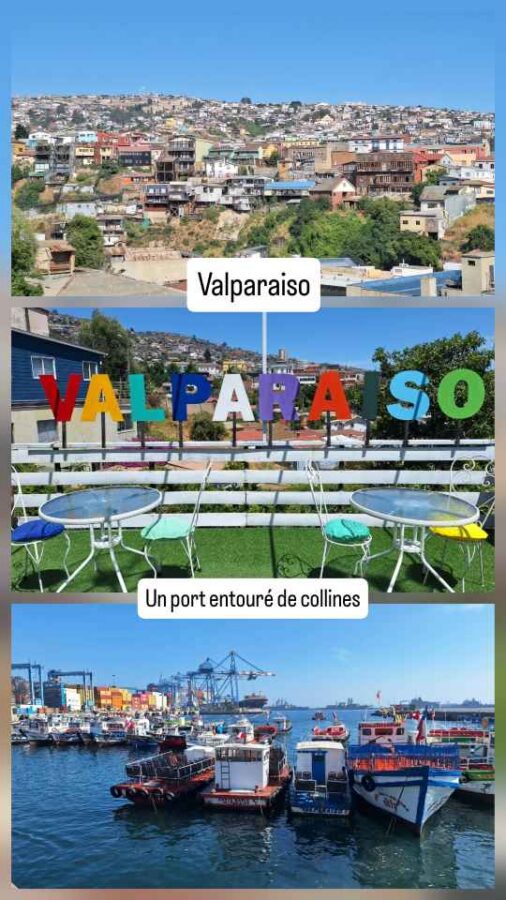

Valparaiso

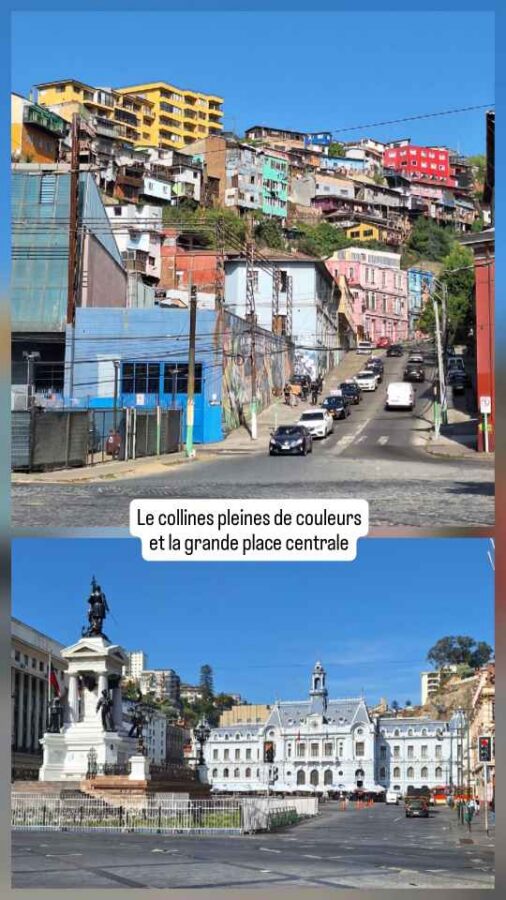

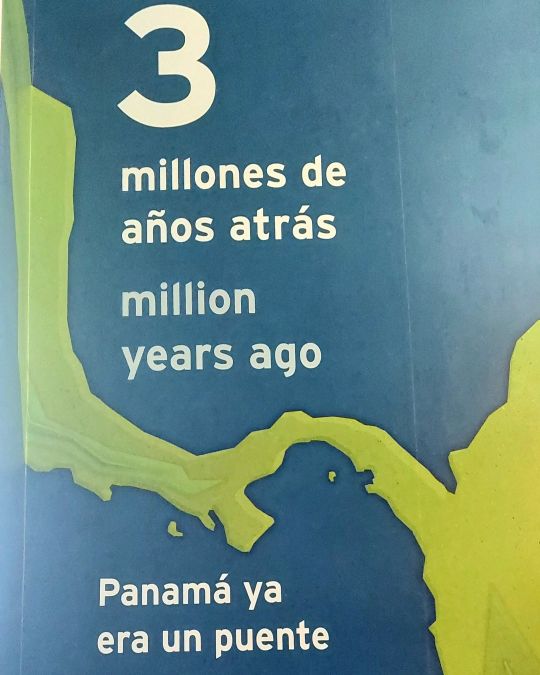

La « perle du Pacifique » ne ressemble guère aux autres villes chiliennes ou même sudaméricaines que nous avons visitées. Ce grand port autrefois prospère (le premier d’importance sur la route maritime passant par le détroit de Magellan) a vu son activité chuter après l’ouverture du canal de Panama. Outre cette dégringolade économique, les bâtiments qui l’entourent sont aussi victimes de séismes à répétition et font un peu misère dans l’attente de leur rénovation. Même s’il n’est plus le port principal du Pacifique, le port de Valparaiso reste l’un des ports majeurs et incontournables du Chili, avec l’attrait touristique de la ville en plus. A courte distance du port et dans les collines environnantes, de beaux bâtiments témoignent de cette période dorée dans des quartiers historiquement préservés. Nous allons avec grand plaisir retrouver nos amis Yves et Rosanne, rencontrés dans le ferry de Patagonie, pour passer une journée et visiter une partie de la ville ensemble.

a) La ville haute en couleurs

b) Portes et Porteños

Dans cette facette architecturale de la ville, voici un petit échantillon de portes et de fenêtres qui reflètent bien le souci artistique des Valparaisiens. Qui au passage préfèrent s’appeler eux-mêmes Porteños, un terme générique pour plusieurs villes portuaires d’Amérique du Sud. Rien à voir avec portes, hein ?

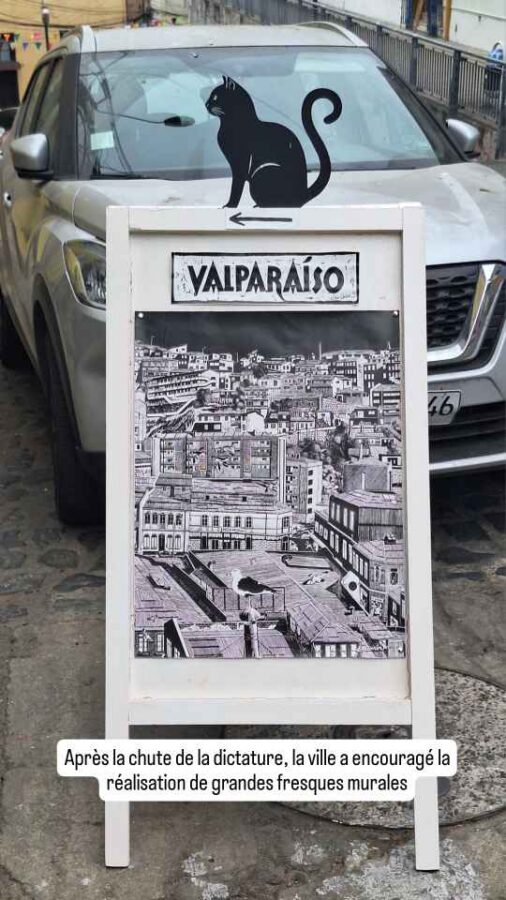

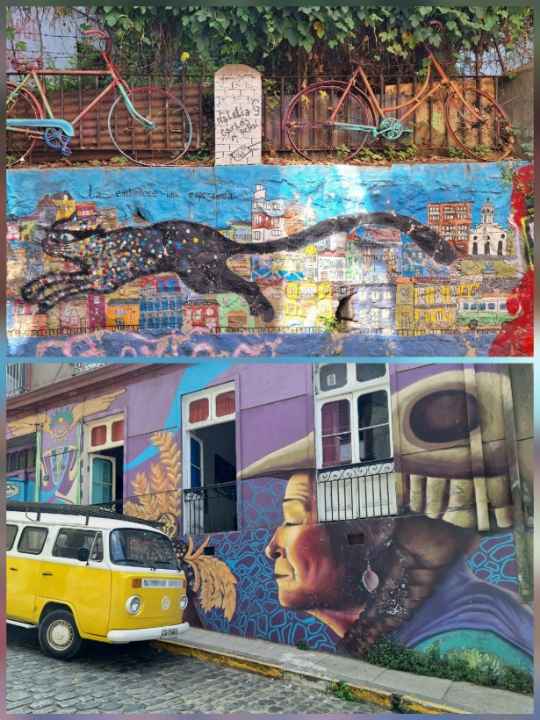

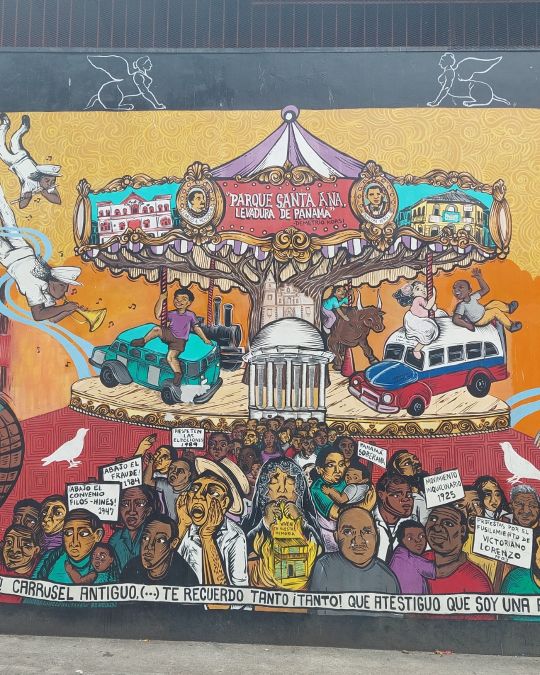

c) Le street-art comme force de résistance

Dès 1969, des étudiants avaient entrepris d’embellir la ville de fresques, mais leur œuvre a été stoppée net par Pinochet qui dès sa prise de pouvoir en 1973 a fait tout recouvrir. Non mais ! Ce qui n’a pas empêché de nouvelles apparitions ça et là, au péril de la vie de leurs auteurs, faisant du street-art désormais un modèle de résistance. Après la chute du dictateur en 1990, la ville de Valparaiso a encouragé le mouvement, engageant des artistes renommés pour réaliser une vingtaine de fresques dans le quartier Bellavista, un lieu dénommé depuis lors « musée à ciel ouvert ». Peu ou pas entretenues, elles sont aujourd’hui assez ternes, et c’est dans deux autres quartiers, Concepción et Allegre, que les muralistes s’en donnent à cœur joie, pour le plus grand bonheur des touristes. Valparaiso est aujourd’hui considérée comme la capitale du street-art en Amérique du Sud, attirant des artistes du monde entier qui permettent un renouveau permanent des œuvres.

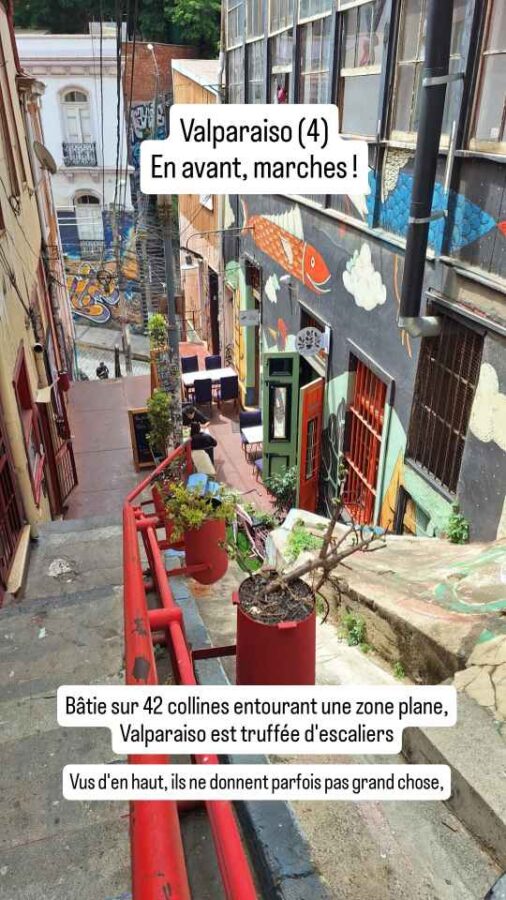

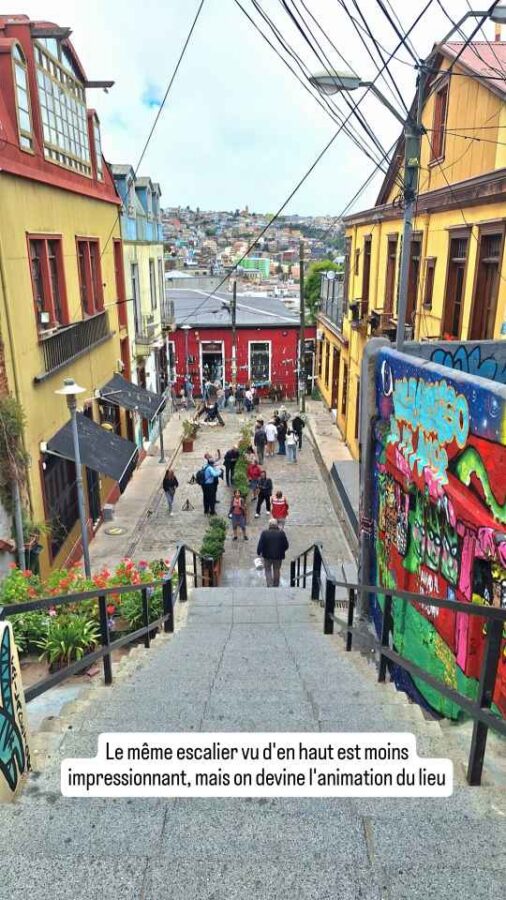

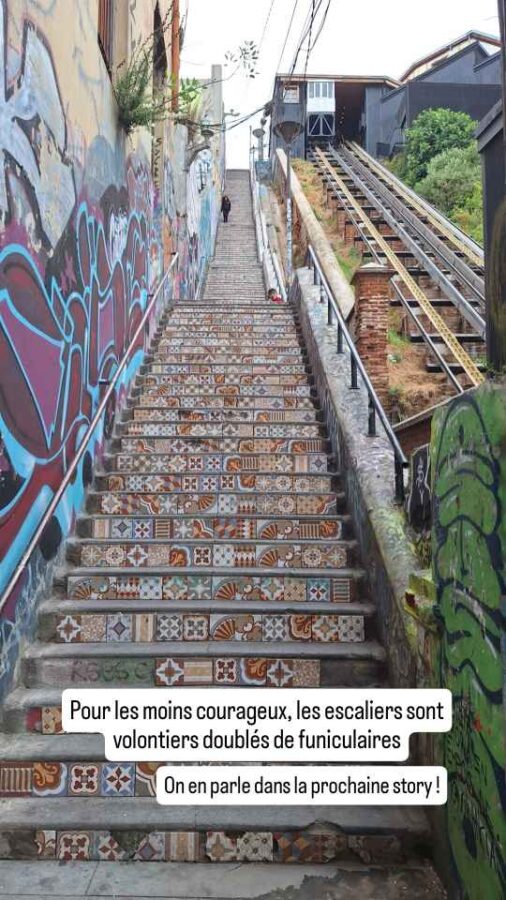

d) En avant, marches !

Les nombreux escaliers que comporte la ville n’échappent pas aux pinceaux des grapheurs, avec quelques œuvres assez mythiques comme les marches multicolores des passages Fischer ou Galvez, bordées de petits cafés et restaurants à l’ambiance bohème, l’escalier en touches de piano qui reflète bien le contexte artistique au sens large de Valparaiso, ou encore celui décoré d’une fresque représentant deux fillettes qui jouent, en hommage aux enfants du quartier. Il parait que pendant la dictature, les graffitis sur les parois des escaliers servaient de messages codés pour la résistance. Aujourd’hui encore, de nombreux messages éphémères

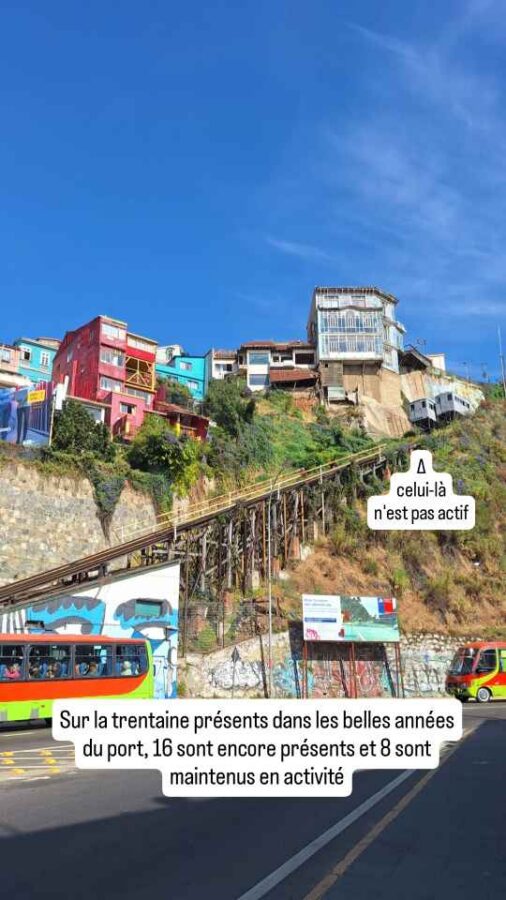

e) Les ascensores de Valparaiso

S’il y a autant d’escaliers, c’est parce que Valparaiso est constituée d’une multitude de collines (42 !) entourant une zone plane appelée avec inspiration El Plan et sur laquelle donne le port. Très vite, dès 1892, des ascensores (en réalité des funiculaires) ont été installés pour faciliter le déplacement des habitants. Sur les 30 initiaux, seule la moitié est encore visible et 8 sont encore en activité régulière, très peu modifiés par rapport à leur construction d’origine, si ce n’est le remplacement des moteurs à vapeur… Le débit n’est pas très élevé, on fait volontiers la queue pour les trajets, mais le charme de ce mode de transport et la vue sans effort offerte au sommet valent le coup. Pour un prix qui reste modique (20 à 30 centimes d’euro).

f) Même pas peur !

Les enfants sont plutôt gâtés au Chili, si l’on en juge par le nombre de parcs de jeux rencontrés dans tout le pays, bien davantage qu’en France en tout cas. Les petites villes ont aussi assez souvent leurs manèges dans un style mélangeant nostalgie, bricolage, sono puissante, couleurs vives et contrefaçon Disney. Les structures de ces manèges de villages sont loin des standards européens : les boulons apparents, les fils qui traînent, les moteurs diesel fumants et les traces de rouille pourraient inquiéter des parents touristes, mais ici on semble s’en accommoder, d’autant que les prix sont souvent modestes. Qu’on ne s’y trompe pas, le Chili n’est en rien arriéré et possède des attractions de niveau mondial dans les grandes villes, ces pittoresques petits manèges de quartier sont juste un truc en plus.

g) Dans la fleur de son art

Valparaiso, à l’instar de nombreuses villes du centre du Chili, est particulièrement fleurie, au moins dans la partie que nous avons parcourue. Il est vrai que nous sommes au printemps, mais nous avons remarqué tout au long de notre parcours chilien un souci de fleurissement des villes qui n’avait pas attiré notre attention jusque-là. Cela s’accorde parfaitement avec l’exigence esthétique générale de Valparaiso. On oubliera bien sûr les immeubles décatis au sud du port, encore que ceux-ci font volontiers l’objet d’un fleurissement … pictural.

h) Les oiseaux

Ambiance hitchcockienne inattendue sur ce port de pêche que nous visitons « parce qu’il nous reste un peu de temps ». Alors que nous longeons la plage et les quais emplis de bateaux et de baraques de pêcheurs, un nombre incalculable d’oiseaux de mer volent au-dessus de nos têtes à toute vitesse, parfois tout près. En nous rapprochant du petit marché aux poissons, ce sont des pélicans qui s’incorporent dans ce trafic, certains en vol, d’autres posés sur un muret près des marchands ou sur les toits environnants. En en nous rapprochant encore de la plage, alors que le mouvement et le nombre des oiseaux s’intensifie, nous tombons cette fois sur une colonie de lions de mer grognant et rugissant pour repousser tous ces volatiles. Car tout ce petit monde est là pour profiter des abats de la fin du marché, qu’un employé amène par brouettes entières pendant que son acolyte repousse avec son balai les lions de mer les plus hargneux. Du grand spectacle pourtant presque sans spectateurs, les guides en parlant assez peu et les autres touristes préférant se prélasser sur les plages voisines ou investir les restaurants.

i) R6 GTL ça vous parle ?

Sur le parking près du port de pêche, une voiture ancienne est garée. Bien que le logo de la marque ait disparu sur la calandre et sur le coffre, je reconnais la silhouette de la Renault 6. Ma dernière rencontre avec ce modèle de véhicule doit remonter à plus de trente ans ! Renseignement pris, la Renault 6 a été produite au en Argentine et en Colombie jusqu’en 1984, soit plus longtemps qu’en France, en jusqu’en 1986 en Espagne. Le Chili assemblait d’autres Renault, comme les R4, R12, R18 et R19 dans une usine commune à Peugeot. Le pays produisait aussi de nombreuses boîtes de vitesse. Le modèle GTL de notre véhicule n’aurait été produit qu’en Amérique du Sud et en Espagne, mais pas en France. La R6 a fait une carrière honnête avec plus de 1,7 millions de véhicules vendus dans l’Hexagone, davantage pour des raisons utilitaires que pour son esthétique austère. Louis de Funès parait-il en possédait deux !

j) bonus

Pas possible de quitter Valparaiso sans revenir sur son attrait de charme : l’art de rue. Voici quelques inédits, juste pour le plaisir !

Santiago

Notre départ pour notre escapade de Noël en France étant proche, nous ne consacrons dans un premier temps qu’une seule journée à la visite de Santiago, la capitale du Chili. C’est aussi parce que nous ne sommes pas vraiment fans des grandes villes, et que des raisons de sécurité et de circulation nous incitent à ne pas y entrer avec Roberto. Nous nous garons au parking de l’aéroport – où nous passerons la nuit d’ailleurs – et prenons un bus puis un métro pour gagner le centre-ville. Nous arpentons le centre historique, très calme car nous y sommes un dimanche. Peu de commerces sont ouverts, mais nous profitons des beaux bâtiments entourant la Place des Armes ou bordant les rues avoisinantes. La ville, dans ce que nous avons pu voir, a franchement moins de charme que Valparaiso, surtout dès lors que l’on s’éloigne de l’hypercentre. On se sent petits dans cette mégapole de 7 millions d’habitants qui héberge un tiers des chiliens. En comparaison, « seulement » un sixième des Français demeurent dans la zone métropolitaine de Paris, ce qui est déjà beaucoup. Santiago se revendique tout de même le cœur de l’activité culturelle et commerciale du Chili et en tout cas sa ville la plus moderne. Cela est particulièrement vrai si l’on songe que son maire de 2021 à 2024 était une mairesse, qu’elle était communiste … et qu’elle avait 20 ans au moment de son élection ! Elle a depuis été remplacée par un maire RN (mêmes initiales et mêmes orientations que chez nous) confirmant en cela la tendance du pays qui vient d’amener un président d’extrême-droite au pouvoir.

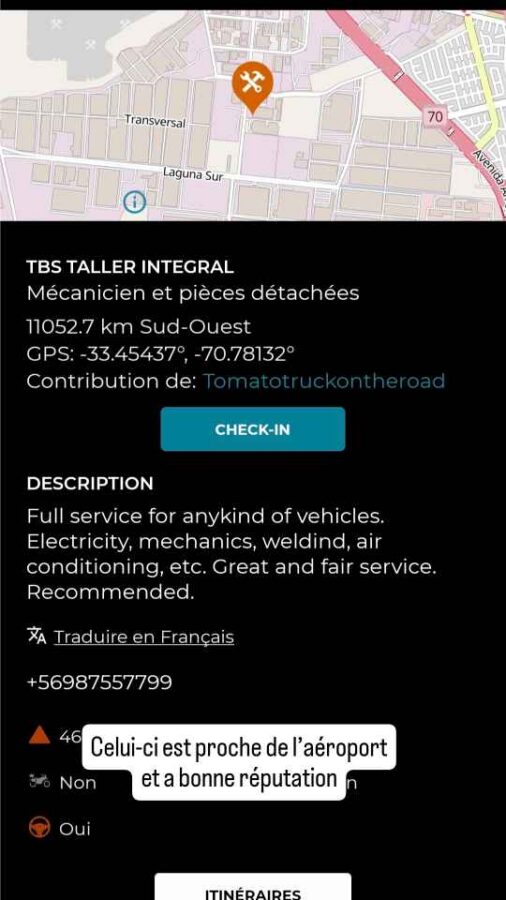

Décabossage improvisé

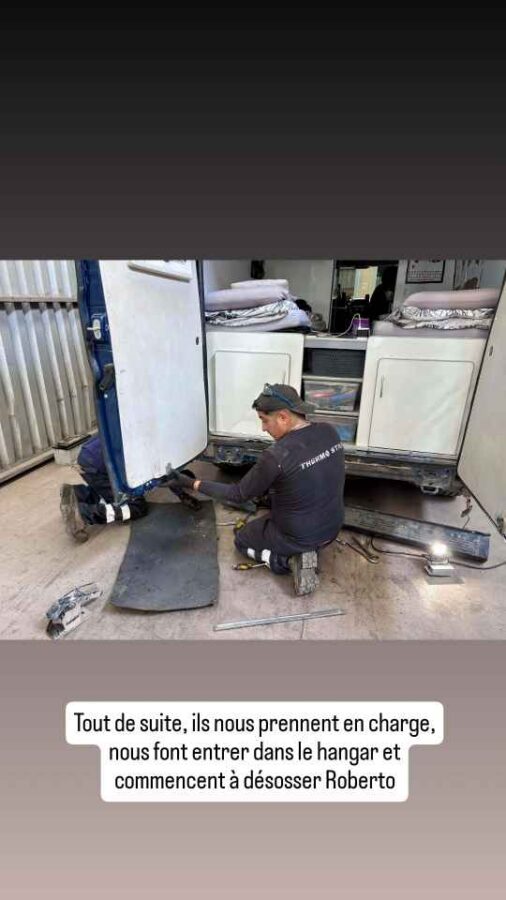

La veille de notre départ pour la France, nous amenons Roberto dans un garage proche de l’aéroport. L’intention initiale était de prendre contact, d’évaluer la réparabilité et de revenir après notre retour, après avoir éventuellement commandé des pièces de rechange, pour les travaux. Mais nous avons été pris en charge immédiatement, les uns commençant à démonter le pare-chocs pour mieux évaluer les dégâts pendant que d’autres cherchaient des pièces d’occasion sur des sites spécialisés et que la secrétaire nous enregistrait. Le bilan nous semble assez négatif, avec le pare-chocs très tordu et partiellement cassé, l’un de ses supports fortement déformé, le revêtement plastique déchiré, un gros creux sur le plancher, sans parler de la tôle enfoncée de la portière. Et pas de pièce d’occasion disponible pour couronner le tout. Mais nos garagistes ne semblent pas plus affectés que ça et se mettent à l’ouvrage pendant que le patron nous donne des bouteilles d’eau et nous invite à nous installer dans la cuisine du personnel. Pendant 7 heures (moins 30 mn pour déjeûner) deux ouvriers vont s’appliquer à tout défroisser, détordre, redresser, recoller. Ils vont souder des pièces de métal sur l’arrière de Roberto pour pouvoir y accrocher un chariot-élévateur et tirer afin de décabosser le plancher centimètre par centimètre. A la fin, la porte est remontée et fonctionnelle. Avec cette méthode « à l’ancienne » le résultat n’est naturellement pas parfait mais tout à fait honnête, d’autant plus que le garage ne nous demandera, pour 14 heures de travail, que 280 euros ! Nous repartons bien soulagés que les portes arrière puissent s’ouvrir et se fermer à nouveau.

Storage

Avec la même application mobile que celle qui nous a permis de trouver le garage, nous avons déniché un « storage » à 15 minutes de l’aéroport, un parking sécurisé où Roberto sera bien gardé – enfin on espère ! – pendant le mois que nous allons passer en France.

Nous vous donnons rendez-vous au retour pour la suite du périple. Hasta luego !