Prenant possession du Guatemala en 1523, les colons espagnols installèrent d’abord une Capitainerie générale pour gérer quasiment toute l’Amérique centrale. En raison de soulèvements d’Indiens, elle fut déplacée en 1541 au pied du volcan Agua qui manifesta de suite son mécontentement (à moins que ce ne soit un coup des Indiens) en crachant une énorme coulée de boue. Les Espagnols reconstruisirent l’année suivante leur première capitale appellée Villa de Guatemala à quelques kilomètres de là, hors du passage de la boue. Mais le volcan (ou les Indiens) n’avait pas dit son dernier mot : il attendit que la population se soit bien développée (60 000 personnes) pour générer un beau tremblement de terre en 1773. Dépités, les conquistadors créèrent une nouvelle capitale, Guatemala Ciudad à 40 km de là, tandis que l’ancienne était rebaptisée La Antigua Guatemala (Antigua pour petit nom) et se reconstruisait peu à peu malgré les séismes à répétition qui continuent de l’affecter et qui ne semblent pas inquiéter les touristes qui viennent en nombre. C’est vrai qu’elle a un charme fou.

Antigua, jour de procession

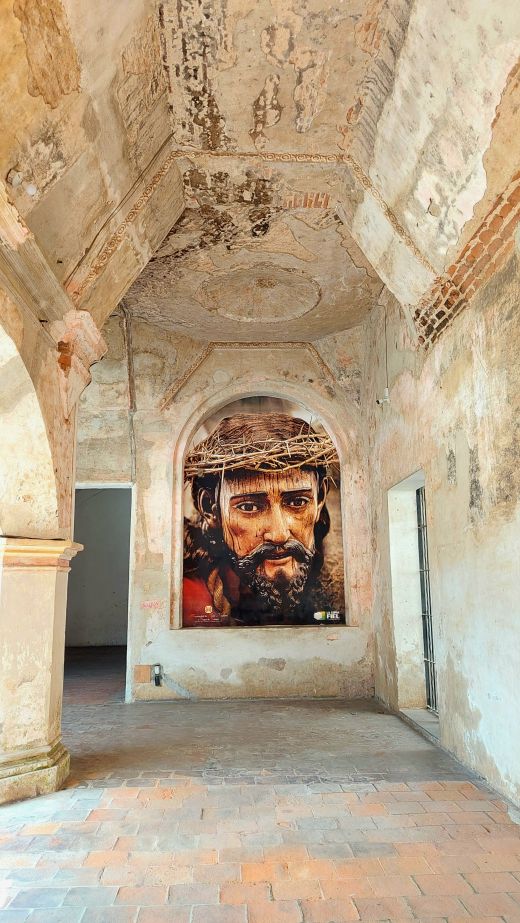

Antigua est peut-être la ville du Guatemala où les traditions catholiques sont les plus marquées, particulièrement en cette période de Carême, à l’approche de la semaine sainte. Arrivés un samedi après-midi, logés gracieusement à deux pas du centre-ville sur l’agréable parking gazonné et ombragé de la police touristique, nous avons pu assister dès le dimanche matin à une procession d’envergure. Une heure avant le passage du cortège, les trottoirs étaient déjà presque pleins et plusieurs dessins avaient été réalisés au milieu de la rue à l’aide de fleurs fraîches, de sciure de bois colorée, d’aiguilles de pin ou encore de fruits et légumes. Réalisés par les riverains, ces dessins éphémères disparaîtront au passage de la procession, piétinés par la foule.

La procession du jour a démarré vers 5h ce matin et est en cours de bénédiction dans une église voisine. Vers 9h elle devrait reprendre son circuit qui durera toute la journée pour se terminer vers minuit. Des centaines de personnes vêtues de robes et capuches violettes envahissent peu à peu les rues, bientôt accompagnés par d’autres déguisées en soldats romains. Puis on entend la fanfare et on aperçoit un grand palanquin, chargé d’une couronne et une statue de Jésus, se déplacer avec un balancement régulier, comme flottant sur la foule. De près, on souffre pour les 80 pénitents, la sueur au front et la joue contre le bois du char, totalement investis dans leur tâche de soutenir cette masse énorme. Derrière, ce sont des femmes qui supportent de façon similaire une effigie de la vierge Marie, accompagnées par une fanfare jouant une musique lugubre. Un moment aussi spectaculaire qu’émouvant.

Antigua, le lendemain

La foule du week-end partie, nous pouvons visiter tranquillement la ville. Un joli quadrillage de rues pavées bordées de maisons à un seul étage et de couleurs vives où le jaune domine. L’architecture coloniale espagnole et les bougainvilliers qui débordent des murets, les églises jaune vif décorées de motifs en stuc blanc, les nombreuses ruines teintées de lichens et l’écrin volcanique en arrière-plan ont un charme certain. L’Unesco l’a d’ailleurs reconnue patrimoine mondiale de l’humanité dès 1979.

Nous déambulons tranquillement dans les rues pour observer les édifices et les lieux les plus caractéristiques, comme la célèbre Arche Santa Catalina, emblème de la ville ; le Parque Central, quadrilatère verdoyant où viennent discuter les habitants au milieu des cireurs de chaussures et autres vendeurs ambulants ; la Catedral Santiago, logée dans sa chapelle initiale après le séisme de 1773 et dotée d’un Christ noir ; La Merced, dont la façade jaune canari est construite à la manière d’un retable avec colonnades et statues ; les nombreux couvents ; les marchés d’artisanat en nombre adapté à la fréquentation touristique (2,5 millions de visiteurs en 2019).

Séquence nostalgie

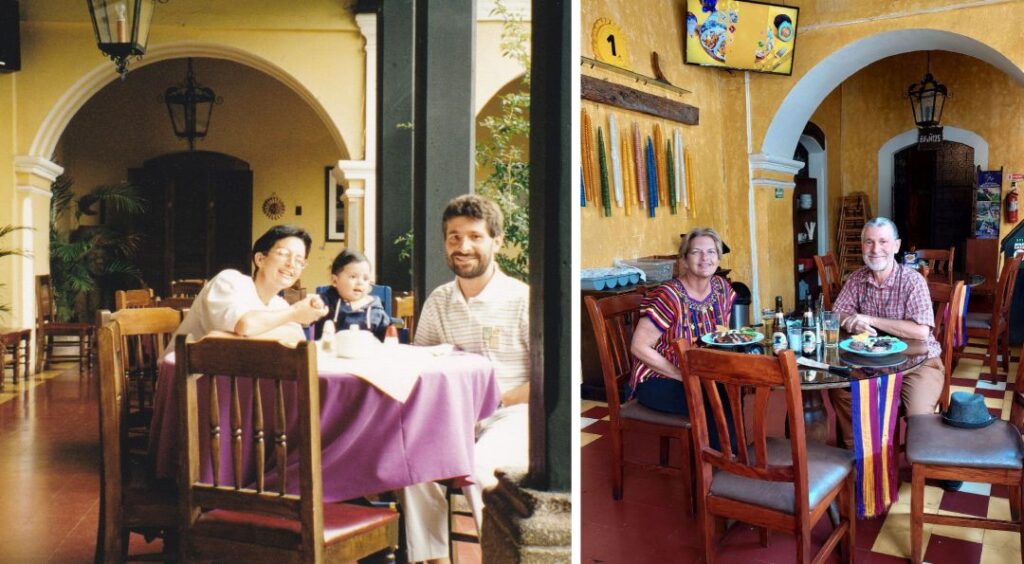

Il y a 25 ans, nous mettions les pieds pour la première fois à Antigua lors de l’adoption de notre fils Achille. Ressortant quelques vieilles photos prises alors, nous avons cherché à retrouver quelques lieux. Pour les édifices à caractère touristique, cela a été relativement simple, mais pour deux photos avec notre fils dans les bras, c’était une autre affaire. L’une d’elles était prise dans le patio d’un restaurant. Il a fallu en explorer quelques uns pour retrouver le lieu précis qui heureusement n’avait pas trop changé en 25 ans. Nous nous sommes faits un grand plaisir d’y déjeuner et de nous y faire prendre en photo par le serveur. Pour l’autre, prise dans la rue, cela a été plus compliqué encore. Une grande porte en bois près d’un mur jaune et de fenêtres grillagées, c’est très commun ici. Après avoir sillonné le centre-ville, nous étions de retour bredouilles vers Roberto quand un passant nous a interpellés, nous entendant parler en Français. Nous apprenons qu’il est Suisse et qu’il vit ici depuis 7 ans avec son épouse guatémaltèque et sa fille de 13 ans. Il n’a guère envie de retourner en Suisse avec la morosité ambiante assez proche de celle de la France. On le comprend ! Misant sur sa connaissance d’Antigua, nous lui soumettons alors la photo. Après examen attentif, il repère quelques détails et nous retrouve la bonne rue. Un petit parcours complémentaire sur Google Maps en version Street View nous permettra d’identifier le lieu précis… et d’aller refaire un cliché similaire.

Épilogue : à l’aide des quelques informations en notre possession sur le dossier d’Achille, nous avons pu retrouver dans le dédale des rues d’une ville de banlieue de Guatemala Ciudad, la nourrice qui l’a élevé ses 6 premiers mois. Nous tenions avant tout à lui témoigner notre reconnaissance de l’avoir si bien pris en charge pendant cette période et de l’avoir préparé à la perfection, malgré le déchirement que cela a dû entraîner, à l’arrivée de ses nouveaux parents. Nous avons pu rencontrer toute sa famille d’accueil et constater à quel point ils étaient aimants, comprenant que ce sont eux qui ont transmis cette gentillesse et cet amour d’autrui à notre fils, qui l’emploie si bien encore aujourd’hui. Ils se souvenaient tous parfaitement de lui, nous ont dit à quel point ils étaient reconnaissants des nouvelles et photos que nous leur avons envoyées de temps en temps, un retour hélas rare par rapport aux autres enfants qu’ils ont hébergé. L’émotion était perceptible lorsque nous leur avons montré des photos d’Achille à différents âges de sa vie et à son comble lorsque nous avons pu faire une petite visio avec lui. Une émotion partagée, bien évidemment. Mille mercis à cette famille formidable qui a donné tant d’amour à notre fils dans cette période si importante de la vie où tout l’affect se crée.

Antigua, 4 jours et 4 nuits

Pour notre dernière journée sur place, nous avons encore visité de beaux édifices, certains réhabilités, d’autres en cours de reconstruction et d’autres encore restés au stades de ruines qui permettent de bien se rendre compte des forces de la nature. Nous quitterons Antigua après 4 nuits passées sur place, un record en deux années de voyage. La ville le méritait, mais nous nous sommes trouvés très bien logés dans ce jardin apaisant mis à disposition gracieusement par la Police Touristique, très bien situé à deux pas du centre-ville. Cerise sur le gâteau, nous y avons (re)trouvé d’autres voyageurs et échangé chaque soir nos expériences autour d’un verre. Tout comme il est intéressant de comprendre comment les habitants des pays que nous visitons fonctionnent, il est tout aussi enrichissant de dialoguer avec d’autres voyageurs nomades, chacun ayant son histoire, son évènement déclencheur, son rythme de déplacement et ses buts propres.

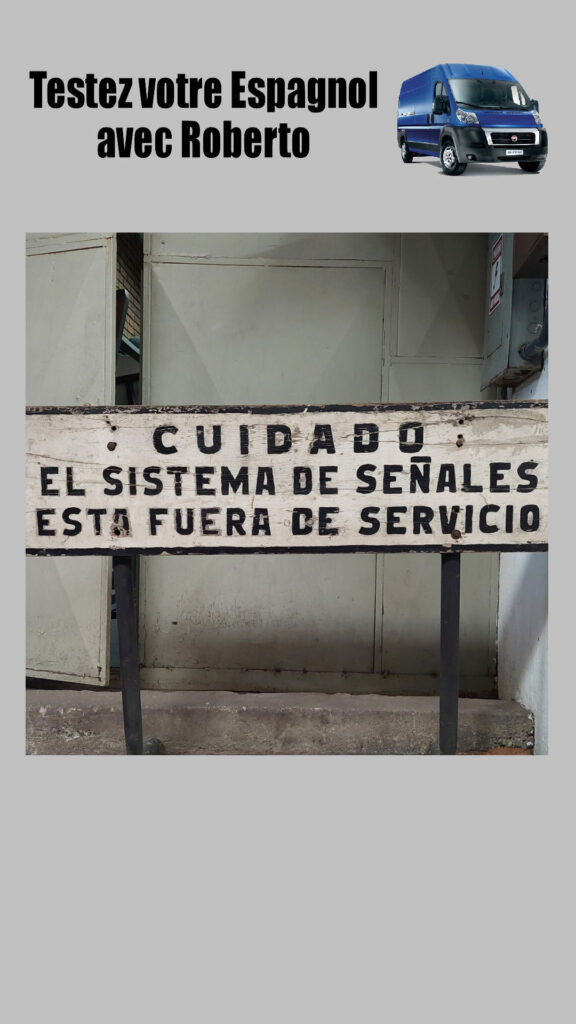

Testez votre Espagnol avec Roberto

Vous avez tous brillamment réussi l’exercice précédent, ce qui vous donne le droit de revenir en deuxième semaine. Rassurez-vous, le niveau ne va pas trop monter. Voici donc 9 images ou logos à traduire en Français. Bonne chance !

1B – La vache Kiri

1C – La vache qui rit

2B – Stop puis sens unique

2C – A gauche toute !

3B – Parking des anges

3C – Tache de vomi sur le mur

4B – SVP ne dites pas NON

4C – Ne marchez pas sur le gazon

5B – Les piétons doivent traverser en reculant

5C – Traversée de Beatles

6B – Attention aux dentifrices pimentés

6C – Attention les signaux sont HS

7B – Jetez vos papiers en famille

7C – Utilisez les poubelles

8B – Mais votez donc !

8C – Votez « pour »

9B – Non, pour du bleu

9C – Le vrai changement c’est avec Roberto

Si vous hésitez pour les réponses, n’hésitez pas à demander une correction en commentaires

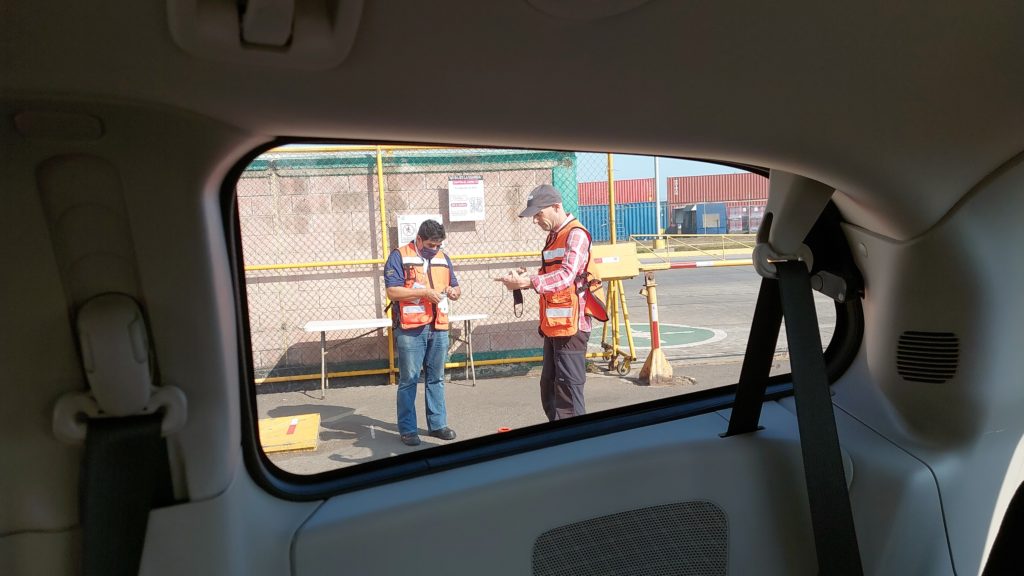

Un jour « sans »

Nous voici à la (re)découverte de la vraie capitale du pays, Guatemala Ciudad. Nous sommes stationnés pour la nuit dans un « parqueo », sorte de parking privé où les véhicules sont rangés à la manière d’un Tetris, les conducteurs laissant habituellement leur clé au gardien pour que les véhicules les plus au fond puissent sortir le moment venu. Il n’est évidemment pas question pour nous de laisser nos clés, mais pour plusieurs jours, on nous trouvera une place qui ne gêne pas trop de monde. Le parking ferme la nuit, c’est donc totalement sécurisé, ce qui est plutôt bien dans cette ville où la criminalité est élevée, surtout la nuit.

Nous marchons un petit kilomètre pour atteindre la grande place centrale. Elle est couverte de kiosques affreux qui nous privent de belles photos. Nous visitons la cathédrale qui n’a rien d’exceptionnel puis nous dirigeons vers le Palacio Nacional. Ce magnifique bâtiment n’est plus en fonction mais se visite avec guide.

Sauf que la visite vient de démarrer et on nous demande d’attendre une heure la suivante. Nous déclinons et partons cette fois vers un groupe de musées au Sud de la ville. Bien que marqués « ouverts » sur Google, ils sont tous en travaux. Tous sauf le musée d’histoire naturelle qui n’était pas dans nos choix initiaux mais dans lequel nous nous engouffrons par dépit. Il est à peine 11h et l’employé qui nous vend les billets nous prévient que l’établissement ferme à 17h.

Sauf que le bâtiment est tout décrépit, qu’il n’y a rien à voir, et qu’en 20 minutes tout est visité, y compris les toilettes sans papier et sans eau. L’agent d’accueil se serait-il moqué de nous avec ses 17h ? Allez, nous nous rabattons sur le marché artisanal tout proche.

Sauf que nous sommes les seuls visiteurs d’une centaine de stands et que chaque vendeur tente de nous attirer avec un « pase adelante » que tous les voyageurs en Amérique latine connaissent par cœur. Nous fuyons. Nous reprenons notre marche pour retrouver l’hôtel dans lequel nous avions logé lors de l’adoption de notre fils il y a 25 ans. Le bâtiment est bien là, tel que dans notre imagination, et nous nous apprêtons à redécouvrir les intérieurs avec émotion.

Sauf que l’hôtel n’en est plus un. Il a été racheté par une société pour en faire ses bureaux et le gardien à l’entrée n’accepte même pas que nous refaisions la photo devant la fontaine. Nous avons tout de même pris 2 clichés pendant qu’il était occupé avec une voiture qui sortait. Mais quelle déception ! Notre destination suivante est, selon notre guide, une réplique de la Tour Eiffel, construite en hommage à la fin de la guerre civile du pays.

Sauf que l’espèce de structure en fil de fer – vous en jugerez sur la photo – n’a rien à voir avec notre monument national, ni même avec les copies plus fidèles bien qu’à échelle réduite comme on peut en trouver à Macao ou Las Vegas. Il nous reste encore à voir un groupe de bâtiments qui seraient célèbres pour leurs bas-reliefs en façade racontant l’histoire du pays.

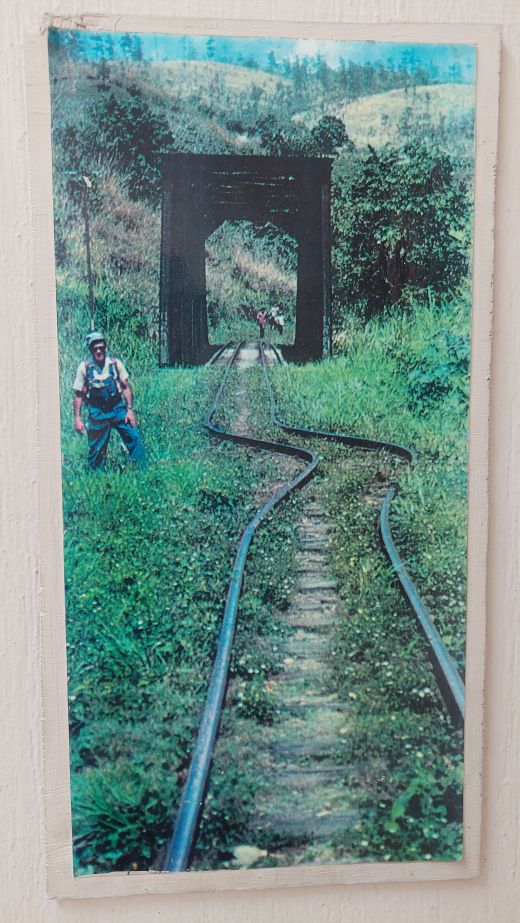

Sauf que la sculpture sur béton n’a jamais été notre tasse de thé et que l’histoire du pays qui y est relatée n’est pas plus évidente à nos yeux que ne l’étaient les premiers hiéroglyphes examinés par Champollion. Nous terminons enfin par le musée du chemin de fer, décrit comme très couru par la population locale qui y pique-niquerait dans les vieux wagons, et comme possédant d’intéressants schémas de déraillements de trains.

Sauf que nous n’avons rien vu de tout cela et que la foule n’était pas plus au rendez-vous que les fameux schémas. Reconnaissons tout de même que la visite n’était pas inintéressante et que nous avons appris 2 ou 3 choses sur l’histoire du chemin de fer guatémaltèque, mais rien d’exceptionnel non plus.

C’était bien une journée « sans ». Demain sera-t-il un autre jour ?

Un jour « avec »

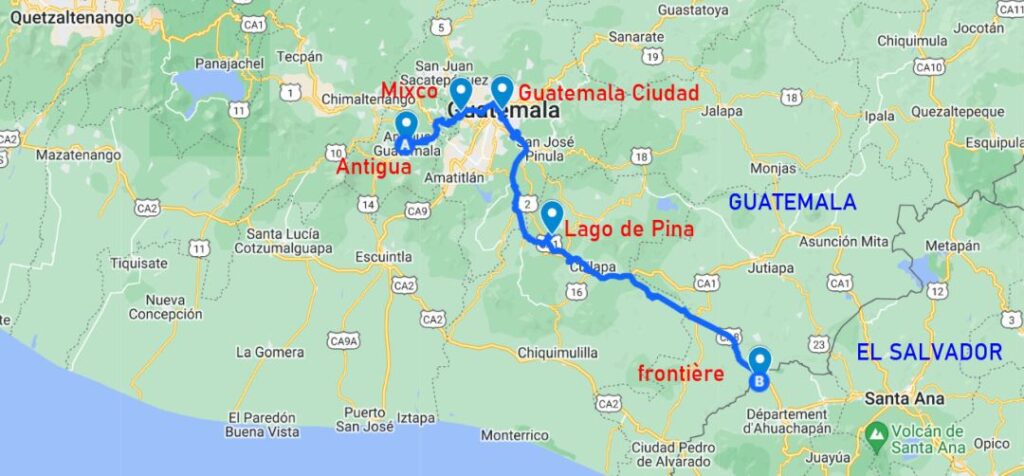

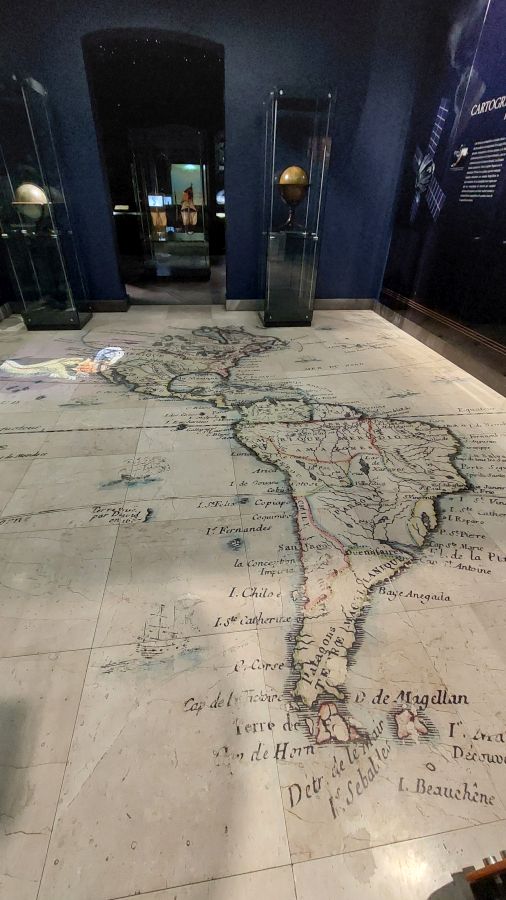

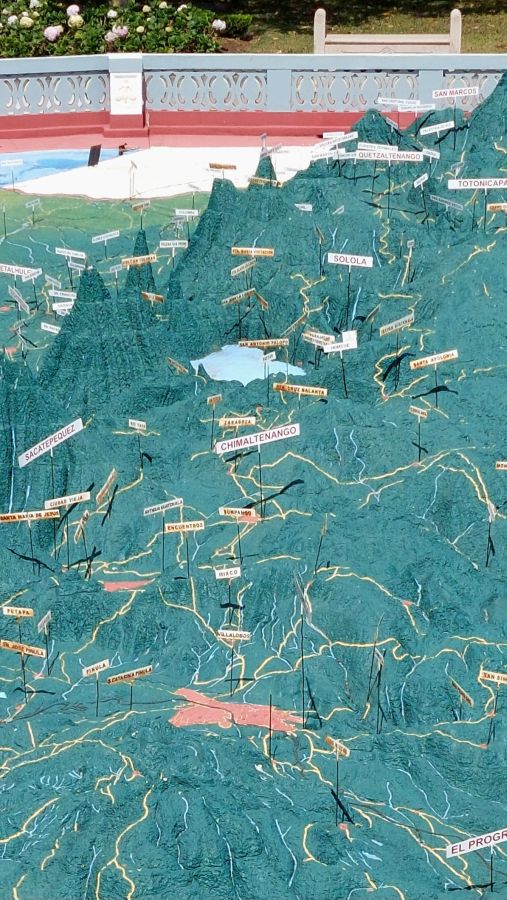

Déjà au petit matin le ciel est d’un joli bleu. Dans notre parqueo, les poules s’égayent joyeusement, ignorant les mouvements des voitures qui entrent et sortent. Nous quittons les lieux vers 9h et nous dirigeons vers un grand espace vert de Guatemala Ciudad qui héberge une carte géante en relief du Guatemala. Chaque voyageur arrivant dans le pays, au lieu de fuir rapidement la capitale, devrait venir ici pour se rendre compte de la grande diversité géographique du pays. Les 170 m² représentent l’intégralité du Guatemala, de l’océan Pacifique à la mer des Caraïbes, et des grandes plaines aux imposantes chaînes volcaniques que l’échelle utilisée (1:2000 à la verticale pour 1:10000 à l’horizontale) met particulièrement en valeur. Ainsi, les plus hauts volcans du pays sont représentés avec plus de 2 m de hauteur. Nous recréons avec plaisir notre itinéraire dans le pays, mesurant les efforts qu’a dû fournir Roberto. Nous admirons aussi le travail de l’ingénieur Francisco Vela à l’origine de l’œuvre, bâtie en 1905 après de multiples expéditions dans le pays pour prendre les mesures adéquates, ne pouvant bien entendu pas compter sur des images aériennes ou satellitaires. Un système hydraulique fonctionnait à l’inauguration pour approvisionner rivières, lacs et océans, mais pas le jour de notre visite. L’œuvre plus que centenaire est en cours de restauration. Nous étions les seuls touristes mais pas les seuls visiteurs : le lieu est très prisé par les scolaires. Et en effet, il n’y a pas mieux pour apprendre la géographie d’un pays.

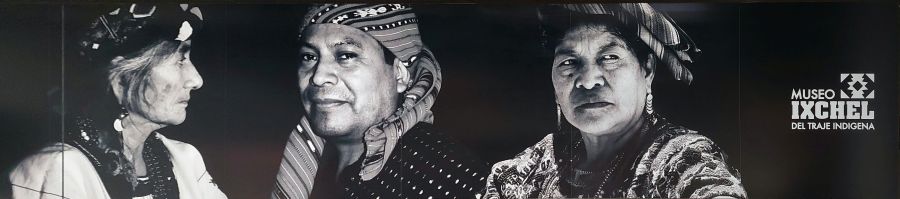

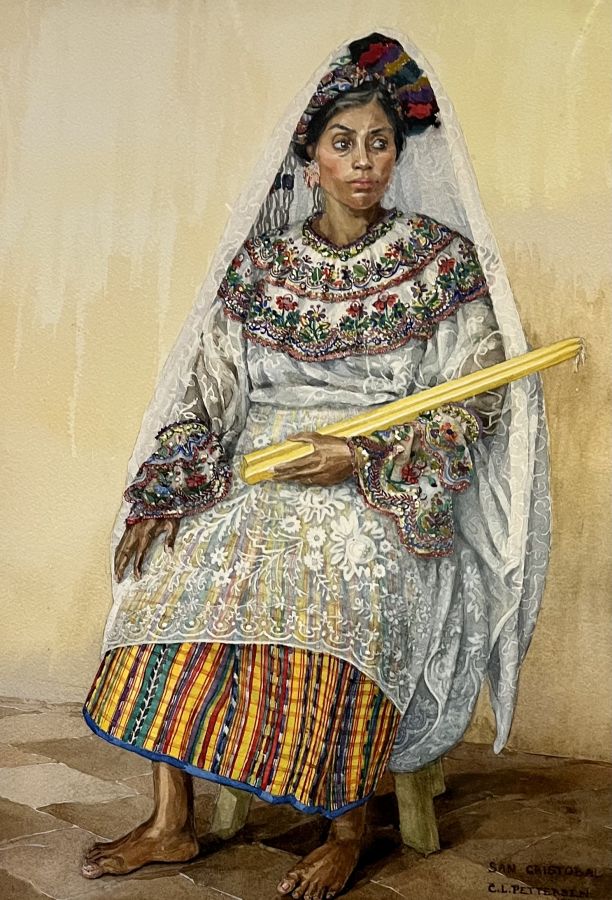

Notre seconde visite du jour a été celle du Musée Ixchel, situé dans le domaine d’une université privée, à l’environnement aussi verdoyant que soigné qui donnerait presque envie de reprendre des études. Ce musée a pour vocation de collectionner les types de vêtements portés par toutes les communautés indigènes du Guatemala à différentes époques. Aussi bien pour l’usage quotidien que cérémoniel. Actuellement, 181 de ces communautés sont représentées et chacune a créé des motifs spécifiques permettant de l’identifier. L’exposition est vraiment de qualité, et les tissus sont tous plus beaux les uns que les autres. Si les photos de Claudie ne vous suffisent pas, allez jeter un œil sur le site du musée.

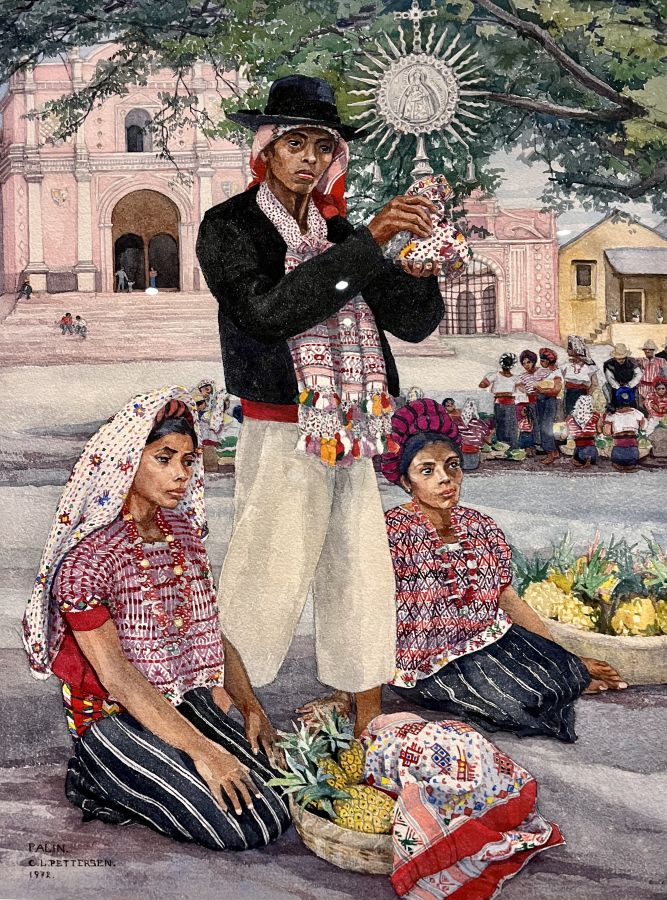

Une salle était dédiée aux peintures de Carmen Lind Pettersen, une artiste guatémaltèque connue pour ses aquarelles de costumes traditionnels du Guatemala. Elle a aussi écrit un livre qui fait référence sur le sujet.

Nous terminons notre parcours guatémaltèque sur un petit « camping » au bord du « Lac du Pin », curieusement le plus cher (38 €) et le moins aménagé (les sanitaires sont en travaux…) de tous ceux que nous avons visités dans le pays. Mais avec un joli bout de pelouse au bord du lac, pour nous seuls comme d’habitude. Une courte pause avant de franchir la frontière vers le Salvador. Vous traverserez bien avec nous ?