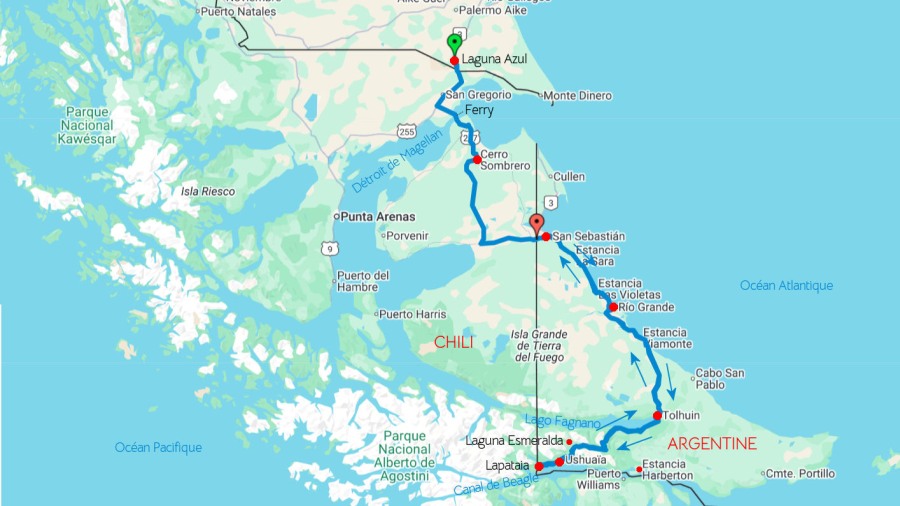

Nous allons rejoindre là un territoire mythique, que, abusé par une interprétation hâtive de son nom, j’imaginais à tort couvert de volcans actifs alors qu’elle n’en compte aucun. Mais alors, d’où vient ce nom ? Des torchères des nombreux puits de pétrole qui parsèment le nord de l’île ? Des incendies à répétition dus à l’absence d’entretien des forêts (depuis le grand incendie de 2023, tout allumage de feu est interdit) ? La solution est un peu plus bas…

Deux frontières en deux jours

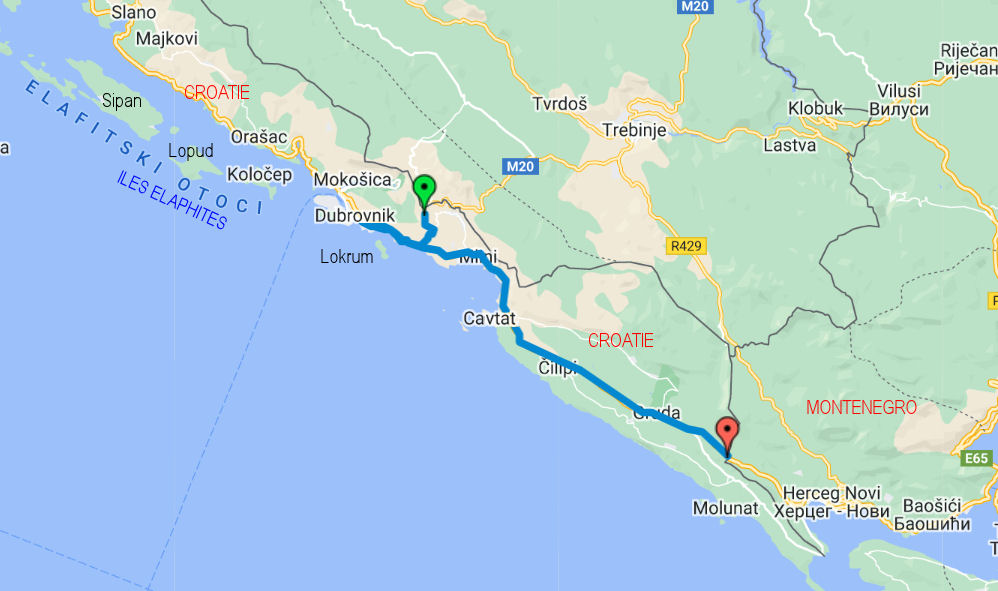

Quelques kilomètres après avoir quitté la Laguna Azul-Verde (cf. l’article précédent), nous nous présentons donc au poste frontière de sortie de l’Argentine. En moins de 10 mn, notre sortie du pays est dûment validée et l’autorisation de circuler de Roberto, que nous espérions conserver pour le lendemain, a été récupérée par le douanier. Pas d’autre choix que de gagner 200 m plus loin la douane chilienne pour retrouver une légitimité de circulation. Là aussi, une excellente organisation nous a permis sans devoir attendre dans une longue file d’avoir nos passeports tamponnés et un permis de circuler tout neuf établi pour notre véhicule. Le contrôle des aliments interdits a été très sommaire. En moins de 30 minutes nous étions sur les routes du Chili. Mais demain il faudra recommencer tout ça en sens inverse car nous repasserons en Argentine !

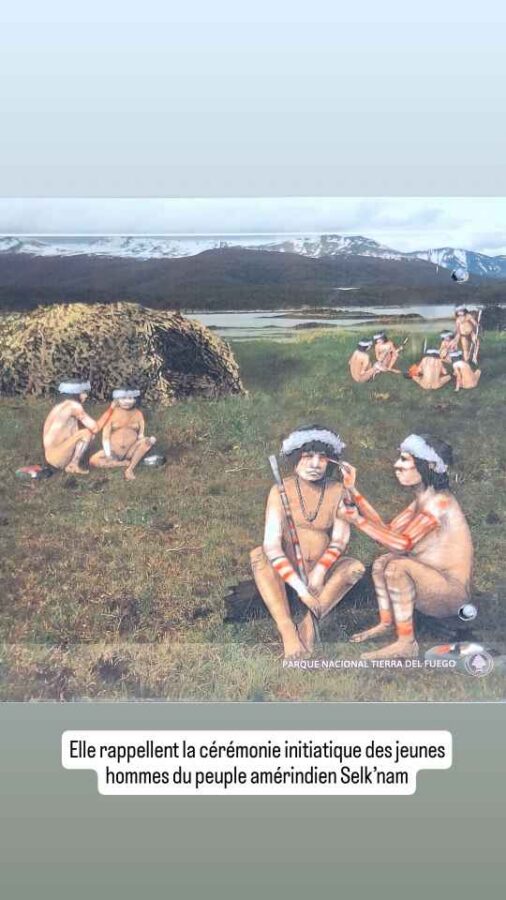

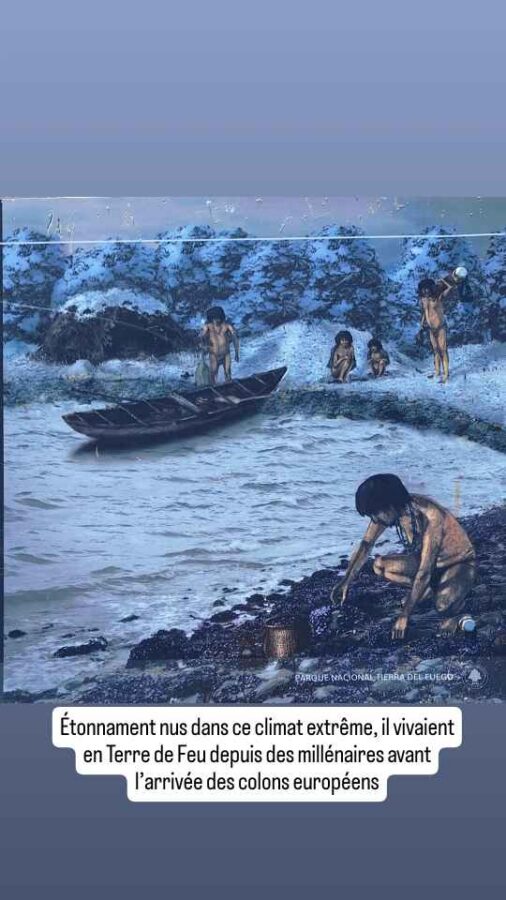

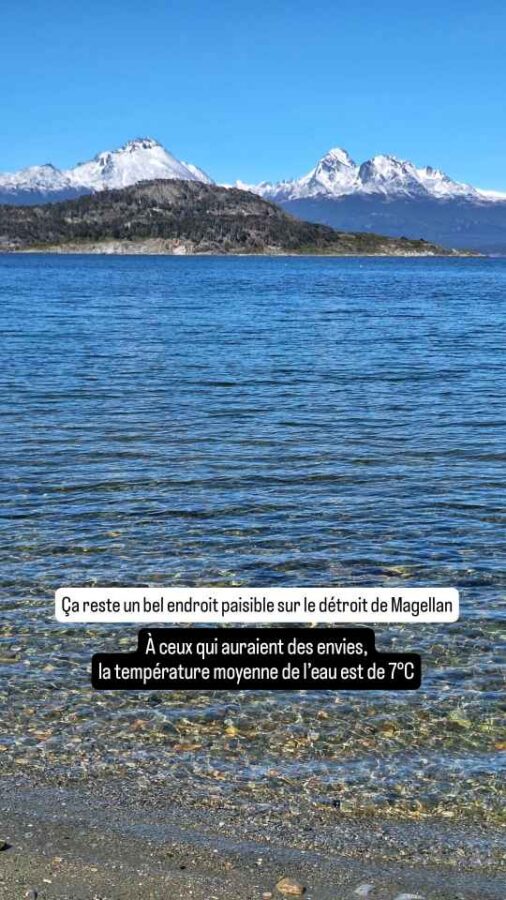

Car oui, c’est étonnant, mais pour aller tout au sud de l’Argentine autrement qu’en avion ou par la mer, on ne peut pas faire autrement que de traverser un bout du Chili et notamment le détroit de Magellan qui est sur son territoire. Bon prince, le pays nous offre la traversée en mettant à disposition un service de bacs. C’est ainsi que nous rejoignons la plus grande île d’Amérique du Sud : la Terre de Feu. Je pensais d’ailleurs que le nom provenait de la présence d’une grande quantité de volcans, mais il aura fallu que je vienne ici pour apprendre que le nom original, Terre des Feux a été donné par Magellan lorsqu’il a aperçu en longeant le rivage pour la première fois les nombreux feux allumés par les Amérindiens Selk’nam qui occupaient les lieux depuis des millénaires. Désolé d’avoir interrompu mon récit avec cet éclairage.

Après une nuit dans une petite ville chilienne toute modeste, un plein de gazole à 1,10 € le litre, nous poursuivons notre traversée de la pampa chilienne qui ressemble furieusement à sa sœur argentine, et 100 km plus loin, nous arrivons … à la frontière ! Même type de formalités mais dans l’autre sens. Re-tampons sur les passeports, re-annulation puis refabrication du permis de circuler pour Roberto. Et nous revoilà en Argentine !

Étape à Rio Grande

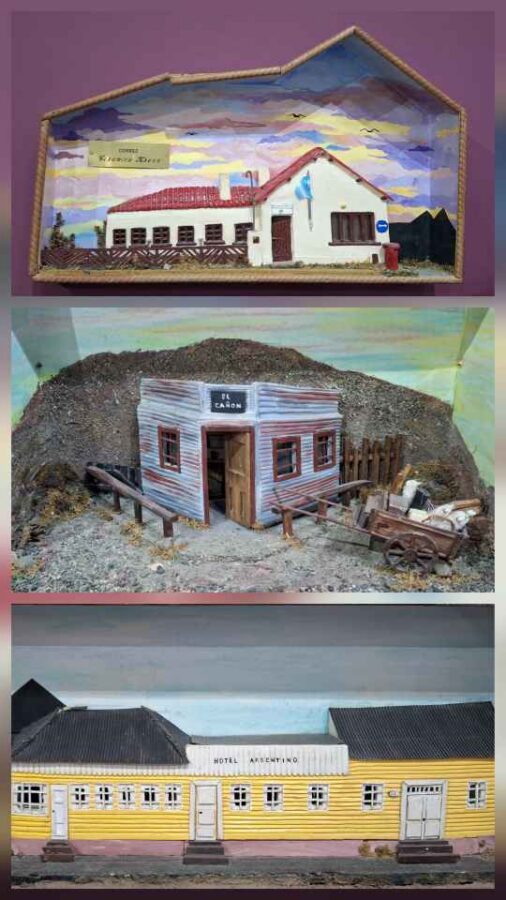

Nous sommes ici dans la première et la plus grande ville de la Terre de Feu et qui n’en est pourtant pas la capitale, la vedette lui ayant été volée par Ushuaïa créée ultérieurement et moins peuplée (60 000 contre 98 000 habitants). Le tourisme croissant de cette dernière a dû jouer en sa faveur. De ses débuts à la fin du XIXe siècle, il reste quelques bâtisses encore debout, comme l’église de la mission salésienne ou l’ancien bâtiment industriel dans lequel a été installé le Musée municipal Virginia Choquintel. Et pour ceux qui ont disparu, le musée en héberge des reproductions en céramique ou sous forme de tableaux. Virginia Choquintel, c’est la dernière descendante non métissée du peuple Selk’nam dont on reparle un peu plus bas. Elle est décédée en 1999, le lendemain de l’inauguration du musée, pas de chance. Rio Grande est aussi connue pour ses rivières riches en truites et saumons énormes, ses champs de pétrole, son rôle-clef dans la gestion de la guerre des Malouines qui ne sont qu’à 600 km de là. Et puis pour ses vents violents. C’est ic qu’à été enregistrée la plus forte rafale de toute l’Argentine. 263 km/h tout de même !

Tolhuin et les Selk’nam

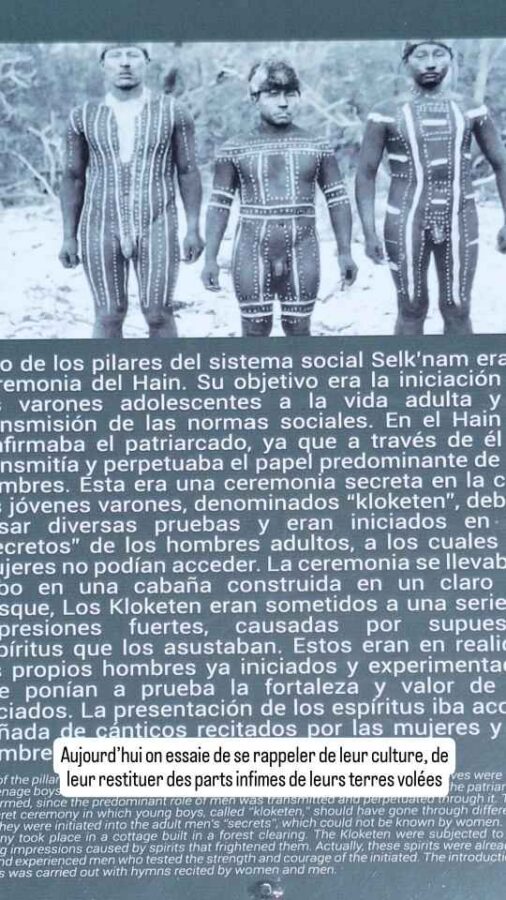

Au bord d’un lac qui recouvre la faille géologique séparant les plaques sudaméricaine et antarctique, Tolhuin développe doucement son activité touristique avec un gros train de retard sur Ushuaïa située 100 km plus loin. Mais en ce printemps bien frisquet, nous n’avons guère envie de nous initier au ski nautique ou de nous lancer dans une course de paddle. Nous sommes intéressés par contre par le fait que c’est ici qu’a été restituée la première parcelle de terre aux descendants des amérindiens Selk’nam. La justice vient un peu tard après la quasi extermination de ce peuple par les colons européens, principalement britanniques. De 4000 à l’arrivée de ceux-ci en 1880, ils n’étaient plus que 500 en 1905. Le terme de génocide n’a été validé qu’en 2003. Il resterait aujourd’hui environ 300 Selk’nam en Terre de Feu. On découvre à Tolhuin leur art et leurs coutumes un peu partout dans la ville, et notamment les effigies colorées rappelant la cérémonie initiatique des jeunes hommes. Des personnages effrayants au corps peint, portant des masques de formes étonnantes, qui représentent les esprits surgissant du monde invisible pour enseigner les règles de vie à ces futurs adultes.

Peut-être qu’on devrait remettre ça en place chez nous, ça ferait du bien, non ?

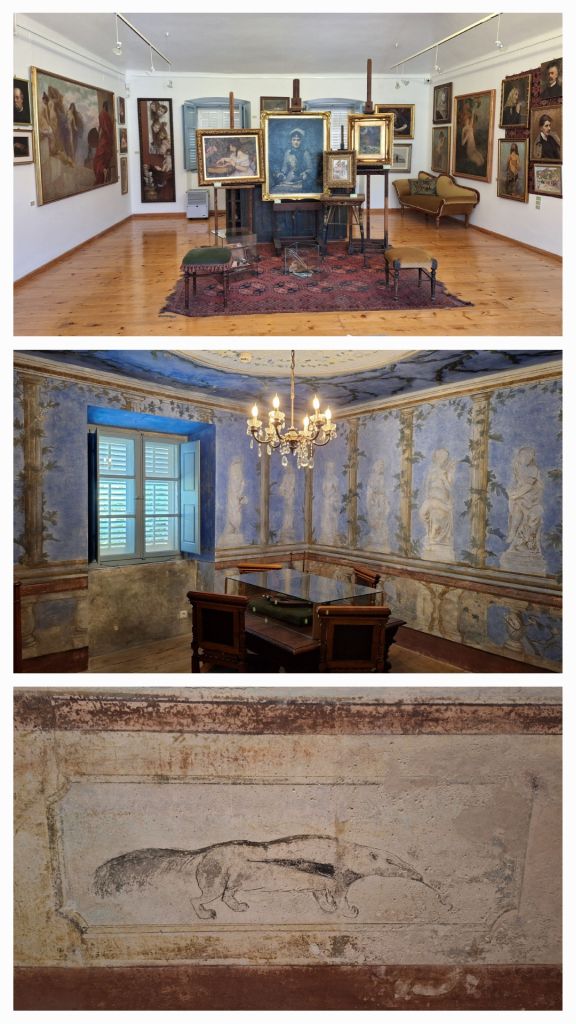

Racines fuégiennes

Ce titre est la traduction française du nom de cet endroit : Raices Fueginas. Un extraordinaire resto-bar-musée que nous n’avions jamais vu dans de telles proportions auparavant. C’est l’œuvre de Pedro Fernández, un collectionneur compulsif depuis l’âge de 6 ans qui a rassemblé au cours de sa vie plus de 11 000 objets dont 8 000 sont exposés ici dans ce hangar de 650 m² ouvert en 2022. Dans plusieurs salles, sur toute la hauteur des murs et sur des étagères centrales, mais aussi en vitrines thématiques sous chaque table du restaurant, on retrouve une accumulation d’antiquités totalement éclectique. Jouets anciens, motos, machines à écrire, appareils photo, vaisselle, secteurs complets consacrés aussi bien au chemin de fer argentin qu’à la vie de la famille Perón en passant par la guerre des Malouines, l’automobile, le football et les coutumes Selknam. Un rassemblement d’intérêt historique « pour toute l’Argentine » reconnu par la ville de Tolhuin dont tous les pontes étaient présents pour l’inauguration. Et cerise sur le gâteau, on y mange plutôt bien. Nous avons notamment goûté à l’une des spécialités de la Terre de Feu, le ragoût d’agneau, qui était excellent.

Ushuaïa, la fin du monde

Nous arrivons enfin près de l’extrémité sud de notre parcours latino-américain. Ushuaïa se revendique la ville la plus au sud de la Terre et l’argument commercial du bout du monde – appelé ici Fin del Mundo – est plus que largement repris : partout où porte le regard tout est à la sauce fin du monde. Du train au coiffeur, de l’épicerie à l’agence immobilière, de la prison au musée, jusqu’à l’inquiétant « ascenseur de la fin du monde » que nous avons pourtant emprunté. Immanquablement, cela fait des jaloux. L’agglomération de Puerto Williams, située au sud d’Ushuaïa sur l’île chilienne de Navarino, a ainsi été élevée au statut de ville par le Chili, et donc au statut de ville la plus australe du monde dans la foulée. Évidemment, l’Argentine n’est pas d’accord et soutient qu’il faut au minimum 30 000 habitants pour faire une ville…

Arrivée décevante

Une fois de plus, notre guide a péché par excès d’optimisme. Ushuaïa y est décrite comme un « méli-mélo multicolore d’architectures tyrolienne, Tudor et scandinave grimpant à l’assaut des pentes du glacier Martial ». Le temps gris, froid et pluvio-neigeux à notre arrivée n’a certes pas aidé, mais nous n’avons trouvé pour notre part qu’une ville tentaculaire aux constructions dénuées de toute harmonie prises entre deux montagnes de containers. Il est vrai que le splendide décor de montagnes enneigées et que la majestuosité tranquille du canal de Beagle étaient bien cachés – nous ne les découvrirons que plus tard – mais cela n’enlève rien à la pauvreté architecturale de la ville, très loin de notre attente. Nous sommes très loin des waouh de Nicolas Hulot…

Croisière impromptue

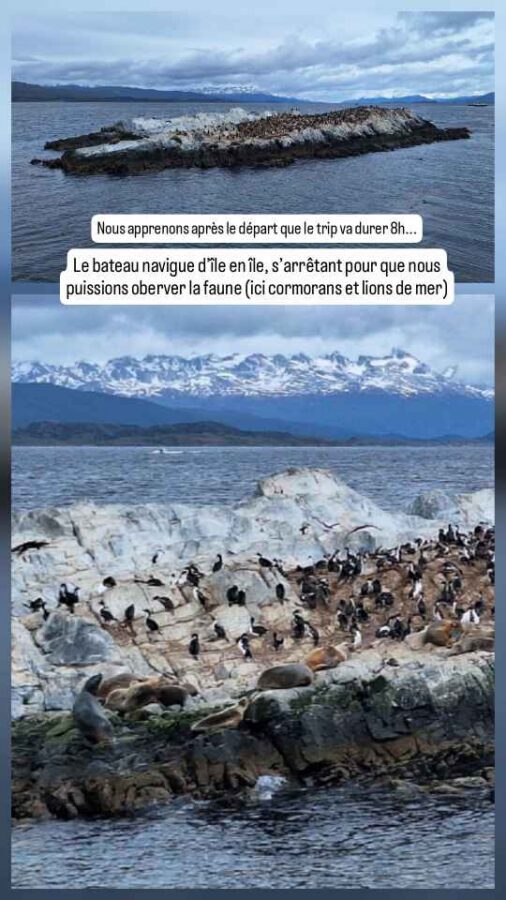

Le lendemain de notre arrivée, la pluie a cessé et, si les montagnes restent assez couvertes, le ciel bleu domine au-dessus de nos têtes. Mais la météo n’est pas très optimiste et annonce un ciel couvert, des averses de neige et des températures frisquettes pour l’après-midi. Nous quittons Roberto pour aller découvrir la ville avec l’intention de revenir nous y réfugier l’après-midi bien au chaud. Mais nous passons devant les guichets des compagnies touristiques qui organisent des excursions sur le canal Beagle, ce que nous avions l’intention de faire dans les jours qui viennent. Nous avions un peu étudié la chose et décidé de privilégier la seule compagnie autorisée à débarquer sur une petite île peuplée de pingouins alors que les autres bateaux ne font que stationner devant. Nous tombons d’emblée sur son bureau et entrons pour voir comment tout cela pouvait s’organiser. Le bateau de demain dimanche est complet, lundi c’est fermé, mardi nous ne savons pas si nous serons encore là. Mais il reste des places dans le bateau qui part à 10h30, soit dans une demi-heure… Décision difficile à prendre, mais nous optons pour le départ immédiat, déniant la météo pessimiste et oubliant que peut-être il nous faudrait nous équiper autrement que pour un petit tour en ville par beau temps. Les billets pris, nous demandons combien de temps ça va durer. 8 heures. Ah quand même… Il y a possibilité de déjeuner à bord ? Oui. Bon, c’est toujours ça. Et nous voilà partis avec 38 autres passagers et 2 guides naturalistes.

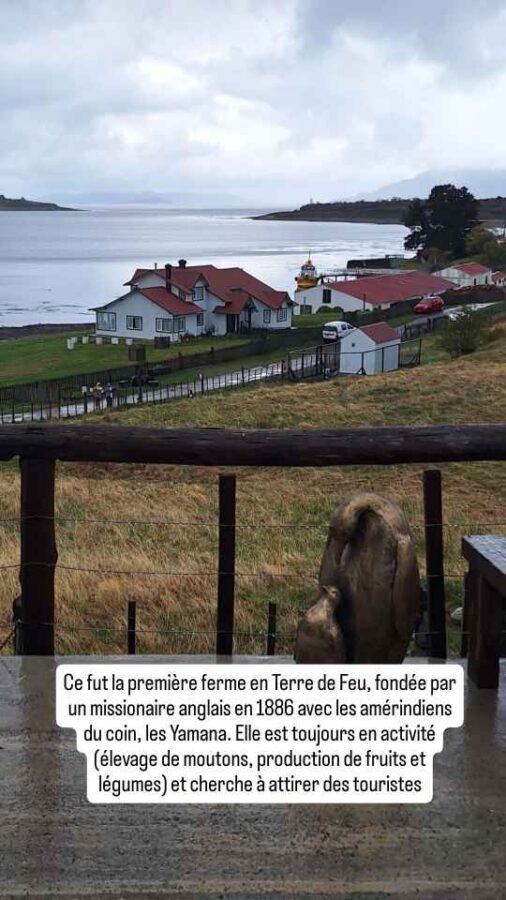

Ça démarre super fort avec les superbes paysages encore magnifiés par le recul du bateau, le passage tout près et au ralenti le long d’ilets couverts de cormorans ou de lions de mer, le tour du Phare des Éclaireurs planté au milieu du canal et dont on nous raconte l’histoire. Il doit son nom aux explorateurs français partis cartographier le canal de Beagle en 1882 et qui ont baptisé ainsi ces îlets en prévision de leur mission future de prévention des naufrages courants dans cette région dangereuse. Le phare n’a été construit qu’en 1920 et est resté habité jusqu’en 1998. Tandis que le ciel s’obscurcit complètement – tiens oui, au fait c’était prévu… – nous poursuivons notre croisière en dégustant une cassolette de mouton. Autant prendre quelques calories pour la suite. Alors que nous passons devant Puerto Williams, la ville la plus au sud du monde selon les Chiliens mais pas selon les Argentins (voir ci-dessus), c’est de la neige fondue qui se met à tomber. Nous arrivons bientôt au point le plus éloigné de notre croisière : l’Estancia Harberton, la première fondée en Terre de Feu en 1886 par un missionnaire anglais, avec la collaboration des Yamanas, un peuple d’autochtones. L’estancia fonctionne toujours aujourd’hui, continuant à élever des moutons et cultiver des fruits et légumes, tout en ayant intégré le tourisme dans son organisation. Une visite était prévue mais après 20mn debout dans le froid glacial et le vent à écouter le guide en raconter l’histoire (mais pourquoi dehors ?!), nous craquons et allons nous réfugier dans la cafet’ voisine. Le temps d’attendre que l’on vienne nous chercher pour le clou de la croisière : un petit voyage en zodiac vers l’île Martillo où nous allons débarquer et côtoyer plusieurs espèces de pingouins. Certains vivent là à l’année comme ces manchots Papous, d’autre pour la saison de reproduction, les manchots de Magellan que nous commençons à bien connaître. Et puis un manchot Royal, plus grand que les autres, tout seul, personne pas même les guides qui viennent là chaque jour ne sait ce qu’il est venu faire là. La visite est intéressante, mais les conditions météo sont atroces. Nous grelottons sous nos blousons légers et nos pantalons mouillés par la pluie. Heureusement, la visite est un peu plus courte que prévu et nous repartons sur le zodiac. Un taud nous protège de la pluie et des embruns, mais une vague réussit tout de même à s’engouffrer par l’arrière et asperger Claudie qui n’avait pas besoin de ça ! Dur dur la vie de touristes ! Nous nous réfugions à l’arrivée dans le bus par bonheur chauffé qui va nous ramener à Ushuaïa, tandis que notre bateau est déjà reparti avec les gens arrivés eux par le bus, ça fonctionne comme ça. Des conditions difficiles mais un souvenir impérissable !

Avec le mauvais temps, peu de risque d’avoir une activité intense !

La prison du bout du monde

Avec ces conditions météorologiques extrêmes de cette région appelée aussi la « Sibérie du Sud », il n’est pas étonnant que l’on ait décidé de construire ici un bagne aux tout débuts d’Ushuaïa qui ne comptait alors que 40 maisons. Ce sont les bagnards eux-mêmes qui ont construit la prison à partir de 1902. Avec ce froid, on peut comprendre qu’ils aient mis du cœur à l’ouvrage pour avoir le plus tôt possible un toit sur la tête. Les conditions de détention étaient tout de même assez rudes et la surpopulation carcérale était tout aussi la règle qu’aujourd’hui en France. Une fois la prison construite, on leur fit bâtir la ville : routes, chemin de fer, port, bâtiments administratifs, etc. Et puis couper du bois dans la forêt parce qu’il faut bien chauffer tout ce petit monde. L’établissement fut fermé par le président Perón en 1947, jugé trop coûteux à entretenir pour une inefficacité démontrée (taux de récidives très élevé). Et puis l’idée première d’occuper le terrain qui était convoité par les Chiliens n’était plus d’actualité, la région étant désormais suffisamment peuplée.

Alors aujourd’hui c’est un musée. Consacré en partie bien sûr à l’histoire du bagne, mais aussi à l’activité maritime de la région, aux populations autochtones, au milieu antarctique et à l’art local. Nous y avons passé 2 bonnes heures, mais rassurez-vous, nous ne vous détaillerons pas la visite. Juste quelques photos pour avoir une idée de l’atmosphère du lieu.

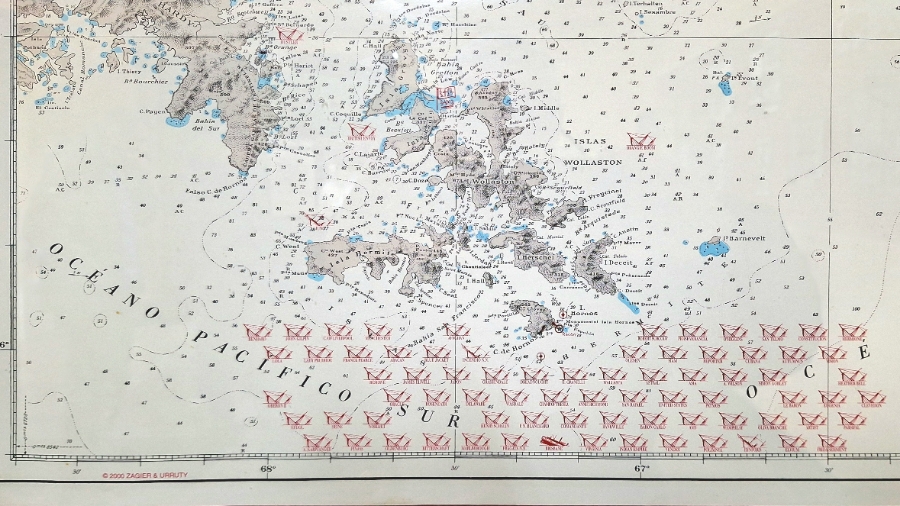

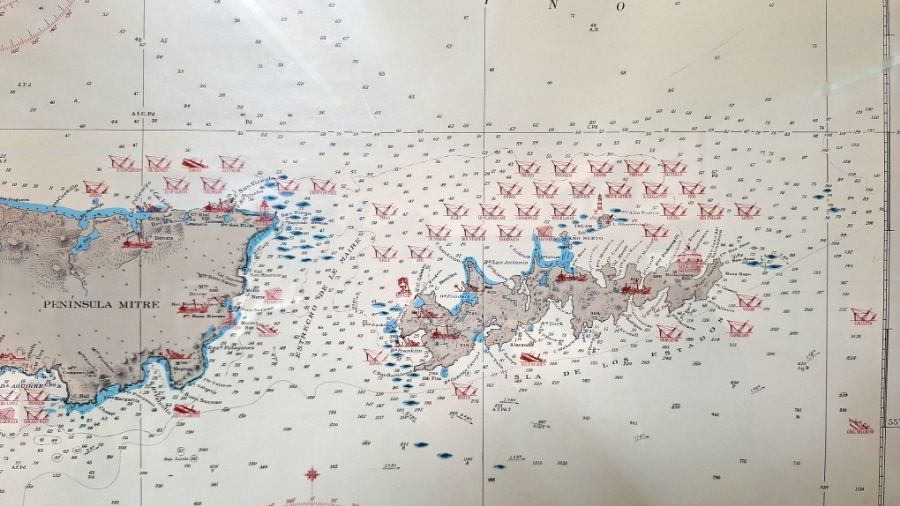

D’autres musées font partie de l’enceinte, dont un musée maritime, un musée antarctique et de petites galeries d’art. Les deux premiers font la part belle à l’exploration de ces terres à l’accès difficile, avec leur part de risque, comme en témoignent les cartes des naufrages de la région du Cap Horn et des Îles des États. De nombreuses maquettes sont exposées dont celles du Trinidad, ayant permis à Magellan de découvrir en 1520 ce détroit facilitant grandement le passage atlantico-pacifique au niveau de la Patagonie, et celle du Beagle. Ce navire anglais dirigé par le capitaine FitzRoy (on en parlait dans l’article précédent) a permis d’une part de mieux cartographier entre 1826 et 1830 le canal auquel il a donné son nom mais qui était déjà connu – et sans doute dénommé autrement – par les Yamana (autochtones) qui l’avaient découvert bien avant. C’est aussi à bord du Beagle que Darwin a fait ses découvertes les plus importantes sur l’évolution des espèces.

Le parc national de la Terre de Feu.

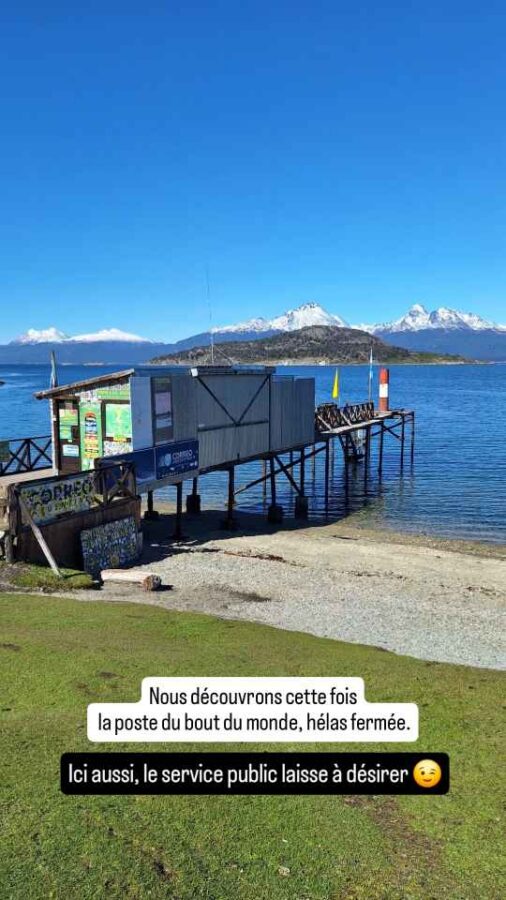

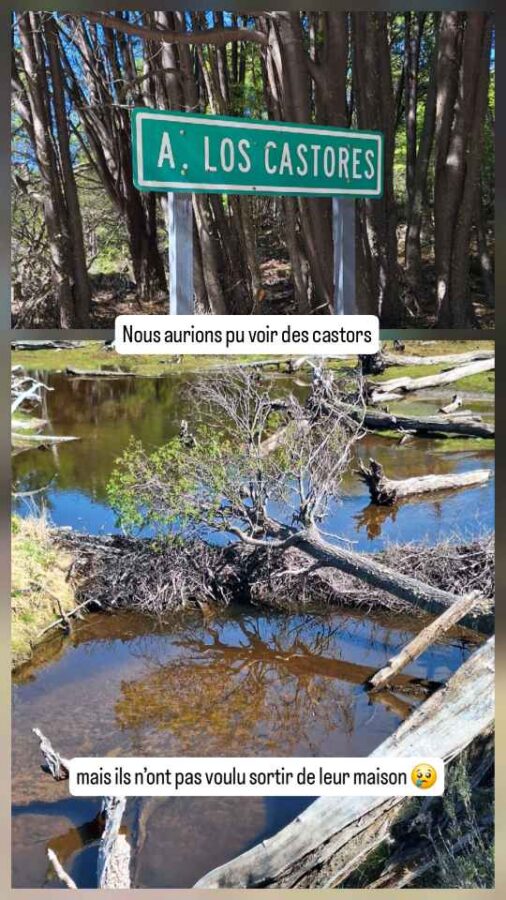

Le grand beau temps est de retour, c’est le moment idéal pour aller explorer le parc naturel qui se trouve à l’extrémité de la route nationale n°3. Le vrai bout du monde pour l’Argentine, à 3 079 km de Buenos Aires. A noter que c’est aussi l’extrémité Sud de la route panaméricaine à 17 848 km de son départ en Alaska. L’occasion d’avoir une petite pensée pour ceux qui font ça à pied ou en vélo… Pour nous, c’est un environnement de montagne comme on les aime, avec de très nombreux sommets enneigés, des lacs bien froids, des forêts immenses (ça fait du bien après la pampa), des tourbières et une végétation caractéristiques du climat antarctique, proches de ce que nous avions pu voir à St Pierre et Miquelon. Peu d’animaux en contrepartie : quelques oiseaux dont ces couples d’oies qu’on voit partout, mais pas les renards argentés ni les castors que l’on aurait pu espérer rencontrer. Et tiens, une particularité : il n’y a aucun amphibien en Terre de Feu. Mais alors, comment apparaissent ici les princes charmants si les princesses n’ont pas de grenouilles à embrasser ?

La Laguna Esmeralda

C’est un petit lac dont la couleur cette fois est bien en accord avec le nom. Nous l’avons rejoint au terme d’une randonnée de 4,5 km, peu pentue mais presque entièrement boueuse. Au point que dès le départ du sentier, des loueurs de chaussures attendent que les visiteurs veuillent bien troquer leurs escarpins ou leurs baskets blanc-immaculé contre des chaussures de randonnées rendues doublement étanches par l’interposition d’un sac plastique entre la chaussure et la chaussette. Nous n’avons pas opté pour cet équipement supplémentaire, sans trop savoir d’ailleurs quelles conditions nous allions rencontrer. Mais il faut bien dire que la boue, il y en avait vraiment partout. Parfois accessible directement car peu épaisse, parfois enjambables entre deux gros cailloux, parfois franchissable sur quelques planches de bois instables et elles-mêmes boueuses, ou enfin – le graal – évitable grâce à quelques passerelles (5% du trajet, à peine). Nous avons réussi à ne pas ni nous étaler ni nous embourber, rejoignant le lac d’une belle couleur émeraude effectivement en environ 2 heures. Entouré de montagnes enneigées mais très venté et moyennement ensoleillé avec le voile nuageux permanent du jour. Nous avons apprécié notre pique-nique, bien abrités derrière des rochers, avant de nous décider à redescendre …dans les mêmes conditions hélas. Mais heureux d’avoir fait cet exercice dans un environnement toujours superbe et d’avoir marché 9 km. C’est bon pour la santé, ça.

500 km en sens inverse

La route vers Ushuaïa est un cul-de-sac. Il n’y a pas de jonction routière vers l’extrême sud du Chili, alors nous allons devoir refaire une bonne partie de la route en sens inverse. Certes, nous aurions pu tenter une succession de traversées en ferries, mais avec des horaires aléatoires, une prise en charge pas forcément systématique de véhicules du gabarit de Roberto. Mais notre ami franco-argentin Julian nous a suggéré, afin d’éviter 600 ou 700 km supplémentaires en sens inverse en Argentine, de prendre un ferry qui traversera les fjords chiliens pendant 2 jours et 3 nuits. Nous avons réservé ce trajet et l’attendons avec impatience. En attendant, nous remontons la route 3 avec sa pampa et ses guanacos, en repassant par Tolhuin et Rio Grande avant de refranchir dans l’autre sens la frontière de San Sebastian vers le Chili. Mais cette fois c’est pour de bon. Nous en avons terminé avec l’Argentine. Ne manquez pas les 2 trajets animés récapitulatifs du carrousel ci-dessous, le premier reprenant notre parcours argentin et l’autre l’ensemble de notre voyage depuis Montevideo.

A bientôt au Chili !