a. Very Important Polish

Maintenant que nous sommes en Pologne, il est temps de s’intéresser aux Polonais célèbres. Certains sont à l’évidence incontournables, leur présence se sent et se voit dans la vie de tous les jours. D’autres ont suffisamment marqué la mémoire du pays pour y susciter l’installation de multiples statues ou musées. Pour ceux de la dernière catégorie, l’appartenance au pays n’est pas toujours évidente de prime abord, qu’ils y soient simplement nés et partis vivre ailleurs par exemple. Une fois n’est pas coutume,nous vous proposerons de tester vos connaissances sous forme d’un quizz.

Premier pape non italien élu, il fait évidemment la fierté de la Pologne, d’autant plus que ses habitants sont particulièrement pieux, comme nous avons pu le constater. Pas une église ou une cathédrale que nous ayons visité n’omet d’afficher au minimum son portrait, sinon une statue ou le récit étendue de sa vie ou de ses œuvres, voire de sa visite car il est passé un peu partout. Le pays est d’autant plus dévoué au grand homme que celui-ci a activement participé au grand mouvement de solidarité qui a permis de soustraire la Pologne à l’occupant communiste.

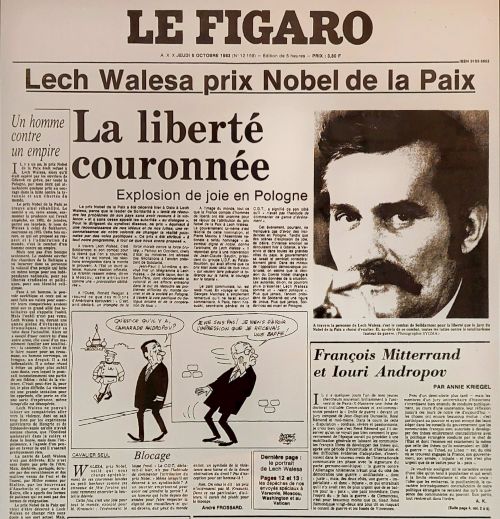

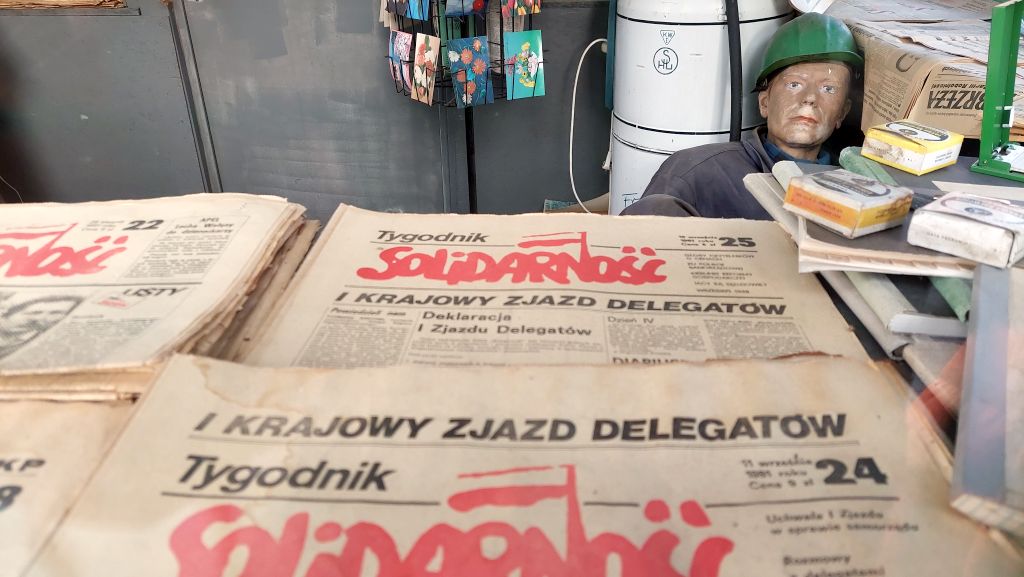

Il aurait volontiers été élu pape après Jean-Paul II s’il avait été donné au peuple Polonais d’en décider. L’électricien moustachu créateur du mouvement Solidarnosc, a réussi a fédérer le pays entier et permis dans un mouvement pacifiste qui lui a valu le prix Nobel de la paix d’obtenir les premières élections démocratiques dans les pays de l’Est sous domination soviétique. L’aéroport de Gdansk, la ville coeur de la rébellion, porte son nom, c’est dire. Et ce n’est pas seulement pour le court mandat qu’il a passé à la tête de la République.

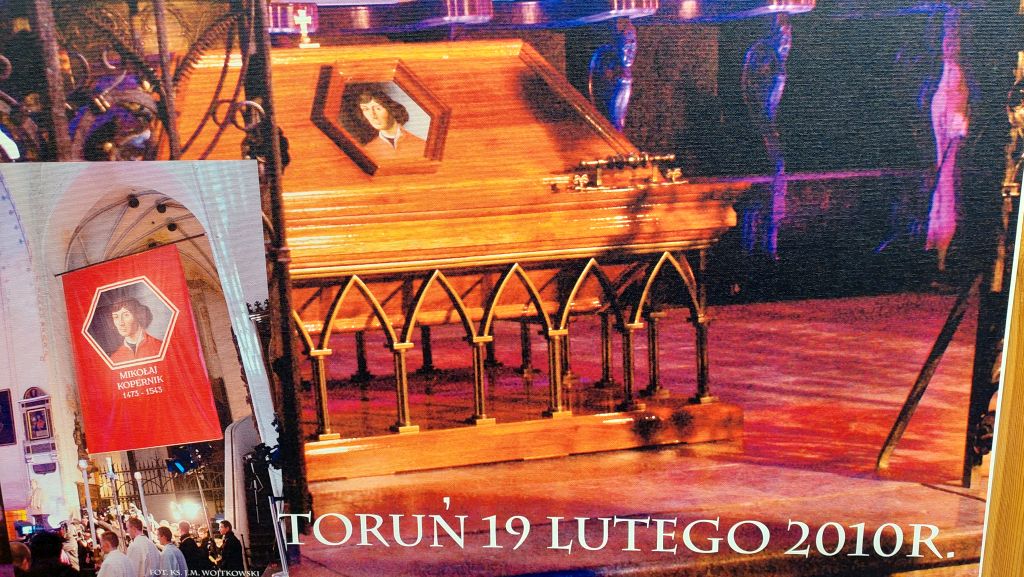

Cet homme aux multiples talents (il fut tour à tour astronome, chirurgien, économiste, politicien, cartographe, homme de droit, ecclésiastique et j’en passe) fut le premier à découvrir au XVème siècle que la Terre tournait autour du Soleil et non l’inverse comme on le pensait jusqu’alors selon la théorie de Ptolémée. Il a pour cela patiemment mesuré les distances des différents objets célestes de notre système solaire à l’aide d’instruments en bois dont la simplicité parait dérisoire aujourd’hui. Deux siècles plus tard, son compatriote Johannes Hevelius se distinguera en dessinant l’une des premières cartes de la surface lunaire.

Bien qu’ayant passé la moitié de sa vie à Paris, ce musicien de génie reste ancré dans le cœur des Polonais qui ont baptisé de son nom l’aéroport de Varsovie. Compositeur romantique, il fut aussi un pianiste virtuose. Un concours mondial de piano est d’ailleurs organisé chaque année sur 3 semaines dans la capitale. La moitié des 87 candidats seraient asiatiques. Chopin serait-il encore plus populaire là-bas que dans sa patrie natale ?

Co-découvreuse du radium, elle contribua largement au développement de la physique atomique et de la médecine nucléaire. Elle obtint pour cela pas moins de deux prix Nobel, l’un de physique et l’autre de chimie. Le radium pour sa part contribua aussi bien à la popularité de cette Polonaise qu’à son décès, la poursuivant jusque dans la tombe puisque sa dépouille encore radioactive pour longtemps repose dans un cercueil plombé. Au Panthéon tout de même, c’est classe! A noter pour les amis Savoyards qui nous suivent que Marie Curie est décédée à Passy. Nous avons habité à moins de 10 km de là pendant 25 ans et nous l’ignorions complètement !

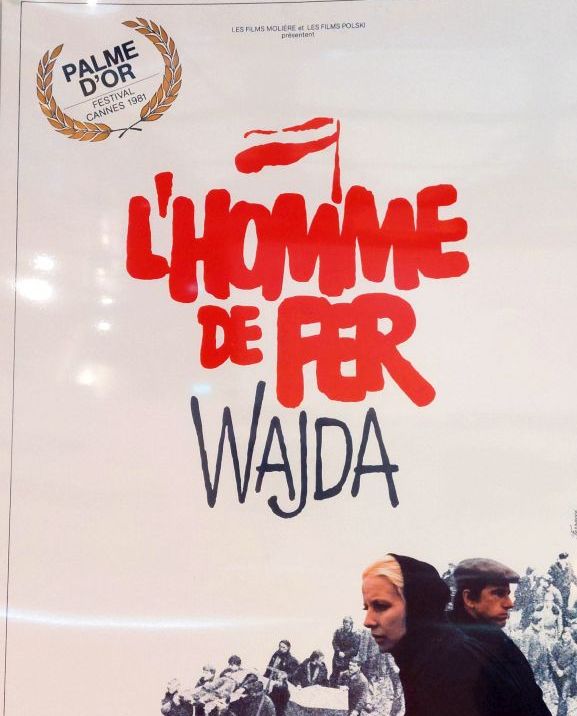

Considéré comme le père du cinéma polonais moderne, et malgré son prénom inprononcable (je blague, hein ?) il reçut un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre, essentiellement consacrée à l’histoire de la Pologne. Parmi ses films les plus célèbres : Cendres et diamants, L’Homme de marbre et l’Homme de fer, Le Chef d’orchestre, Danton (avec G. Depardieu), Un amour en Allemagne, ou encore Les possédés. C’est lui qui aurait poussé son compatriote Roman Polanski vers la réalisation. Ce dernier, malgré ses déboires avec la justice américaine reste très populaire auprès des Polonais. Nous avons profité de notre passage aux chantiers navals de Gdansk pour revoir le film « L’homme de fer » où l’on plonge dans l’intimité de cette période et où nous avons retrouvé de nombreux lieux symboliques visités le matin même. Ne manquait plus que la rencontre avec le réalisateur, scénariste et metteur en scène, mais malheureusement il est décédé en 2016.

Et les autres…

Qu’ils fassent partie de l’importante diaspora ou qu’ils soient restés chez eux, d’autres Polonais ont acquis une certaine célébrité. Vous allez pouvoir tenter de les retrouver au sein du quiz suivant et aussi pouvoir tester vos connaissaisances sur la Pologne. Bon test !

1°) Parmi les journalistes suivants, lequel (laquelle) est d’origine polonaise ?

A – Natacha Polony ; B – Michel Polac ; C – Laurent Romejko,

2°) Parmi les politiciens suivants, lequel (laquelle) n’est pas d’origine polonaise ?

A – Agnès Buzyn ; B – Nathalie Kosciuszko-Morizet ; C – Henri Krasucki ; D – Nicolas Sarkozy

3°) Parmi les acteurs suivants, lequel n’est pas d’origine polonaise ?

A – Sidney Pollack ; B – Klaus Kinski ; C – Charles Denner ; D – Ross Martin

4°) Quel langage a inventé le polonais Ludwik Zamenhoff ?

A – l’espéranto ; B – le morse ; C – la langue des signes ; D – le Javascript

5°) Comment traduisez-vous le mot polonais « biżuteria » ?

A – bizutage ; B – maison close ; C – bijouterie ; D – vélo à assistance électrique

6°) Parmi les drapeaux suivants, lequel est celui de la Pologne ?

7°) Parmi les sportifs suivants, lequel n’a pas une famille polonaise ?

A – Jean-Claude Skrela ; B – Yannick Stopyra ; C – Raymond Kopa, D – Cédric Pioline

8°) Parmi les plats ci-dessous, lequel est le plat national polonais ?

A – le bigos ; B – les cepelina ; C – le räim ; D – les sarmale

9°) Quel est l’intrus (ce n’est pas une Polonaise) ?

A – pâtisserie ; B – danse ; C – vêtement ; D – position du Kamasutra

10°) Question subsidiaire : Quel est l’intrus (pas besoin d’aide, hein) ?

A – carmagnole ; B – campagnol ; C – croquignol ; D – Rubinstein

Notez vos réponses et comparez les à la solution en bas d’article.

b. Voyage Itinérant Polonais

Voici venu le temps de l’éphéméride de la semaine, avec nos petites découvertes illustrées et commentées

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

c. Varsovia In Poland

C’est là que nous sommes parvenus ce Jeudi 4 Novembre. Nous avons depuis le début parcouru 21 500 km, Roberto est en pleine forme. Nous avons traversé 10 pays et restons avides de découvertes. Donc suite au prochain épisode !

Réponses au quiz : 1C2D3A4A5C6D7D8A9D10D