Ce petit pays d’Amérique du Sud enclavé entre les géants que sont l’Argentine et le Brésil semble assez méconnu et peu visité. Nous avons d’ailleurs eu du mal à trouver un guide dédié. La version disponible la plus récente était de 2016. Nous allons devoir nous faire notre propre opinion, ce que nous adorons bien sûr.

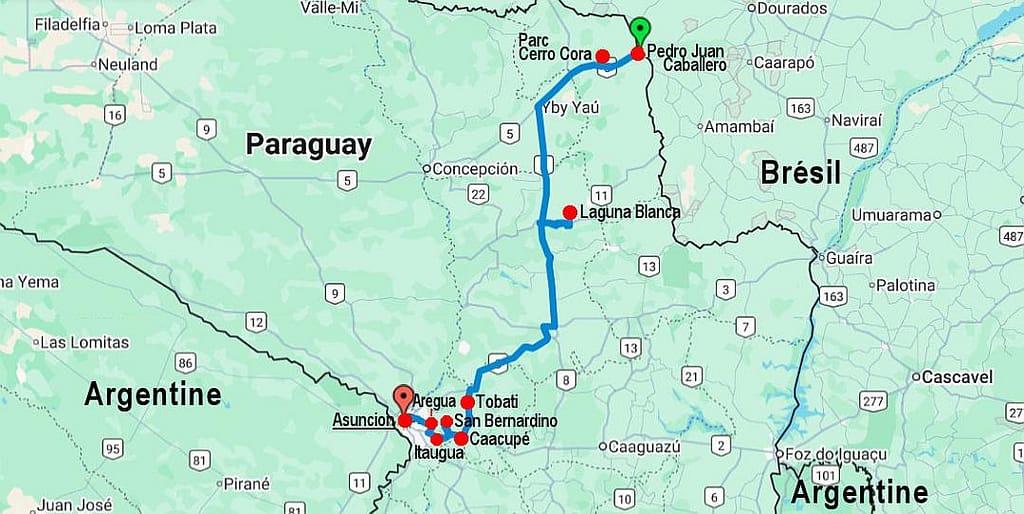

Passage de la frontière

Les informations sur Google Maps étaient heureusement erronées, et le bureau d’immigration paraguayen de Pedro Juan Caballero était encore ouvert quand nous y sommes arrivés vers 16 heures (heure de l’iPhone de Claudie, mon Samsung refusant le changement) et nous avons pu faire tamponner nos passeports. L’obtention du permis d’importation pour Roberto a été assez rapide une fois que nous avons trouvé le bon endroit, un petit local en parpaings de 2 mètres sur 3 dans un terrain vague envahi de poids-lourds. Une fois tous les précieux sésames obtenus, nous nous mettons en quête d’un bureau de change ouvert pour avoir un peu de monnaie locale, des Guaranis (bel hommage aux natifs précolombiens du pays). En changeant 2 petits billets de 20 dollars, Claudie a obtenu 158 000 Guaranis tout en ayant l’impression d’avoir gagné au loto ! Toutes formalités faites, nous partons libres comme l’air sur les routes du Paraguay.

Premier parc national

Une trentaine de kilomètres après la frontière, nous quittons la route nationale en parfait état pour atteindre le parc national de Cerro Cora. La route jusqu’à l’accueil est faite de pierres tassées, irrégulières et coupantes, il faut rouler doucement. 2 personnes discutent devant une grande maison en bois. Nous demandons si nous pouvons passer la nuit dans le parc (nos applis nous parlent d’un camping). « Oui pas de problème, vous pouvez y aller, vous passerez régler demain en revenant », nous répond-on dans un Espagnol que nous avons plaisir à comprendre ! Et nous voilà repartis sur la route de pierre, qui se transforme à un moment en route de terre avec ornières et un couvrant végétal de plus en plus proche de la carrosserie de Roberto. Nous passons quand même pour aboutir à un petit espace herbeux désert peu lumineux qui est censé être le camping. Un mur de béton garni de prises de courant (dont nous n’avons pas besoin), d’un robinet d’eau mentionnée non potable et aucun sanitaire. Bizarre bizarre. Nous préférons rebrousser chemin jusqu’à un immense parking que nous avions repéré à l’aller, tout aussi désert mais bien plus lumineux. Nous sommes manifestement les seuls dans ce parc, ce qui est étonnant pour un week-end. Le lendemain, balade de 4 kilomètres dans le parc, d’abord en suivant un chemin bordé de statues de personnages importants pour le pays, tous des militaires. Nous apprendrons plus tard que l’indépendance du pays en 1811 a été douloureuse à obtenir et à maintenir. Notamment, un général a perdu une bataille et la vie ici, sur le Cerro Cora, une petite montagne qui culmine à 640m d’altitude. Côté nature, nous n’observerons pas grand-chose à part quelques oiseaux, quelques papillons, pas mal de termitières et quelques fleurs inhabituelles. Assez décevant au final, mais nous aurons pris le grand air dans une nature préservée. Ce qui est plus significatif que ça en a l’air dans un pays où 90% de la couverture forestière initiale a été détruite (c’est le pays le plus touché d’Amérique du Sud).

Où l’on fait connaissance avec la route

Nous trouvons d’emblée le pays très vert, et la météo va rapidement nous donner l’explication. Averses et orages vont nous rendre temporairement la vie un peu plus difficile, notamment au niveau de la circulation. La bonne route a fait long feu, et les trous dans la chaussée se multiplient. En temps de pluie, leur profondeur et donc leur dangerosité sont masquées par l’eau qui les remplit. Pour la première fois depuis nos débuts à Paris (relire si besoin La poule du bois de Boulogne), nous déclenchons la sécurité blocage de carburant après choc inhabituel. Le moteur s’arrête et ne redémarre plus. Pas d’angoisse, nous avons déjà vécu la situation, il nous faut juste ressortir le manuel de Roberto pour retrouver l’emplacement du contacteur afin de réarmer la sécurité et refaire circuler le carburant. Roberto repart tandis que la pluie redouble d’intensité. Nous décidons de ne pas aller beaucoup plus loin et nous stoppons dans la première (petite) ville rencontrée, d’abord au niveau d’une supérette acheter ce qu’il nous faut pour le dîner. L’établissement est petit et les rayonnages nous semblent d’un autre âge. Et accessoirement peu fournis, à l’image du rayon boucherie où un seul morceau de viande est pendu sur un crochet, juste à côté d’une effigie de la Vierge, que les clients remercient peut-être d’avoir permis que le présentoir ne soit pas totalement vide. Comme c’est le premier magasin d’alimentation que nous rencontrons au Paraguay, nous craignons un instant que ce soit comme ça dans tout le pays, mais heureusement la suite nous prouvera le contraire (voir un peu plus bas). Nous trouvons un parking pour la nuit devant une école (c’est toujours un bon plan les week-ends, à l’inverse des églises et des stades) et pas très loin d’une gare routière.

La Laguna Blanca pas trop blanca

Le soleil fait timidement son apparition lorsque nous reprenons la route le lendemain. La circulation est très peu dense. Il faut dire que le pays a une densité de population plutôt faible, de l’ordre de 15 habitants au km². La route principale est encore bitumée, mais dès que l’on s’en écarte, c’est la terre rouge qui domine. Par beau temps, ces routes secondaires génèrent au pire pas mal de poussière – qui arrive à s’infiltrer on ne sait comment dans Roberto, à l’arrière surtout – mais par temps de pluie la circulation peut vite devenir très compliquée, le sol devenant boueux et glissant. Lorsque nous avons pris la route de la Laguna Blanca, la pluie de la veille n’avait pas encore séché, et il a fallu une bonne concentration de conduite pour éviter de s’embourber. Nous sommes arrivés au bord de ce lac. La propriété était fermée mais quelqu’un est venu assez rapidement pour nous ouvrir. Nous y avons passé la journée complète et la nuit, seuls la plupart du temps. Pourtant, cette Laguna Blanca est un lieu réputé au Paraguay et attire beaucoup de monde au cœur de l’été austral (décembre à février). Ce lac naturel est alimenté par des sources profondes, ce qui lui donnerait en saison une transparence unique dans ce pays où la plupart des rivières et étendues d’eau sont boueuses. Lors de notre passage, ce n’était pas tout à fait ça, l’eau était plutôt verdâtre et, bien qu’on lise parfois qu’elle est potable, nous n’avions aucune envie d’en boire. Nous nous sommes plutôt promenés le long de la plage de sable blanc garnie de parasols en paille, entourés d’oiseaux et de papillons d’une belle couleur orangée. J’ai pu faire voler le drone, ce qui n’était pas arrivé depuis un moment, et faire quelques prises de vue depuis le ciel.

Petites courses du quotidien

Le pays est l’un des moins chers d’Amérique du Sud, vous en verrez des exemples dans les photos ci-dessous. La plupart des musées sont gratuits. Dans le cas contraire, le droit d’entrée est modique, de l’ordre d’un à trois euros. Le carburant est plutôt bon marché, au-dessous d’un euro le litre de gazole Euro 6 pour ce qui nous concerne, descendant jusqu’à 0,75 € le litre d’essence ordinaire. Comme dans les autres pays d’Amérique, quelqu’un vient vous servir à la pompe. Dans les supérettes de villages, les rayons sont parfois peu garnis et il est difficile de trouver ce que l’on cherche sauf à manger purement local. Dans les grandes villes, des supermarchés modernes sont plus proches des nôtres, avec des choix d’aliments différents bien entendu. Dans les deux cas, l’achat de marchandises en vrac est disponible, aussi bien pour les aliments que pour les lessives. Même le pain, qui se vend parfois sous forme de petites boules de la taille d’une noix, peut s’acheter en vrac.

Tobati, ville d’amour ?

Elle n’a pourtant rien de Venise ou de Paris cette petite ville de province dominée par le rouge de ses routes en terre et de ses briquèteries enfumées. Mais son côté campagnard nous a charmé tout comme son mirador offrant une vue à 360° sur les collines environnantes. Nous avons passé la nuit en plein cœur de la ville, sur le parking de l’église et flâné dans les rues de Tobati jusqu’à la Villa de l’artisanat.

La Vierge au manteau bleu

La Vierge de Caacupé, une ville paraguayenne de 20 000 habitants, est considérée comme la sainte patronne du Paraguay, et fait l’objet d’une dévotion particulière dans cette ville. Son histoire remonte au XVIe siècle, lorsqu’un indigène Guarani récemment converti par les Franciscains se trouva poursuivi par des tribus hostiles. Caché dans un arbre, il pria la Vierge Marie pour sa survie, avec succès. Il en sculpta alors en remerciement une effigie dans l’écorce de l’arbre sous lequel il s’était abrité et la plaça dans la petite chapelle du bourg naissant voisin, Caacupé. Quand plus tard une inondation emporta toute la ville en épargnant la statue, le caractère miraculeux fut définitivement reconnu. Y compris par les papes Jean-Paul II et François qui visitèrent les lieux respectivement en 1988 et 2015. Et cette histoire est peinte en une vingtaine de tableaux sur les murs de l’escalier qui mène au mirador de la Cathédrale Basilique. Dans le mois qui entoure le 8 décembre de chaque année, un million de pèlerins (un paraguayen sur sept !) viennent se recueillir au sanctuaire, avançant sur plusieurs kilomètres à genoux pour certains d’entre eux ! Difficile de me plaindre des marches raides de l’escalier du mirador. Et encore moins de son droit de passage de 2 000 Gs. Une somme énorme ? Euh non, 20 centimes d’euro…

San-Bernardino-pas-les-bains

Aménagée comme une station balnéaire avec plages équipées, clubs sportifs, port de plaisance, résidences hôtelières, grandes maisons luxueuses, restaurants et bars de nuit, San Bernardino laisse toutefois le goût amer de l’eau de son lac qu’il ne faut pas boire et dans laquelle il est interdit de se baigner. C’est la conséquence désastreuse d’une absence de gestion des eaux usées des villes riveraines. Depuis 2012, le bleu du lac est devenu glauque (un ton verdâtre) et la turbidité s’accentue. Le site elmundolindo.com (le monde merveilleux…) la décrit pourtant comme « perle du Paraguay », « destination pittoresque offrant un mélange parfait de beauté naturelle, d’activités aquatiques excitantes et d’histoire … » Oui, j’oubliais l’histoire : la ville porte le nom de Bernardino Caballero, un ancien président du Paraguay ayant obtenu le pouvoir par un coup d’état…

Les dentelles d’Itauguá

Eh bien pour l’occasion je ne vais pas faire dans la dentelle, je vous livre brutes les photos de cette spécialité de la ville paraguayenne d’Itauguá et leurs commentaires, ainsi que les étapes de fabrication dans le carrousel suivant.

Et les étapes de fabrication, à partir d’une toile tendue sur un cadre. Tout se fait à la main !

Où l’on reparle de l’hexagone

Rassurez-vous, il n’est pas question de rentrer en France métropolitaine mais d’aborder une formation géologique étonnante qui n’est présente que dans 2 autres endroits au monde : le Canada et l’Afrique du Sud. Nous sommes ici au Cerro Koi, une colline dont le sol sableux se délite sous forme de barrettes hexagonales. On connaissait le phénomène avec le basalte, comme dans la Chaussée des Géants irlandaise ou les formations hexagonales hexagonales (mais oui) de Bort-les-Orgues, mais ici la lave qui s’est lentement refroidie en se rétractant était plus superficielle et riche en silice, d’où l’aspect plus proche des briques que des pavés.

Areguá, de la fraise au nain de jardin

À 45mn en voiture de la capitale du Paraguay, Asunción, la ville tranquille d’Areguá en est l’échappatoire. Les Asunceños (qu’on pourrait traduire par Assomptionnais en Français) viennent y flâner dans ses petites rues pavées entourées d’arbres, contempler les belles maisons de leurs ancêtres, acheter des poteries pour garnir leur jardin et surtout des fraises sous toutes leurs formes. Car c’est une spécialité de la ville depuis 1920. « À Rome, fais comme les Romains font » dit-on, alors nous avons flâné dans les petites rues pavées entourées d’arbres, nous avons contemplé les belles maisons de leurs ancêtres, nous n’avons pas acheté de poterie faute de jardin mais nous avons acheté des fraises ! Sous forme de fruits bien entendu (pour rappel nous sommes en plein hiver ici), mais aussi en fourrage de petits gâteaux et en « liqueur » (en fait un sirop de fruit peu sucré mais très parfumé). Roberto a dormi pour la première fois de sa vie sur une voie ferrée (la quantité d’herbe rendait peu probable le passage d’un convoi) et dans la propriété des pompiers (nous nous étions d’abord garés à côté, mais le gardien a insisté pour que nous soyons dans leur cour…) Et nous nous sommes amusés à observer les vieux bus, ceux en service étant très difficiles à distinguer de ceux mis au rebut sur le terrain près des pompiers.

Et un bonus spécial fraises !

En route avec Azulito

En venant nous garer pour la nuit sur un parking tout près de la capitale, nous sommes tombés sur un sosie de Roberto. Un fourgon de la même couleur, de la même morphologie – bien qu’un rien plus court, et porteur de plaques françaises.

Nous communiquons rapidement, et d’autres points de convergence apparaissent rapidement. Guillaume et Lise habitent dans une île ultramarine comme nous (Nouvelle-Calédonie dans leur cas), Guillaume a fait le transsibérien comme Claudie, et Lise est infirmière comme elle. Leurs choix de véhicule et d’aménagement ressemblent beaucoup aux nôtres : discrétion du véhicule expliquant le choix de la couleur bleu nuit et, pour Guillaume et Lise, d’un minimum d’ouvertures pour ressembler à un utilitaire. Volonté de miser sur une autonomie maximum avec l’absence de gaz comblée par des panneaux solaires puissants (nos compatriotes ont pour la cuisine une plaque induction, un choix que j’avais envisagé avant de m’arrêter sur la plaque gazole). Et bien entendu stationnement par défaut hors des campings. Jeunes actifs, ils sont partis pour un an ou deux en Amérique du Sud, y compris le temps d’aménagement de leur Azulito (le petit bleu, pas si loin du grand bleu qui a inspiré Roberto) qu’ils ont totalement réalisé eux-mêmes, bravo ! Ils vont partir vers le Nord alors que nous allons plutôt descendre, mais nos routes devraient se retrouver à un moment dans le Sud de l’Argentine. Désormais, nous suivrons leur parcours sur Polarsteps, très utile dans ce but.

La visite de la capitale du Paraguay, Asunción, s’annonce pour demain. Espérons que le mauvais temps annoncé ne gâchera pas la donne. Vous saurez cela dans le prochain épisode. A très bientôt !