La méga-mégapole

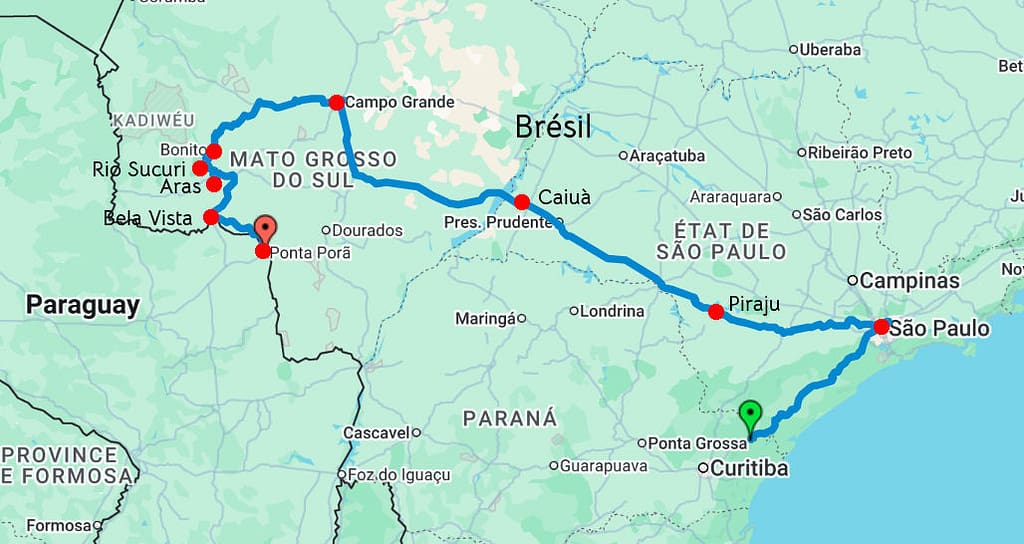

São Paulo détient beaucoup de records, dont celui de la plus grande ville du Brésil, de l’Amérique du Sud, et même de l’Hémisphère Sud. Toujours en termes de population, elle est la 5ème métropole mondiale avec 22 millions d’habitants, après Tokyo, New Delhi, Shanghai et Dhaka, respectivement 38, 32, 29 et 23 millions d’habitants. Elle serait la ville ayant le meilleur PIB de l’Hémisphère Sud, ce qui pourrait présumer d’une population riche et en sécurité, mais il n’en est rien. Côté « richesse », dans l’état de São Paulo, 1 personne sur 5 vit avec moins de 3,65$ par jour (seuil d’extrême pauvreté) et presque 1 personne sur 2 vit avec moins de 6,85$ par jour (seuil de pauvreté). Côté sécurité, si l’on compare l’indice de criminalité, Sao Paulo est au 23ème rang mondial sur 383 villes derrière Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre et Rio, ce qui fait tout de même 6 villes brésiliennes dans les 23 premières. À noter que la première ville française n’est pas si loin (Marseille 43e/383). Le site de notre ministère des affaires étrangères est d’ailleurs très alarmiste sur le pays et pas mal d’internautes préviennent que tenir son téléphone à la main en ville est quasi synonyme de vol à l’arraché. Par ailleurs, il se dit que les véhicules ayant une plaque étrangère sont particulièrement ciblés pour les vols avec effraction, éventuellement lors d’un accident provoqué volontairement. D’un autre côté, très peu de voyageurs nomades comme nous décrivent ce genre de fait sur les réseaux. Nous décidons de garder notre habitude de visite des grandes villes : stationner Roberto dans un parking sécurité ou un camping en grande banlieue et de rejoindre le centre en transport en commun pour la visite. Et puis de faire un peu plus attention à nos téléphones et choisir des rues fréquentées pour marcher.

Côté sécurité, tout s’est bien passé. Nous ne nous sommes jamais sentis en danger, mais nous avons été impressionnés par le nombre de sans-abri qui jonchent les trottoirs et vivent dans les espaces verts de la ville, y compris en plein centre. Des endroits qui ne doivent pas être trop fréquentables à la nuit tombée.

Pour prendre le pouls de São Paulo, nous avons commencé par visiter son centre, ce qui est en général assez significatif du reste. Difficile de dire si c’est vraiment le cas, mais nous avons trouvé ce centre-ville très mal entretenu, très tagué – y compris très haut sur les façades des immeubles – très pauvre dans les commerces et dans l’architecture des bâtiments. Difficile de croire à cette notion de croissance économique forte, ou alors ils sont vraiment partis de très bas. Côté transports en commun, nous avons pris le métro et plusieurs bus. Si le premier est relativement facile à utiliser, les seconds se sont avérés plus compliqués : fréquence faible, horaires non respectés, coût variable selon le parcours, tourniquet à l’entrée ralentissant la montée des voyageurs, etc. Dans cette situation, on ne s’étonne guère que, malgré le coût relativement bas (0,80€ avec correspondances et gratuité à partir de 65 ans), les voitures restent très utilisées et que les embouteillages soient aussi nombreux.

Nous avons tout de même trouvé quelques points positifs à cette ville. Quelques rares bâtiments sortant de l’ordinaire, comme cette gare centrale, quelques sculptures dans des jardins, quelques jolis muraux, quelques églises aux façades aussi tristes que les bâtiments alentour mais aux intérieurs richement décorés. São Paulo possède aussi une cinquantaine de mosaïques Space Invaders. Beaucoup sont endommagées, beaucoup sont peu accessibles car trop éloignées du centre, mais Claudie a pu en flasher quelques-unes. Potosi et São Paulo sont les seules villes de toute l’Amérique du Sud qui ont été « envahies » par notre artiste national. Nous avons pu tester une nouvelle formule de restauration qui existe aussi dans tout le Brésil : le rodizio. C’est un repas à volonté qui se compose d’un buffet en self-service pour les accompagnements, et de diverses viandes cuites au feu de bois que le cuisinier-serveur amène une par une à votre table jusqu’à ce que vous finissiez par dire stop ! Une formule étonnamment peu chère puisqu’avec une bière locale, nous en avons eu pour environ 6 € chacun.

On termine par notre visite préférée : le marché central. Imposant et bien plus animé et coloré que le centre-ville, on peut y trouver pratiquement de tout. La grande halle couverte centrale est dédiée à l’alimentation : fruits et légumes magnifiquement rangés, fromages, charcuteries dont les saucisses défilent en continu sur un rail accroché au plafond, bouteilles de vin ou de condiments accrochées en grappes au-dessus des étals, et pas mal de petits restaurants. Le plat-phare ici est le sandwich à la mortadelle, que l’on présente volontiers coupé en deux afin que les multiples couches donnent de l’appétit aux passants.

La campagne enfin

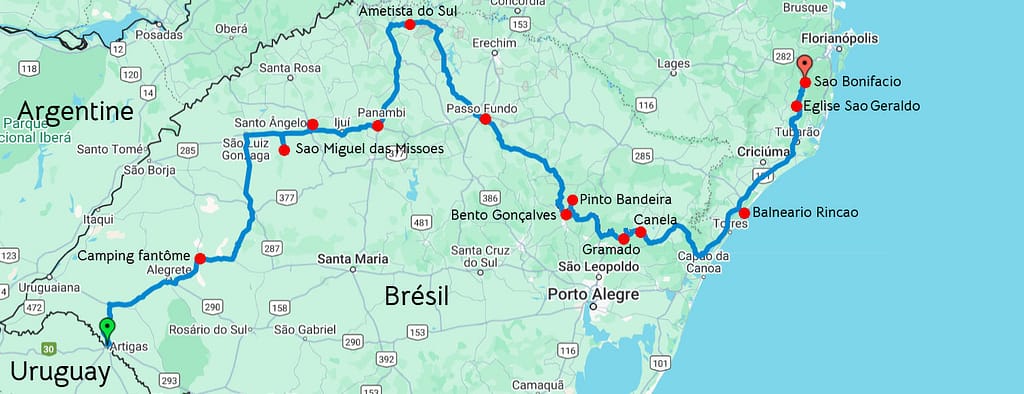

Nous quittons sans regret la mégapole pour nous diriger vers l’intérieur du pays. Notre prochaine destination est à plus de 1000 km de là et nous mettrons 3 jours pour y arriver. Nous longeons d’immenses champs de canne à sucre (base de la cachaça) et des pâturages aux troupeaux clairsemés. Nous admirons cette belle terre rouge qui teinte les routes et aussi la carrosserie de Roberto. Aux arrêts, j’ai souvent l’impression de me garer sur un court de tennis en terre battue !

Un stop rapides

À notre premier bivouac, sur un terrain mis à disposition par la petite ville de Piraju, outre le stationnement, l’eau, les toilettes, la wifi et éventuellement l’électricité sont proposés gratuitement. Malgré ces avantages, nous restons seuls sur le parking. Nous allons nous balader sur un sentier juste à côté, fait de passerelles aménagées le long d’un torrent. On peut y voir quelques rapides (d’où le titre de ce paragraphe) et, en saison, des canoës-kayakistes s’entraînant ou concourant sur un parcours aménagé.

Rencontre humano-aviaire

Au bivouac suivant, à Caiuà, derrière une gare routière quasi déserte, nous apercevons un groupe de toucans qui passe d’un arbre à un autre au-dessus de Roberto. Alors que nous les observons aux jumelles, un monsieur sorti de la gare vient nous trouver et nous indique un trou dans un arbre mort. Il nous explique que là se trouve un nid d’aras, et que le matin vers 7 heures les parents viennent nourrir leur(s) rejeton(s). Plus tard, il viendra nous apporter des beignets fourrés à la viande. Le lendemain matin, je suis levé de bonne heure pour les aras, mais la pluie tombe dru. Le monsieur de la gare routière est toujours là et me dit qu’ils ne viendront pas avec la pluie mais que peut-être vers 10 heures… Il va encore nous amener du café puis nous donner ses coordonnées au cas où nous aurions besoin de quoi que ce soit. Une nouvelle fois les qualités d’accueil des Brésiliens se confirment ! Bon, nous repartirons avant 10 heures sans voir les aras, mais nous avons de la route à faire.

Un jour aux courses

Sur notre parcours, nous allons nous approvisionner dans un petit supermarché appelé, pourquoi pas, la Sagrada Familia. J’y ai encore déniché quelques aliments insolites.

Campo Grande

Nous sommes passés dans l’état du Mato Grosso do Sul, la « brousse épaisse du Sud », séparatiste en 1977 de la brousse épaisse tout court, juste au nord, jugée trop humide. Le Mato Grosso (tout court donc) possède en effet rien de moins que la plus grande zone humide de la planète (50 000 km²) soit quasiment la surface de la Slovaquie ou du Costa Rica. Il y pleut en moyenne 1m d’eau par an et 3 routes sur 4 sont en terre. Or, ce qui fait fuir les humains attire toutes les autres espèces, et cette zone appelée Pantanal est l’une des plus riches du monde en termes de biodiversité. Rien que dans la ville, où nous nous sommes garés au bord d’un grand parc, nous allons découvrir quelques espèces jamais rencontrées jusque-là, comme ce Cariama huppé, un oiseau qui se laisse d’abord courser avant de s’envoler lorsque la vitesse de ses poursuivants dépasse 25 km/h, ce tamanoir que nous n’avions rencontré que dans des zoos. Et puis nous avons croisé la route d’un grand nombre de capybaras, ces sympathiques rongeurs qui allaient prendre possession du parc peu avant la fermeture pour les humains. Une traversée nocturne que nous n’aurions pas faite si nous n’avions pas retrouvé Raoul et Sylvie, nos colocataires de conteneur pour la traversée Anvers-Montevideo. Nous ne les avions pas revus depuis la réception de nos véhicules respectifs. Nous avons échangé sur nos parcours depuis la capitale uruguayenne autour d’un rodizio de pizza, encore une formule que nous n’avions pas testée !

Le parc rassemble, outre sa faune et sa flore intéressante, plusieurs musées de valeur, comme ce Bioparque Pantanal à l’architecture très moderne, abritant entre autres un magnifique aquarium dédié aux espèces locales, ou ce musée YY présentant une exposition naturaliste d’une façon peu commune et une autre tout aussi soignée sur la culture amérindienne précolombienne.

Bonito, le hub écotouristique

Curieusement, plus notre départ du Brésil approche, plus les régions que nous découvrons deviennent intéressantes. Avec Bonito, nous sommes aux portes du Pantanal évoqué ci-dessus, dans une région karstique où grottes et rivières transparentes sont légion. La ville a su développer intelligemment ses richesses naturelles, en les préservant du surtourisme et de la dégradation par des mesures strictes (activités accessibles uniquement avec guides naturalistes, nombre de visiteurs limités, etc.), encouragée en cela par des aides gouvernementales. Mais, et c’est plus rare, elle a su prévenir sa dépendance au tourisme : la plupart des activités se font sur des fermes privées où l’agriculture et l’élevage sont maintenus. Dans des situations comme celle de la pandémie, cela est vital. Bonito propose de nombreuses activités, comme la visite de grottes avec ou non descente en rappel et sans éclairage, la plongée dans des lacs souterrains, la descente avec masque et tuba de rivières étonnamment transparentes (la plupart des cours d’eau brésiliens sont boueux) et riches en poissons, l’observation d’aras dans les falaises, etc. Nous avons opté avec bonheur pour les deux dernières, profitant au passage de magnifiques paysages et de routes en terre bien poussiéreuses pour parvenir à ces sites un peu à l’écart de la route principale.

C’est ainsi sur une bonne impression que nous terminons notre parcours brésilien. La sortie du pays sera un peu chaotique pour des raisons – et c’est un comble – de perméabilité excessive des villes frontières avec le Paraguay. Nous découvrons en effet au dernier moment que l’endroit choisi initialement ne comporte aucun poste de douane. Si ça n’est pas un problème pour les nationaux des deux pays qui circulent librement, Mercosur oblige, c’en est un pour nous autres étrangers qui devons valider notre sortie, autant pour nous-mêmes que pour notre véhicule. Il va nous falloir rejoindre la ville-frontière suivante, à 130 km de là… Et trouver le bon bureau car, pour faciliter les choses, rien ne se trouve au niveau de la frontière même. Pour pimenter les choses, nous traversons un vendredi et certains bureaux, dont celui des véhicules, ferment à 15 heures jusqu’au lundi matin. Il est 14h15 quand nous arrivons au premier bureau, ça paraît jouable, jusqu’à ce que Claudie découvre avec effroi que son téléphone affiche soudain 1 heure de plus. Eh oui, le Paraguay n’a pas le même fuseau horaire que le Brésil. Donc il est là-bas 15h15 et le bureau devrait déjà être fermé, hélas.

Allons-nous devoir rester tout le week-end dans cette ville-frontière tout sauf touristique ? Qui plus est avec une sortie de territoire validée pour le Brésil ?? Vous saurez tout ça dans le prochain article… Il faut bien un peu de suspense que diable !