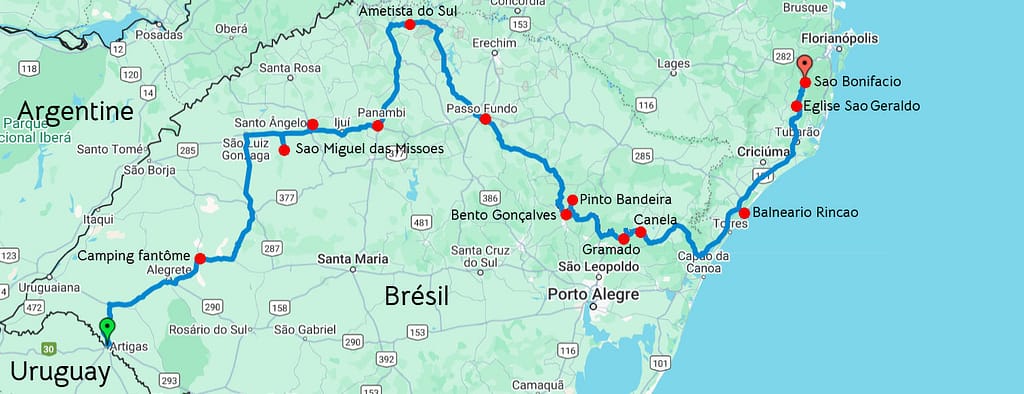

Nous amorçons notre découverte du Brésil par son état le plus au Sud, le Rio Grande do Sul, un territoire dont l’histoire a été mouvementée. Initialement destiné aux Espagnols qui avaient alors lancé le grand programme des Missions pour évangéliser les « indiens » Guaranis, principaux occupants, le Rio Grande do Sul a ensuite été réattribué aux Portugais puis au Brésil. Il est théoriquement le territoire des gauchos, métis blancs-indiens, connus pour maîtriser les immenses troupeaux de bétail qui paissent dans les pampas, mais nous n’en avons guère vu à l’œuvre. Le Rio Grande do Sul s’est ensuite spécialisé dans la culture de la vigne avec l’arrivée des colons italiens. Il est aujourd’hui la principale région productrice de vins brésiliens. Voilà pour les présentations…

Passage de la frontière

Nous nous attendions à avoir un peu d’attente au passage de la frontière entre l’Uruguay et le Brésil, mais il n’en a pas été ainsi. Car les deux pays font partie du Mercosur, une zone de libre-échange à la manière de notre espace Schengen, qui fait que la grande majorité des véhicules ne font que ralentir. Bien entendu, il nous faut pour notre part effectuer les formalités de sortie de l’Uruguay et d’entrée au Brésil aussi bien pour Roberto que pour nous même. Les douanes des deux pays sont situées dans le même bâtiment, ce qui nous simplifie les choses, et grâce au Mercosur, les guichets étaient vides. Tout cela nous a pris un petit quart d’heure. Et Roberto n’a pas été contrôlé, alors que nous avions fait notre maximum pour ne pas avoir d’aliments frais dans le frigo. A noter que nous aurions pu, en effectuant une déclaration, importer 10 kg de viande et 12 litres d’alcool chacun !

Comme à l’arrivée dans chaque pays, il nous faut un forfait de téléphone, un peu d’argent liquide et faire les courses. Pour le téléphone, pas de souci, nous retrouvons notre forfait Free avec ses 35 gigas octets de données mensuelles. Pour l’argent liquide, c’est plus compliqué : aucune des banques de notre ville d’arrivée brésilienne ne pratique le change et leurs distributeurs automatiques n’acceptent que les cartes de leurs clients. Et nous ne trouvons aucun bureau de change. Il nous faudra nous contenter de nos cartes pour l’instant. Enfin, pour les courses, un petit supermarché avec un petit parking nous permettra de faire de petites courses…

Dès la sortie de ville, nous sommes brusquement à la campagne. D’immenses pâturages comme en Uruguay, mais aussi pas mal de terrains en friche. La végétation borde directement la route, fini les larges bas-côtés tondus à ras. Mais les premières routes sont plutôt en bon état, espérons que cela dure ! Les distances sont grandes entre deux villes, souvent plusieurs dizaines de kilomètres pendant lesquels aucune maison même isolée n’est perçue à l’horizon. Comme en Uruguay, la circulation est très peu dense.

Quand nous envisageons de nous arrêter pour la nuit après plusieurs heures de route, notre application nous suggère un camping au bord d’une rivière. A notre arrivée, il est désert et la réception est fermée. Aucun occupant non plus pour nous renseigner. Bah nous nous installons quand même et passerons une très bonne nuit. Un robinet d’eau resté accessible nous permettra en outre de refaire le plein d’un de nos réservoirs.

Les Missions

Nos missions – que nous avons acceptées – étaient au nombre de 4.

-> La première était de nous rendre dans le large secteur des missions jésuites qui, aux XVIe et XVIIe siècle, avaient pour objectif de créer avec les amérindiens une société avec les avantages et les qualités de la société chrétienne européenne, mais libre de ses vices et de ses maux. On sait comment cela s’est terminé et aujourd’hui les missions ne sont plus que des vestiges historiques. La mieux conservée du Brésil est celle de St Michel Archange, et nous avons pu nous y rendre.

-> La seconde mission était, désolé de la transition abrupte, de trouver de l’argent liquide. Mais pas davantage qu’à la ville frontière les banques ne font le change et comme là-bas, les distributeurs automatiques n’acceptent que les cartes de leurs clients. Il faudra chercher plus loin.

-> La troisième mission est de faire coïncider dès que c’est possible, le visionnage d’un film ou documentaire en rapport avec le sujet du jour. Le film La Mission, de Roland Joffé et avec Robert de Niro, s’imposait. Il raconte précisément l’action des jésuites respectant scrupuleusement l’objectif évoqué ci-dessus avec les indiens Guarani et le désastre causé par les conquistadores. Une partie de ce film poignant se déroule dans la mission de St Michel Archange que nous allions visiter. Idéal donc.

-> Notre dernière mission a été bien entendu la visite de ce lieu historique, classé à l’Unesco. Le visionnage du film la veille nous a beaucoup aidés dans la compréhension. A noter que, le guichet d’entrée n’acceptant que les espèces, on nous a permis d’entrer gratuitement. A noter aussi que, et c’est la première fois que ça nous arrive depuis le début de notre périple, des places du parking étaient réservées aux seniors (60 ans et +). Ça donne un coup de vieux mais nous n’avons pas résisté à nous garer là, pour le principe !

Donner le change

Au sens figuré, cette expression correspond bien à la construction de la Cathédrale « Angelopolitaine » de Santo Angelo, construite sur le modèle de la mission de St Michel Archange. Si l’on se place devant la façade, c’est la même mais en mieux, du moins si l’on oublie que cet édifice a été construit 2 siècles après l’autre. Au-dessus du portique, on trouve les Saints Patrons des 7 missions jésuites du Brésil. À l’intérieur, rénové en 1990, se trouve une image grandeur nature du Christ crucifié, d’origine missionnaire, datant de 1740 et réalisée en bois de cèdre sculpté.

À noter une polémique intéressante à propos d’une peinture commandée à un artiste local, Tadeu Martins, sur le thème de la christianisation par les jésuites. Dans un souci de conformité avec l’histoire, les enfants Guaranis étaient représentés à moitié nus aux côtés des missionnaires. Une bonne partie des fidèles s’en est offusquée, au point que la peinture était recouverte d’un tissu lors des messes et des mariages. Au décours de la rénovation suivante en 2008, les enfants Guarani avaient (miraculeusement ?) disparu de l’œuvre. Il paraît qu’un accord a été trouvé avec l’artiste… De notre côté nous n’avons trouvé cette « Saga Missioneira » ni derrière l’autel ni sur Internet, que ce soit dans sa version originale ou corrigée. Mystère…

Quant au sens propre, c’est l’histoire de cette improbable station-service qui en relève. Rappelez-vous notre insuccès depuis notre arrivée au Brésil à trouver une banque ou un distributeur de billets capable de nous donner quelques reais – le pluriel du real brésilien – à partir de nos cartes bancaires ou des rares devises que nous avons emportées. Claudie essaiera sans succès trois banques de San Angelo et leurs DAB. C’est l’agent de sécurité de la dernière qui suggéra que peut-être dans telle station-service une borne rouge pourrait accepter les cartes étrangères. Une station-service ? Pourquoi pas une boucherie ou un salon de toilettage pour chiens ! Enfin nous allons voir et effectivement, l’un des deux distributeurs de billets situé dans la boutique, le rouge bien sûr, a été à même de nous délivrer nos précieux dinheiro – nom des espèces en portugais.

Le cœur violet du Brésil

Que trouve-t-on dans une ville qui s’appelle Ametista do Sul ? Des améthystes bien sûr ! Apparues il y a 130 millions d’années suite à des bulles formées dans des coulées de lave. Les minéraux qui s’y sont infiltrés ont formé avec le temps de magnifiques cristaux, que l’on découvre en ouvrant les géodes trouvées dans le sol. L’activité est aussi dense que prospère à Ametista, aussi bien par des entreprises familiales qui exposent leurs trouvailles devant leur maison que par des firmes plus conséquentes, dont les galeries sont désormais suffisamment profondes pour en ouvrir une partie aux touristes. Nous avons visité l’une de ces mines à bord d’un petit camion aux parois grillagées afin que nos têtes ne soient pas rabotées par les rochers très proches, pour découvrir quelques éléments mis en scène du travail des mineurs et surtout quelques géodes ouvertes mais laissées en place dans la roche. Malheureusement, les commentaires n’étaient qu’en Portugais et nous n’avons rien compris. Il va falloir que nous fassions des progrès rapidement ! Le plus intéressant a été la visite du musée, exposant une incroyable collection de pièces magnifiques, récoltées au fil des années.

Les spots de la liberté

Nos lieux de bivouacs sont éminemment variés. Si nous préférons habituellement les coins nature, les nécessités de nos visitent nous rapprochent alors des villes. La veille, dans Ametista do Sul, nous avons dormi sur le parking en terre du musée du bambou que nous avions prévu de visiter le lendemain. Un musée totalement inintéressant, concocté pour soutirer quelques reais aux touristes en bus qui viennent surtout visiter les mines. Cette fois, c’est la présence d’une laverie automatique dans la ville de Passo Fundo qui nous a conduit à trouver un endroit adapté proche de la ville. Nous avons jeté notre dévolu sur le parking d’un grand magasin spécialiste de l’équipement de la maison (Havan pour ceux qui connaissent). Cette chaîne a l’habitude de dresser une effigie de la statue de la liberté devant ses établissements. C’est donc à proximité de l’une d’entre elles que nous avons garé Roberto pour la nuit, nous (vous) offrant quelques images insolites.

Little Italy

Nous voici à Bento Gonçalves, une ville qui a été choisie par les autorités brésiliennes pour recevoir les émigrants européens. Ce sont les Italiens qui sont arrivés en nombre dans les années 1870, fuyant les impôts élevés et la pauvreté entraînée par les guerres d’unification à cette époque. Ils ont amené avec eux leur savoir faire en matière vinicole, peinture des maisons en vert-blanc-rouge et cuisson des pâtes. Grâce à eux, Bento Gonçalves est la première région productrice de vin au Brésil, et produit notamment d’excellents vins pétillants.

Manger au kilo

Nous avons testé la Cantina Del Piero, une cantine tenue par une famille d’origine italienne depuis 1992 qui sert des plats faits maison d’excellente qualité, vendus au kilo. C’est la première fois que nous testons une telle formule. Il s’agit d’un self-service classique où l’on compose donc soi-même son assiette, laquelle est ensuite pesée. Les boissons sont en supplément mais un petit dessert et le café sont offerts. Ce qui différencie cette « cantine » des Flunch ou autres, outre peut-être la qualité de la nourriture, c’est le service attentionné que nous avons reçu, le serveur déployant un maximum d’efforts pour nous présenter le mode d’emploi, nous guider dans le choix du vin et nous offrir un dessert supplémentaire que nous ne devions pas rater. Coût de l’opération : un peu moins de 15 euros à deux, (pleins) verres de vin, desserts et cafés compris. Le kilo de plats était à 13 euros.

Geisse what ?

De Bento Gonçalves, nous avons pris la route des vignes, celle qui mène vers le village de Pinto Bandeira, où les émigrés italiens sont arrivés en 1876. Après de nombreuses péripéties, 3 changements de nom, une élévation au rang de municipalité en 2010, annulée en 2013 puis réattribuée en 2020, la petite commune est maintenant un ensemble d’établissements vinicoles plus ou moins renommés. Après avoir traversé le village, sillonné au travers des vignes, nous avons voulu visiter l’une des exploitations les plus célèbres à l’étranger, la maison Geisse. Impossible de visiter les installations, mais possible de déguster le vin dans un environnement agréable et avec de petits en-cas sympathiques. Vins pétillants méthode champenoise testés et approuvés !

Pour en savoir plus sur les péripéties de Pinto Bandeira : https://www.pintobandeira.rs.gov.br/secao.php?id=2

Changement de décor

Plus rien d’italien dans notre nouvelle ville-étape de Gramado, ou alors en cherchant du côté des Alpes. Ce sont plutôt des Allemands et des Autrichiens qui se sont installés là, dans un décor de station de sports d’hiver mais sans domaine skiable. Nous sommes à 800 m d’altitude et la neige est rare, même si des reliefs blancs en plastique sur les toits essaient de nous faire croire le contraire. Par contre, dans les vitrines, ce ne sont que horloges à coucous, coutellerie, vêtements chauds, restaurants à fondue et accessoires de Noël. Tout ça vendu toute l’année bien sûr, car ici Noël tombe en plein été, en haute saison touristique. On aime manifestement le kitsch à Gramado, vu le bon nombre de parcs à thème que possède la ville, facilement repérables par leur façade exubérante avec personnages géants. Sans être dupes de tout ça, très amusant finalement, nous nous sommes laissés tenter par un chocolat chaud tellement épais qu’il se déguste à la cuiller.

Attractions

Gramado et sa ville-soeur Canela en font un maximum pour attirer les touristes, manifestement l’économie principale de la région. Outre leur architecture calquée sur les stations de sports d’hiver alpines, ces deux villes semblent concourir sur le nombre d’attractions, parfois appelées parcs à thème. Un peu abusivement sans doute, nous sommes loin du gigantisme des parcs d’Orlando ou du parc Astérix par exemple. Le thème choisi (les possibilités sont nombreuses) est décliné ensuite à grand renfort de carton-pâte et de plastique, surtout pour les façades en guise de publicité. Les attractions de départ et j’espère les plus visitées sont celles ayant trait à la nature, comme la seconde cascade la plus visitée au Brésil après les chutes d’Iguaçu ou sa plate-forme de verre au-dessus du vide, maintenant un grand classique. Mais on trouve tout aussi bien des attractions recréant un petit monde égyptien, gelé, à vapeur, automobile classique ou hollywoodien, en cire, géant, spatial, ou encore ayant trait aux Beatles, au basket, aux machines à bonbons, aux cavernes de l’âge du feu dans lesquelles on déguste des fondues, etc. La liste semble infinie et évolue chaque année, de vieilles façades décrépites en cours de rénovation en témoignent. Les activités extérieures étant malheureusement exclues en raison d’un temps froid et continuellement pluvieux, nous nous sommes rabattus sur un musée et une chocolaterie. Le premier, le « monde de la vapeur » nous avait attiré par sa façade d’où une locomotive à vapeur semble tombée du 1er étage, malheureusement il était fermé. Nous avons eu davantage de succès avec la chocolaterie, surtout avec la dégustation !

Retrouvailles

Voici plusieurs jours que le beau temps nous faisait défaut, alors nous quittons prématurément les collines de Gramado et Canela pour rejoindre le littoral. Bien nous en a pris car, si le vent reste bien présent, le soleil est de retour et c’est bien appréciable. Comme en Uruguay, nous nous garons assez facilement près des plages, le seul problème étant de trouver une rue qui ne soit pas trop circulante. Maintenant, nous sommes en basse saison, et en période d’été austral (décembre à février) cela doit être plus compliqué. Nous allons continuer pendant quelque temps de longer la côte du Brésil qui compte tout de même 7 491 km (à peu près 2 fois et demi celles de la France métropolitaine). Si nous sommes loin du record pour la longueur du littoral – le Canada est très loin devant avec plus de 200 000 km – le Brésil détient le record mondial de la plage la plus longue avec 254 km de sable ininterrompu. Dans l’état du Rio Grande do Sul justement.

Nuit en montagne

Approchant en fin d’après-midi la ville de Gravatal, de nouveau dans l’intérieur du pays, nous cherchons un endroit pour passer la nuit. Ni les options proposées par nos applications ni ce que nous avons pu repérer ne nous conviennent, toutes proches de l’animation de la ville et d’autres véhicules. Il fait encore jour, nous avons donc un peu de temps, alors nous nous engageons sur un petit chemin de terre bien tassée qui grimpe vers les collines. Après plusieurs kilomètres, aucun dégagement à peu près plat n’est visible. Nous repérons à un croisement un panneau « Igreja de Sao Geraldo ». Cela vaut la peine de tenter l’aventure, les églises possédant souvent un petit parking. A voir si en montagne c’est pareil. Le second chemin est plus étroit, plus orniéré et parfois moins bien tassé, ce qui m’oblige à utiliser la fonction Traction+ de Roberto, qui sur sol glissant, transfère le couple à la roue motrice qui adhère le mieux. Ça fonctionne plutôt bien et nous finissons par arriver au pied de cette petite église en bois. La seule place disponible est devant le bâtiment adjacent, peut-être un presbytère. Il est fermé, alors nous nous y installons. Nous passerons une nuit au grand calme et nous réveillerons le lendemain au-dessus d’une belle mer de nuages qui envahit la vallée. Rien que pour ça, cela valait le coup de grimper !

Une rencontre d’exception

« Quand vous serez du côté de Florianópolis, prévenez-moi » nous avait dit Elisa, l’une des amies d’Achille et Jordanne, notre fils et notre belle-fille. Brésilienne de naissance, Elisa tenait à ce que nous rencontrions ses parents, habitant Sao Bonifacio, une charmante petite bourgade dans l’intérieur des terres. Alors nous y sommes allés et avons vécu un excellent moment avec Cintia et Jose Carlos, un couple adorable qui nous a transmis d’emblée sa bonne humeur et le plaisir d’être venu habiter à la campagne trois ans auparavant. Converser n’a pas été des plus facile, notre niveau de Portugais en étant au stade de grands débutants, mais en intégrant des efforts de prononciation de la part de nos interlocuteurs avec un joyeux mélange d’Anglais, de Français, d’Espagnol et de Google Traduction, nous sommes parvenus à nous comprendre pour l’essentiel et passer un bon moment ensemble. Nous espérons vivement les revoir lorsqu’ils viendront prochainement en France voir Elisa et son mari Antoine.

En arrivant à Sao Bonifacio, nous avons quitté le Rio Grande do Sul pour l’état de Santa Catarina, du nom de la grande île reliée au continent par la ville de Florianópolis. Ce sera notre prochaine étape. Nous nous y retrouverons très bientôt !