The Bridge, en vrai

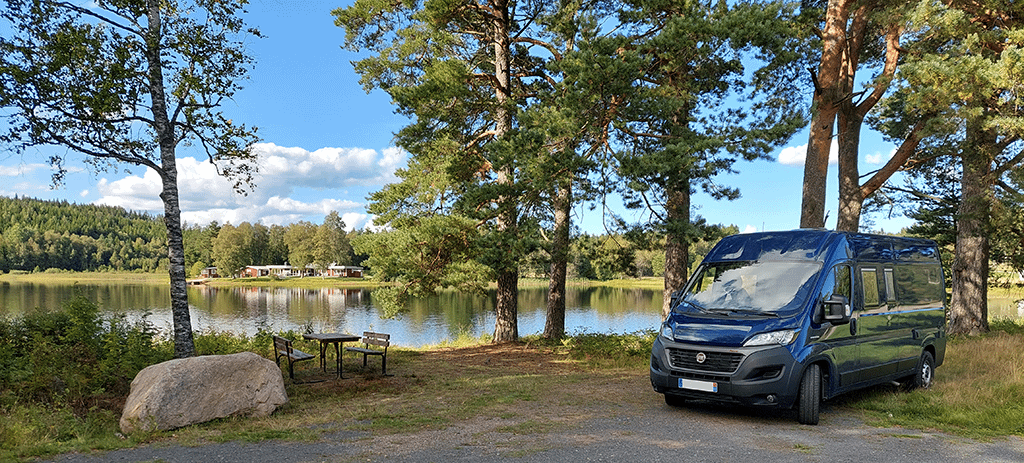

Nous voici depuis quelques jours en Suède. Pour ce faire, nous avons pris le pont-tunnel de l’Øresund qui en 14 Km relie Copenhague à Malmö. Depuis le Danemark, on commence par descendre dans un tunnel et parcourir près de 4 Km sous la mer, avant de faire surface sur une île artificielle. Vient ensuite le pont, un magnifique pont à haubans de 8 Km de long, puis le péage, un peu plus de 60 € tout de même, ça fait cher du kilomètre. Nous nous consolons en apprenant qu’à 1 cm près (Roberto fait 5,99m de long) nous aurions payé le double !

Nous avons préparé cette traversée en regardant la série suédo-danoise The Bridge, dont l’intrigue policière se déroule autour du pont. Du coup la traversée avait une toute autre saveur. Côté Malmö, nous avons aussi admiré la célèbre tour torsadée devant laquelle loge l’actrice principale pendant la série.

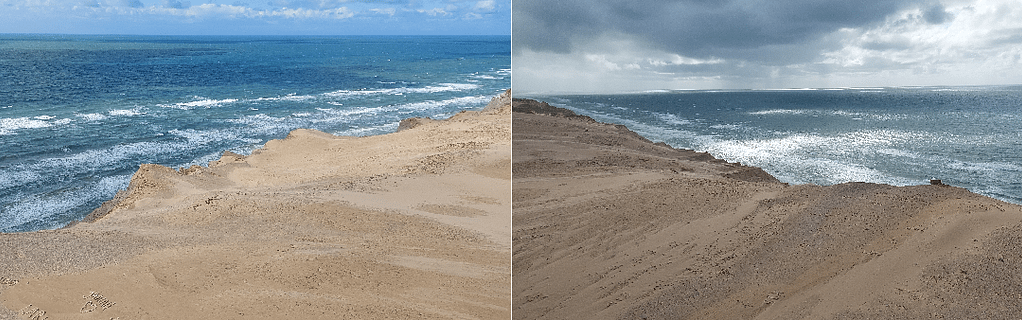

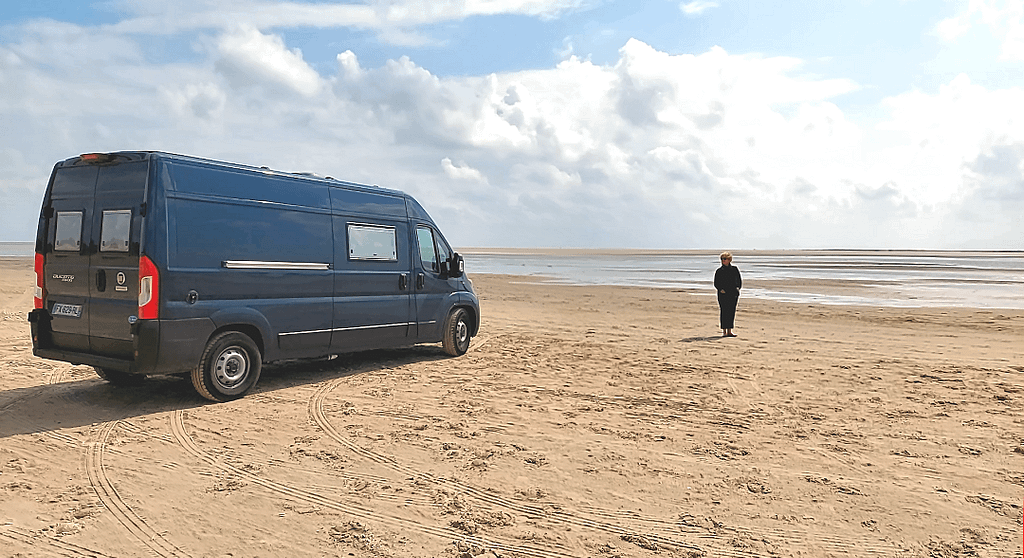

Des plages blanches de monde

Quand c’est noir de monde, vous voyez bien ce que c’est. Eh bien là c’est tout simplement l’inverse. La météo n’est pas particulièrement clémente depuis notre arrivée en Suède, le ciel est gris les ¾ du temps, le crachin est régulièrement entrecoupé d’averses, et les températures tournent autour de 15°C, paraissant bien moins sous le vent soutenu. Du coup les plages sont désertes et d’apparence très sauvages, les nombreux petits parkings dans la forêt proche du littoral ne sont guère plus fréquentés. Il faut dire aussi que, malgré des campings semblant bien remplis le long de notre route, les vacances d’été sont quasiment terminées pour les suédois. Tant mieux pour nous !

Mégalithes méga-mystérieux

Les 59 menhirs du site d’Ale, tout au sud du pays, installées lors de la période Viking mais découvertes plus tard interrogent encore les archéologues. Disposées en losange, comme autour des tombes vikings, elles pouvaient être interprétées comme sépultures, mais aucun reste de ce type n’a été retrouvé. Monument en l’honneur d’un roi, lieu de rassemblement, tentative de communication avec l’au-delà ou encore calendrier solaire géant, tout est possible. Encore du boulot pour les futurs Indiana Jones, tout n’a pas encore été découvert, loin de là.

Absolue était mon ignorance

En terme de vodka en tout cas, car je pensais initialement que cette boisson alcoolisée était exclusivement russe. La case manquante de mon cerveau est à présent comblée depuis que nous sommes passés devant la maison-mère de la Vodka Absolut, produite à Ǻhus en Suède depuis 1879. Nous sommes arrivés trop tard pour la dégust.. euh la visite, qui de toutes façons faute d’attendre 3 jours aurait été en suédois, et c’est bien dommage car cette vodka se différencie apparemment des autres par un certain nombre de critères de qualité. Pour en savoir plus, notamment ce qui est gardé pour les hommes et ce qui est jeté aux cochons, lire ici.

Les moulins de Öland de Suède

De la ville de Kalmar qui échappera aujourd’hui à tout jeu de mots, nous avons rejoint par un pont pas trop loin l’île de Öland, dans le sud-est suédois. Son climat censé cumuler douceur et soleil attire parait-il les foules, mais nous n’avons vu ni les uns ni les autres. Pas même la famille royale qui y vient en villégiature l’été. Par contre nous avons aimé nous perdre au milieu des champs bordés de murets de pierres sèches bien taillées parsemés de moulins à vent. 350 pour une île de 1300 Km², c’est mieux que les Pays-Bas.

My name is Bond, Gunnar Bond

Bien que l’auteur de la saga 007 soit anglais, Gunnar Schäfer un suédois s’est passionné depuis le plus jeune âge pour l’œuvre de Ian Fleming et son célèbre héros. Pas par hasard, mais parce que comme lui son père était agent secret et a mystérieusement disparu alors que Gunnar n’avait que 2 ans. Après avoir vu son premier James Bond à l’âge de 8 ans, il commence très vite à collectionner tout ce qui touche à la saga et finit par ouvrir un muséum en lieu et place de son garage automobile. On y trouve outre les gadgets habituels un nombre impressionnant de véhicules, objets volants ou embarcations ayant servi aux différents tournages, bien mis en valeur avec à côté la projection de la scène de film correspondante. Le garage héberge tout de même quatre voitures de prestige (la Lotus de l’Espion qui m’aimait, l’Aston Martin de Casino Royale 2006, la Jaguar de Casino Royale 1967 et la BMW 1200 de Demain ne meurt jamais), la moto BMW de Demain ne meurt jamais, le long-tail-boat de L’homme au pistolet d’or, la célèbre gondole sur coussin d’air qui a traversé la place St Marc dans Moonraker, le scooter des neiges de Meurs un autre jour, le rickshaw d’Octopussy, l’autogyre de On ne vit que 2 fois, le Cessna 172 utilisé dans Goldeneye et Permis de tuer, et enfin l’hydroglisseur de Vivre et laisser mourir que notre passionné a essayé dans son jardin le jour où il l’a reçu, vidéos à l’appui. Il ne manque guère que le téléphérique autrichien sur lequel s’accrochait Daniel Craig et peut-être encore la navette spatiale pilotée par Roger Moore, ce doit être juste par manque de place.

Le musée ne manque pas de rappeler que si aucun réalisateur ou aucun agent 007 n’a été suédois, 4 James Bond Girls sont originaires du pays. Leurs robes et bikinis sont bien sûr exposées. En fin de visite, on peut s’offrir un verre dans le bar du musée, champagne Bollinger ou Martini dry pour rester dans le ton bien sûr.

Gunnar Schäfer a poussé l’intégration jusqu’au bout, appelant Ian Fleming « Papa Fleming », réussissant à faire immatriculer ses voitures « JB 007 », « OO7 JB » etc. tout comme à obtenir des numéros de téléphone fixe ou portable se terminant par 007. Il a même en 2007 réussi à obtenir de la justice suédoise d’être renommé « James Bond Gunnar Schäfer ». Nous avons donc eu le plaisir de discuter avec James Bond, ça valait le déplacement.

C’est l’heure de se mettre au verre

Le Sjælland, cette région du sud-est de la Suède, est réputée de longue date pour son artisanat du verre. Nous avons visité la verrerie la plus ancienne du pays et toujours en activité depuis 1742, celle de Kosta Boda. Elle produit aussi bien des objets du quotidien (nombreuses boutiques très achalandées aux alentours) que des créations artistiques de toute beauté dont vous trouverez quelques échantillons ci-après.

Au fait c’est un suédois émigré aux Etats-Unis qui a créé le design de la célèbre bouteille en verre de Coca-Cola, gagnant ainsi un concours organisé par la firme en 1915. La Suède n’en est pas peu fière. Les critères étaient que, alors que la boisson était contenue dans des bouteilles banales, elle devienne typiquement reconnaissable, même les yeux fermés. Malgré l’ère du plastique, les bouteilles de Coca en verre restent bien présentes sur le marché, et viennent récemment d’être restylées (on ne sait pas si c’est par un Suédois). En Suède, toutes les bouteilles sont consignées, même celles en plastique. D’ailleurs les bouteilles de coca dans ce pays sont en plastique 100% recyclé depuis 2020.

De mon côté, j’ai participé dans le musée à un concours de design de mozaïque de verre. Je suis très confiant dans mes chances de gagner.

La petite ville aux allumettes

La cité de Jöngköping est le centre du monde lorsque l’on parle d’allumettes. D’abord parce que c’est là qu’est née la première fabrique d’allumettes dites « de sûreté » en 1848. L’invention elle-même datait de 1805 mais n’avait pas été développée car il fallait pour allumer l’objet le tremper dans une solution d’amiante et d’acide sulfurique, autant dire que les gens ne trouvaient pas ça très pratique et même plutôt dangereux. Les premières allumettes inflammables par friction arrivèrent à partir de 1826, mais ne connurent pas non plus le succès tant les défauts étaient rédhibitoires : taille imprévisible de la flamme, tendance explosive, odeur forte, conservation en boîte hermétique, et surtout risque graves pour la santé des utilisateurs et surtout des fabricants (nécrose phosphorique souvent mortelle). En 1844, un suédois dénommé Gustaf Erik Pasch résolut le problème en inventant des allumettes qui ne s’enflammaient qu’au contact d’une bande située le long de la boîte et non plus sur une façade de mur ou dans une poche de pantalon. Et c’est en 1848 que ses copains les frères Lundström construisirent à Jöngköping leur première fabrique. Le bâtiment était tout en bois et la production fut vite déplacée dans un nouveau bâtiment en briques, moins inflammables. Quand on fabrique des allumettes, cela s’impose. Cela dit, la maison initiale est toujours là et sert aujourd’hui de musée, tandis que la fabrique, qui n’a cessé de se développer jusqu’à la fin du siècle suivant, n’a souffert d’aucun incendie mémorable. La maison mère assurait d’ailleurs le service d’incendie pour toute la ville. La production d’abord manuelle s’est peu à peu industrialisée, un magnat de la finance s’en est mêlé et la ville a été à un moment au cœur de la production de 70% du marché mondial d’allumettes. Mais après la seconde guerre mondiale la production a fait long feu, peut-être handicapée par l’arrivée du briquet de poche ou de l’allumage piezo-électrique. Il nous reste l’histoire, les méthodes de fabrication et les machines, bien exposés dans le musée.

Allez, c’est le moment de reprendre la route pour d’autres découvertes. A très bientôt !