Un joli parcours depuis la dernière publication qui nous a amenés du point le plus austral de notre parcours italien jusqu’à la région des grands lacs. Nous avons découvert des merveilles, pas tant dans les paysages un peu ternis par l’hiver qu’au coeur des villes et d’édifices religieux ou encore dans des musées. Sienne, Florence, San Gimignano, Bologne, Milan, Modène, Côme nous ont comblés. J’espère que vous aussi serez conquis.

Nous en étions là…

10 mois où ?

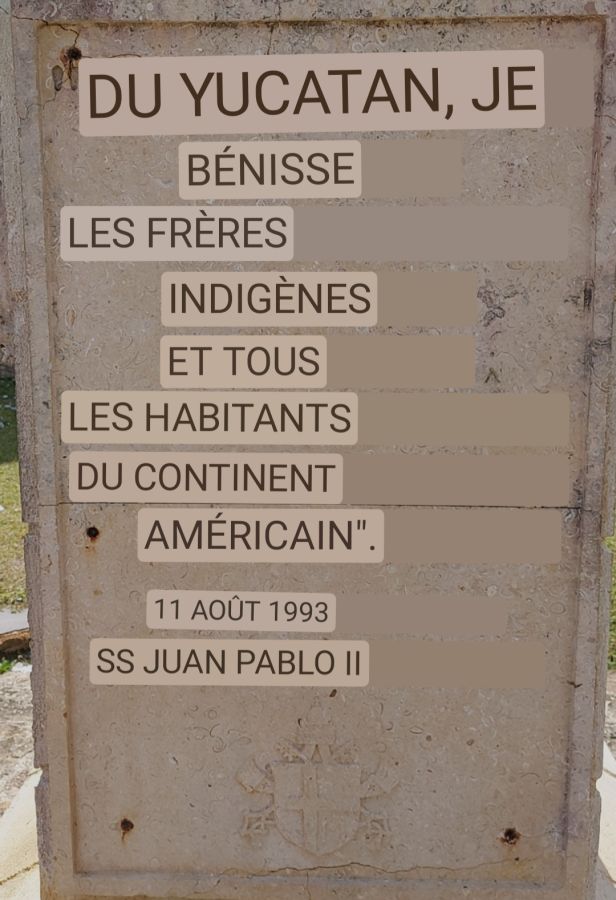

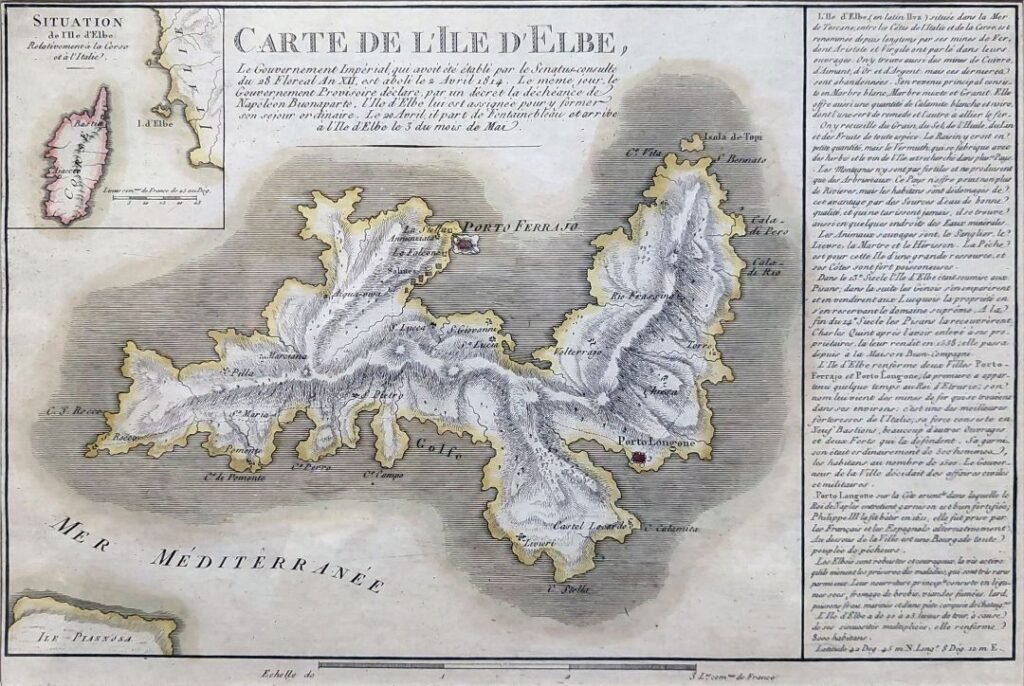

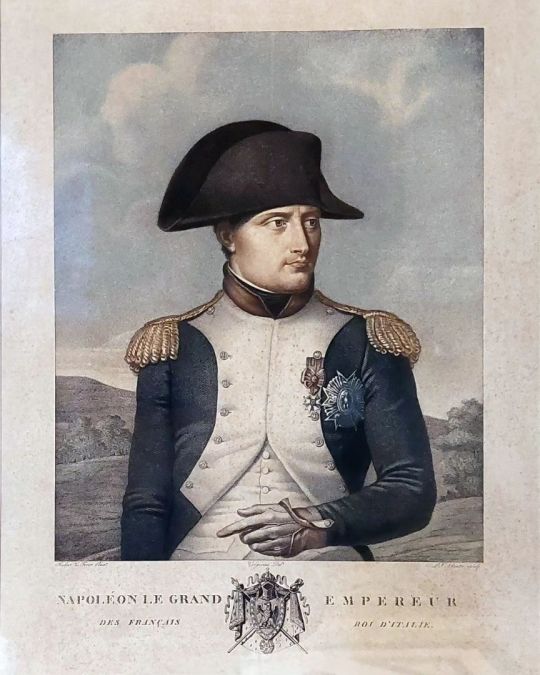

Après sa première abdication en 1814, Napoléon fut contraint à s’exiler. On lui donna le choix entre Corfou et Elbe. Comme il n’avait pas envie d’aller se faire voir chez les Grecs, il choisit la seconde, peut-être aussi pour la ressemblance avec sa Corse natale.

Curieusement, alors qu’il avait annexé de force l’Italie, il fut plutôt bien reçu par les habitants qui y voyaient là une manière de se faire connaître. Imaginez que Napoléon ait séjourné à Saint-Paterne Racan, vous auriez entendu parler de Saint-Paterne-Racan, alors que là, non.

En arrivant là-bas, dans ce qui était devenu son royaume, il entreprit d’emblée de grands travaux pour moderniser l’île, notamment construire des routes et un hôpital (ben oui, pour les accidentés de la route, tiens) Les taxes et les impôts grimpèrent d’un coup et la sympathie des habitants descendit d’autant. Ils auraient bien bloqué les routes, mais elles n’étaient pas encore finies. Le temps que tout ça se mette en place et qu’ils constituent des stocks de lisier-à-projeter, Napoléon s’était déjà fait la malle puisqu’il ne resta dans l’île que 10 mois.

Il eut tout de même le temps d’acheter 2 maisons, que nous avons visitées. La résidence d’été est la plus spectaculaire, affichant un peu partout les symboles de l’Empereur, comme le N, l’aigle ou l’abeille. On y trouve bien sûr les pièces à vivre et du beau mobilier, ainsi que de nombreux tableaux. (suite au prochain épisode)

Tour de l’île

L’île d’Elbe fait 28 km sur 19 et possède un relief assez tourmenté. Roberto s’est fait plaisir en parcourant les petites routes parfois très étroites ou en corniche qui en font le tour. Au gré des criques et des arêtes montagneuses, on découvre de jolis petits villages, hébergeant qui un port de pêche qui une plage et quelques hôtels à taille humaine. La végétation est dominée par les pins parasols et les cactus raquettes, rappelant la Corse à ceux qui y sont allés (ses côtes sont à moins de 50 km de là). Nous sommes passés devant un étonnant télécages (comment appeler autrement cette sorte de télécabine utilisant un genre de cages à oiseaux pour transporter les gens) que nous aurions bien essayé s’il n’était pas fermé. Enfin, le climat est doux, tempéré par la mer Tyrrhénienne. Il a l’air de faire bon vivre ici. Napoléon aurait mieux fait d’y rester au lieu d’aller faire le malin à Waterloo. (suite au prochain épisode)

La fuite organisée

Le départ de l’Empereur était un peu expliqué dans la seconde résidence de Napoléon, que nous avons visitée à Portoferraio. C’est de là qu’il dirigeait son île, accompagné d’une cour de fidèles, et soutenu dans la logistique (euphémisme pour parler des bals, banquets et autres teufs) par sa sœur Pauline. Comme dans la résidence d’été, on y trouve du mobilier d’époque, de nombreux livres ramenés de France, et l’on admire la décoration à l’italienne où tout du sol au plafond est en trompe-l’œil.

Loin de l’évasion sophistiquée de Franck Morris à Alcatraz, le départ de Napoléon était tout de même réfléchi. Il profita du départ de son surveillant anglais, parti rejoindre sa maîtresse à Livourne et des réparations d’un navire de 18 mètres qui s’était échoué dans la rade de Portoferraio la capitale de l’île. Il réarma le navire de canons et de vivres, fit grimper à bord une armée réduite (sic) de 673 hommes et quitta les lieux un soir, acclamé par la population et après avoir serré la main du maire… 3 jours après, il abordait à côté de Cannes et filait à la capitale pour reprendre le pouvoir. Pour un CDD de 100 jours comme chacun sait.

Sienne de vie

Je ne connaissais jusqu’ici de Sienne que la couleur de terre figurant sur mes tubes de gouache au collège ou au lycée, sans d’ailleurs me poser la question de l’origine à cette époque. Il faut dire que les cours de dessin ne m’ont jamais intéressé. Ça ne doit pas être génétique parce que mon frère cadet a fait toute sa carrière comme prof de dessin ! Toujours est-il que nous voilà rendus à Sienne, en Toscane, et que la couleur de la terre récemment labourée dans les champs est effectivement d’une belle couleur marron. Cela dit, il parait qu’aujourd’hui on utilise davantage des oxydes de fer synthétiques qui ont à peu près la même couleur. Ça permet d’éviter de piquer de la terre aux agriculteurs, ils ont assez de problèmes comme ça.

C’est donc plutôt la ville que nous allons visiter. Encore une cité médiévale très haut perchée et piétonnisée. La forte pente des ruelles pourrait être dissuasive, aussi la municipalité met-elle à disposition des touristes et des habitants des escalators en chaînes afin qu’ils puissent parvenir au sommet. Il y a aussi pas mal de défibrillateurs au cas où…

Le point fort de la visite, loin devant tout le reste, est la superbe cathédrale, dont on découvre d’abord la façade de marbre principalement blanc qui éclate au soleil de ce début d’après-midi. D’allure plutôt plane, elle est ornée d’une multitude de sculptures très détaillées sur les angles et autour des portes. Il faut se déplacer sur le côté pour apercevoir le grand campanile noir et blanc et le dôme qui surplombe la nef. A l’intérieur, l’émerveillement se poursuit : grandes colonnes noires et blanches, mosaïques de marbre au sol, grandes fresques murales sur les parois. La bibliothèque en est totalement revêtue, des murs au plafond. Vraiment du beau boulot. Éclipsant les autres attraits proposés par la ville.

Dis-moi qui a la plus grosse…

Oui, San Gimignano est encore une cité médiévale haut perchée et piétonnisée comme la précédente. Mais chacune à sa particularité qui fait qu’on s’y arrête. Là, ce sont les tours qui dominent, 13 sur les 75 d’origine, provenant de cette époque du XIè – XIIème siècle ou les notables construisaient des tours au-dessus de leur palais, voulant montrer chacun aux autres qu’ils avaient la plus grosse. Orgueil mal placé ne profite jamais, la peste et la crise économique du siècle suivant ont fait partir beaucoup d’habitants, vers le cimetière pour les uns et vers la riche Florence voisine pour les autres. Quand on se balade dans les rues étroites de la petite ville, on se demande bien comment on avait pu faire tenir 62 tours supplémentaires. En tout cas, le caractère médiéval est bien conservé et pas trop perverti par le tourisme.

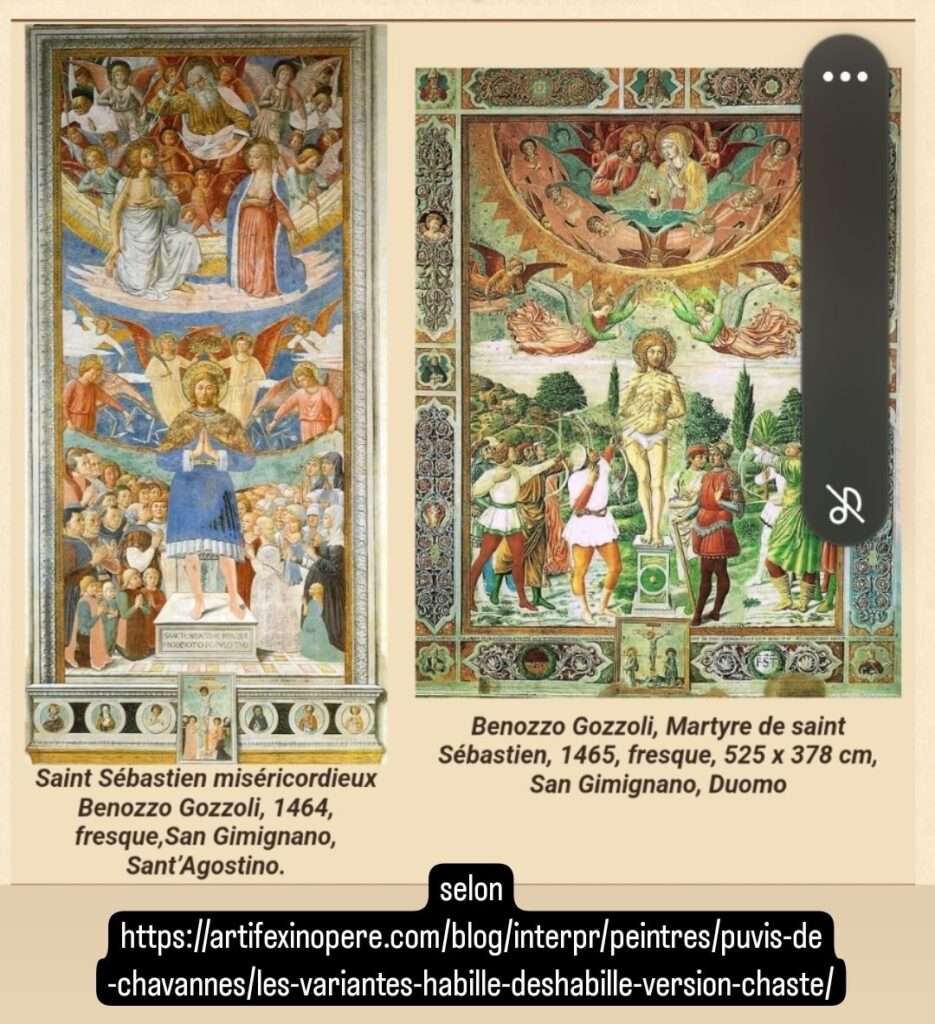

Cachez ce Saint…

Un autre point d’intérêt à San Gimignano est l’église Santo Agostino, ou plutôt ses fresques bien mises en valeur par une grande luminosité qui fait souvent défaut dans nombre d’édifices religieux. Et dans le détail, notre guide papier pointe une curiosité : sur le tableau appelé « Saint Sébastien miséricordieux », au-dessus du Saint en question la Vierge Marie a les seins nus, ce qui est assez rare dans les images liturgiques. Et le plus étonnant parait-il (le second lieu était fermé), dans la cathédrale de San Gimignano figure un autre tableau réalisé par le même artiste, Benozzo Gozzoli, un an plus tard où cette fois c’est Saint Sébastien qui est (presque) nu. La raison est que cette fois il joue le rôle de martyr pour implorer Dieu de protéger les hommes de l’épidémie de peste qui est en cours (1465).

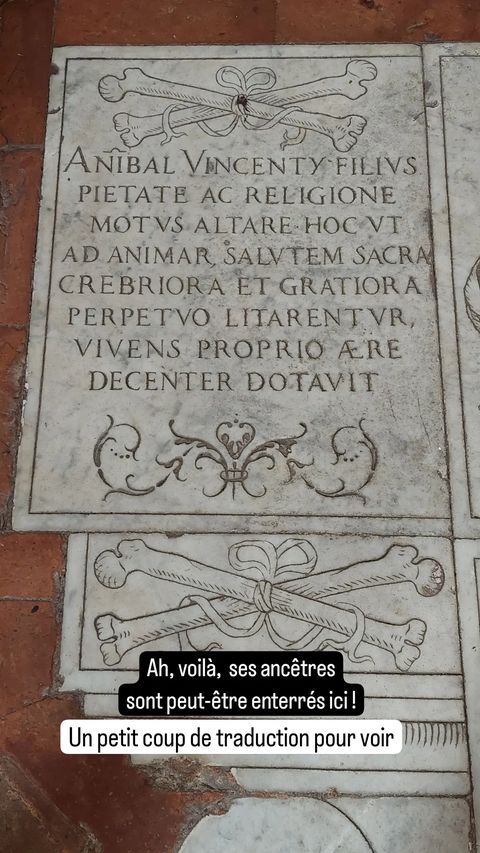

Canem fabula

Fierté

Bellissima Firenza

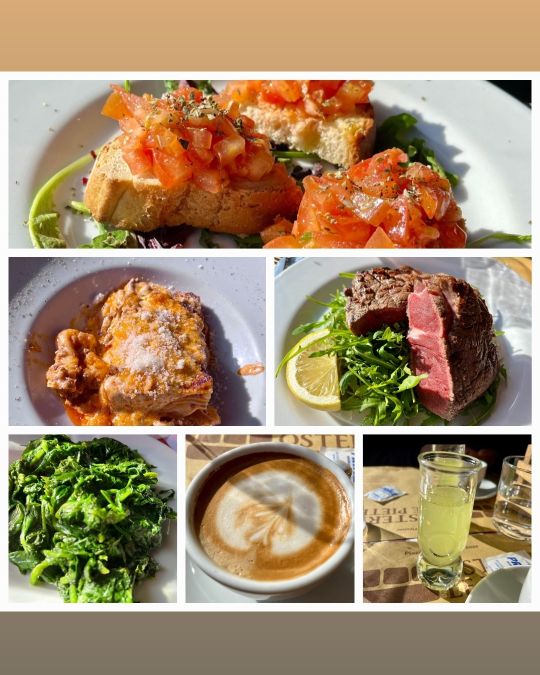

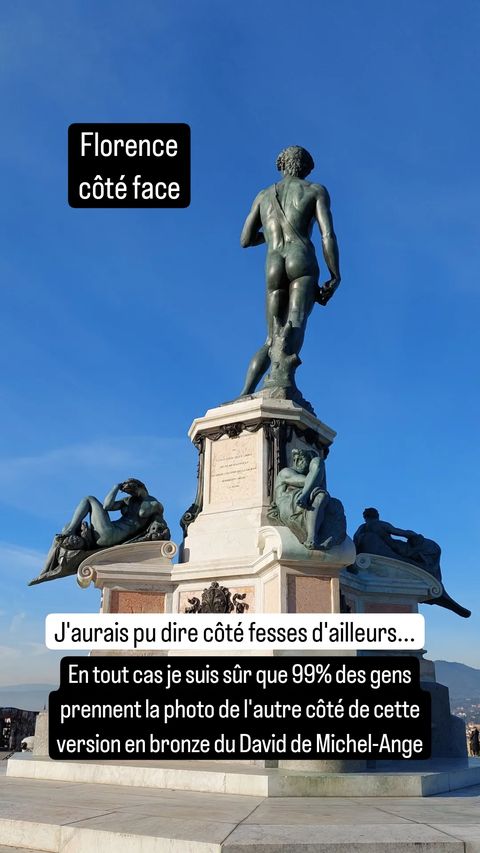

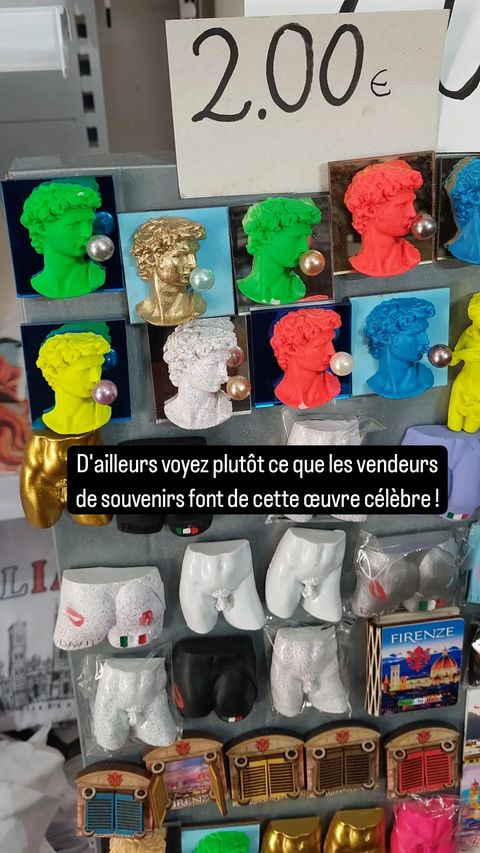

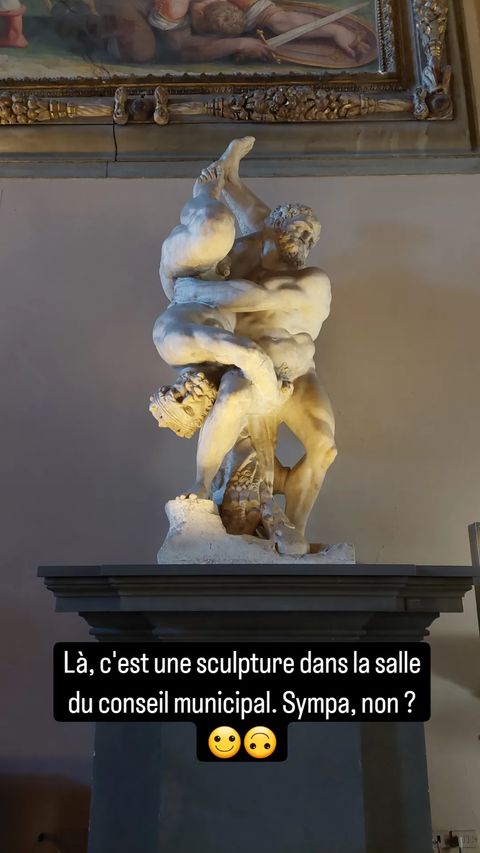

En se baladant au cœur de Florence, on a l’impression d’être dans une œuvre d’art. Les façades des immeubles et surtout des palais ont un style mi-médiéval mi-renaissance, affichant volontiers des statues dans de petites niches, tandis que les édifices publics comme religieux sont couverts de fresques sur leurs murs comme sur leurs plafonds. Comme nous l’avons déjà constaté ailleurs dans le pays, plus l’aspect extérieur des bâtiments est richement décoré, plus l’intérieur est sobre et réciproquement. Ainsi, l’immense et merveilleuse cathédrale toute de marbres polychromes vêtue est presque vide à l’intérieur. Au contraire, le Palazzo Vecchio, assez sobre à l’extérieur, est presque totalement couvert de fresques sur plusieurs étages à l’intérieur. Nous verrons bien sûr quelques incontournables, comme le Ponte Vecchio, la Galerie des Offices, où l’un des David de Michel-Ange sur la place du même nom offrant un panorama sur toute la ville. Nous dégusterons quelques spécialités locales dans une petite osteria (auberge) du quartier historique. Pour éviter de perdre du temps dans les embouteillages, nous avons trouvé un petit parking tranquille au nord de Florence et pris le tramway 2 jours de suite pour gagner le centre. Florence mérite sans doute un séjour plus long, mais nous avons un long chemin devant nous.

Florence côté face

Jeu d’arcades et tours en péril

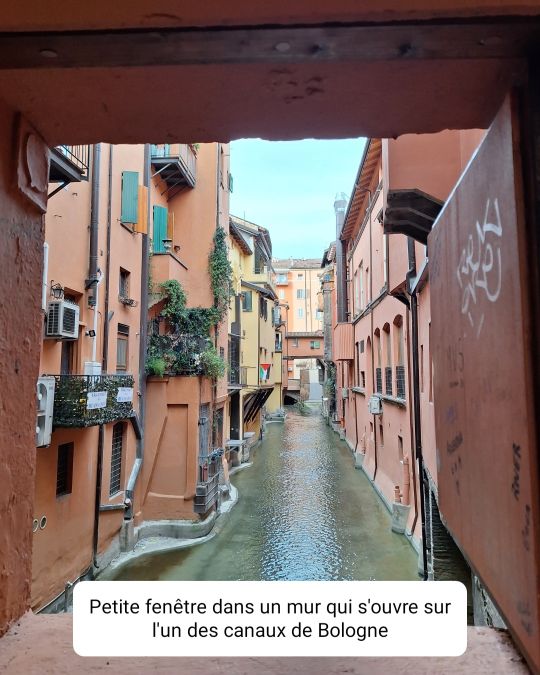

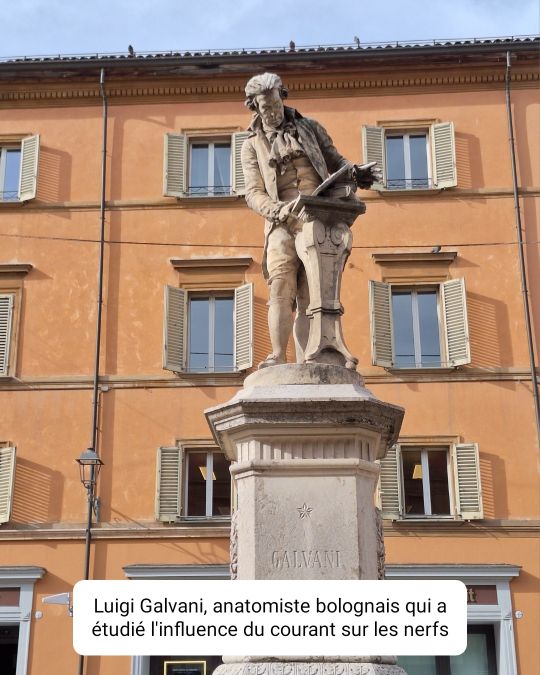

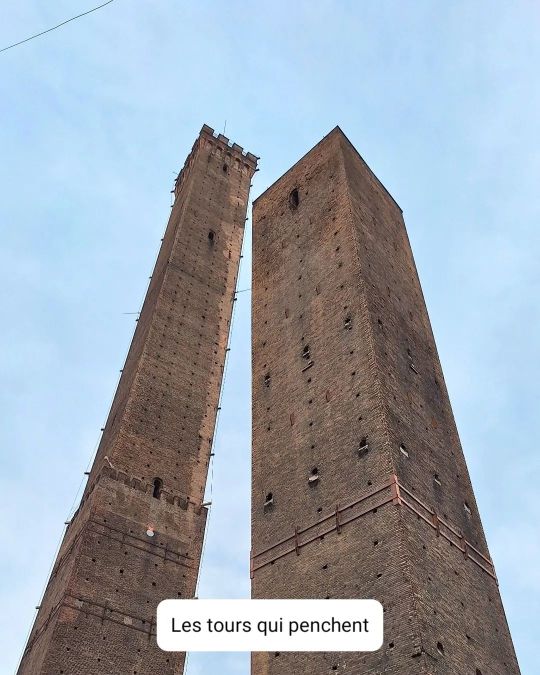

Nous quittons Florence et la Toscane pour Bologne, une jolie ville de la région d’Émilie-Romagne. Belle harmonie de façades aux dominantes ocres, grand centre historique aux rues presque entièrement bordées d’arcades, population jeune grâce à son université renommée de longue date, palais et églises richement décorés : la ville n’a pas grand-chose à envier à Florence. Ni à Pise d’ailleurs, grâce à ses deux tours qui penchent méchamment. Certes l’inclinaison de la plus penchée (3,8°) est plus faible que celle de Pise (5,6°) mais, à l’inverse de cette dernière, elle continue de s’aggraver au point que les abords immédiats du site sont fermés depuis cet automne.

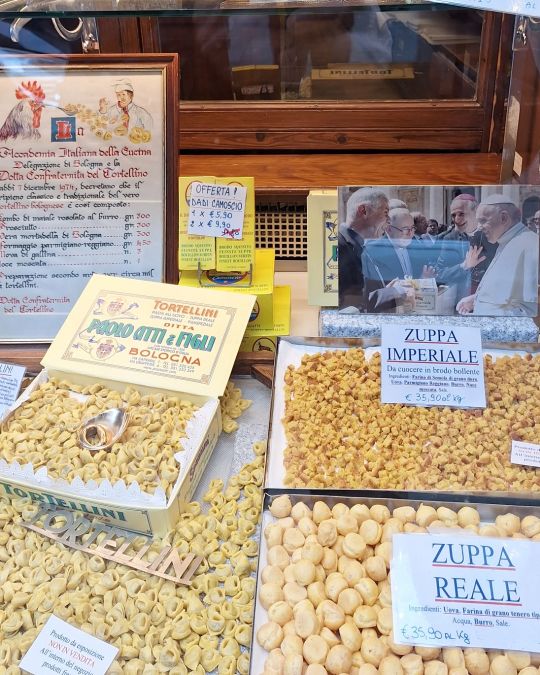

Le mythe des spaghettis bolognaise

Levons tout de suite un mythe, la grande spécialité culinaire de la ville n’est pas les spaghettis bolognaise. Je n’en ai trouvé sur aucun menu et il paraît que ça viendrait des américains, ce qui ne m’étonne pas. La sauce bolognaise par contre existe bien. Elle est la base des lasagnes (dire lasagnes bolognaises est un pléonasme) et peut aussi traditionnellement accompagner des tagliatelles. A Bologne, nous avons vu aussi fabriquer un autre mets local, les tortellinis, sortes de raviolis savamment tordus. En cherchant d’autres plats typiques sur un site internet, je tombe d’abord sur un étrange message : « ce site héberge des cookies »… Non non ! les cookies ne sont pas bolognais ! Trève de plaisanterie, j’apprends que la mortadelle, la soupe anglaise (un dessert fait d’un biscuit cuiller trempé dans une liqueur à la cannelle et aux clous de girofle, auquel on adjoint crème pâtissière et chocolat noir) et le gâteau de riz sont aussi des spécialités de Bologne.

La vengeance du sculpteur

Sur la Plazza Maggiore de Bologne trône une statue de Neptune dont l’histoire mérite d’être contée : Elle fut commandée au XVIème siècle par le pape Pie IV au sculpteur Giambologna. Jugeant que l’artiste avait un peu exagéré la taille des organes génitaux, le pape lui ordonna de les rendre plus modestes. Le sculpteur fut bien obligé de s’exécuter mais trouva le moyen de se venger. En effet, lorsque l’on se place à l’arrière droit de la statue, le bras de Neptune brandi à l’horizontale lui redonne une belle virilité !

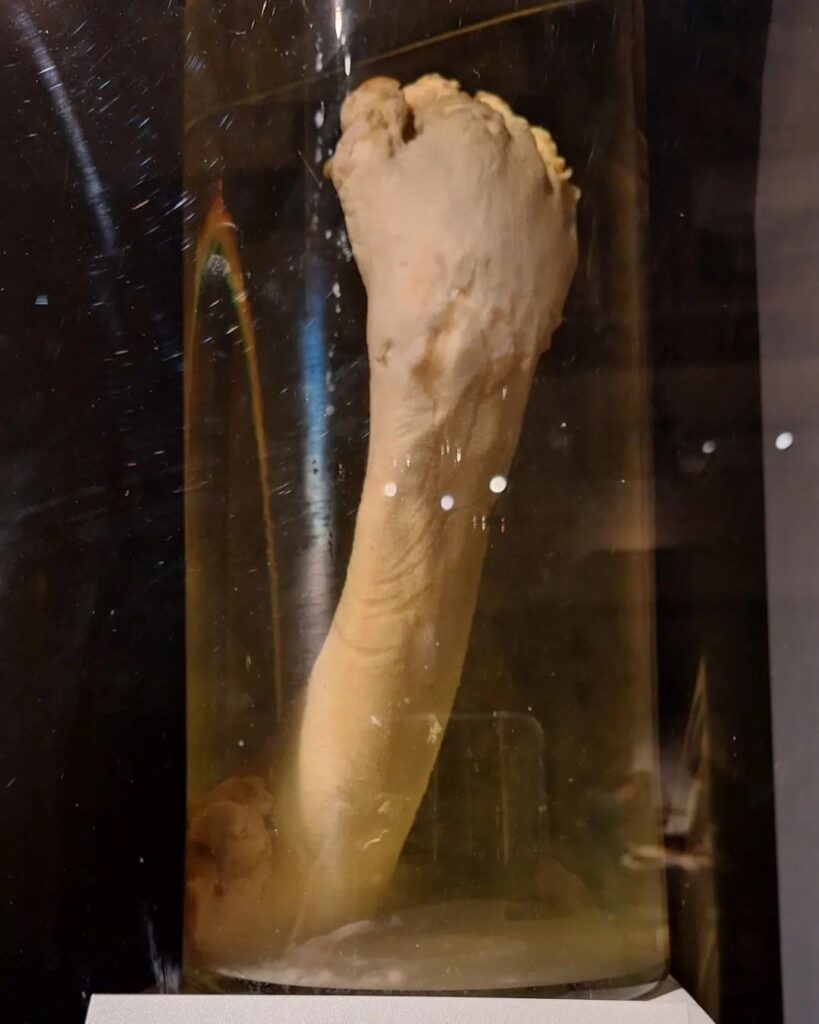

Ma nuit au musée

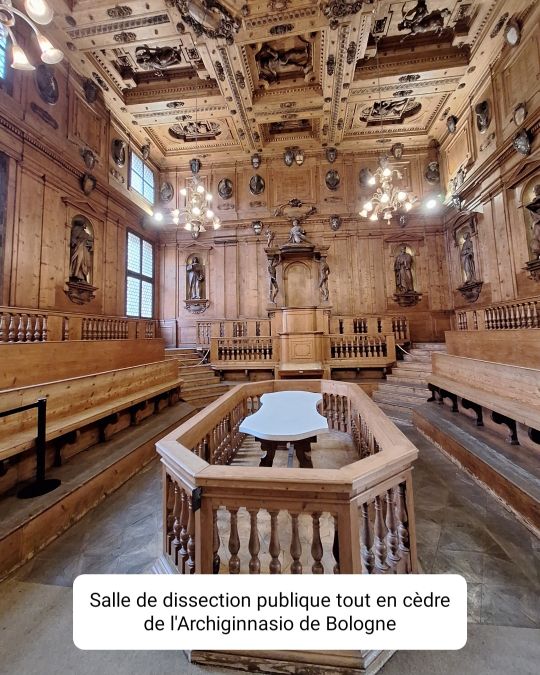

Certes, il ne faisait pas réellement nuit, mais après une belle matinée ensoleillée, le ciel s’était bien obscurci l’après-midi et nous nous sommes consolés en entrant visiter un musée un peu spécial dans la vieille université de sciences de la ville. Dans des locaux très sombres accompagné de sons bizarres (je dirais des baleines un peu enrouées pour vous donner une idée) nous longeons des vitrines dont le contenu semble avoir été choisi pour être dérangeant : animaux chimériques ou bicéphales, parties effrayantes d’animaux comme cet intestin d’éléphant ou cette tête toute tordue avec des dents de requin. La pièce suivante est consacrée aux humains, squelettes plus ou moins couverts de muscles comme on peut en voir dans les salles d’anatomie, mais toujours mis en scène : avec une faux, avec des yeux brillants, etc. On y trouve aussi dans un bocal de formol l’avant-bras d’un moniteur d’anatomie accidentellement tranché, selon les dires de l’étiquette, lors d’une séance de dissection. A côté, une tête en cire avec un œil exorbité est censée avoir un intérêt pédagogique, que l’on retrouve d’ailleurs un peu plus loin avec tous les muscles autour de l’œil épinglés sur une planche comme on le ferait pour des insectes. Dans une autre vitrine, une femme pose devant un crâne ouvert le cerveau apparent, avec cette légende : « Auto-portrait »… Il s’agit bien d’une scientifique réputée de l’université ! Last but not least, on découvre dans la dernière salle des dizaines d’utérus en poterie montrant l’évolution des bébés à tous les stades de la grossesse, que celle-ci soit normale, gémellaire ou pathologique, ainsi que les différentes interventions manuelles ou instrumentales pour se sortir des situations difficiles. J’ai adoré, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour tout public !

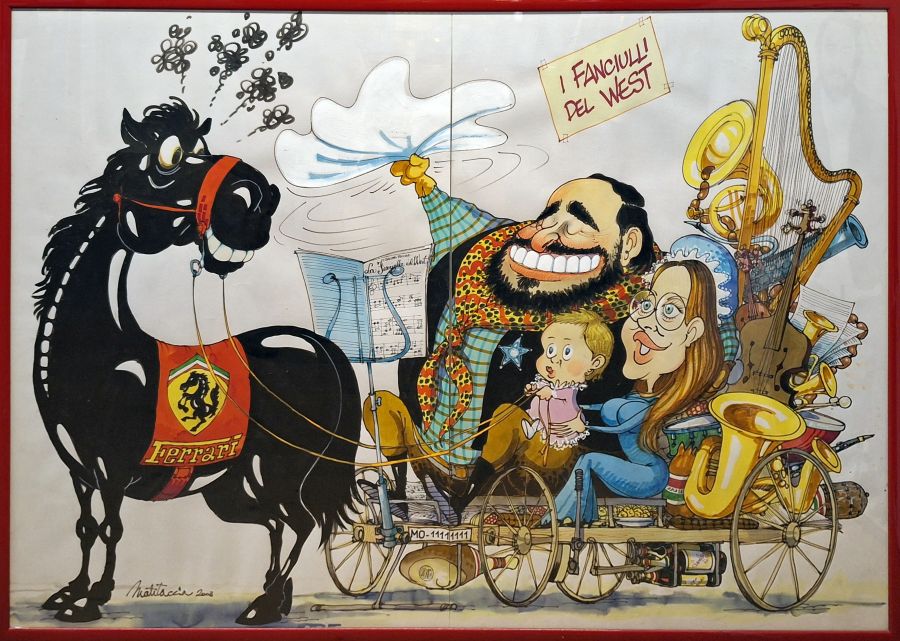

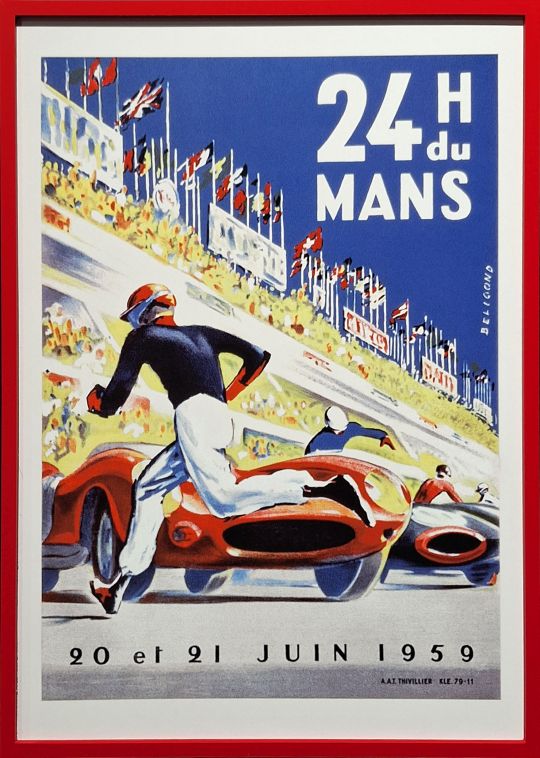

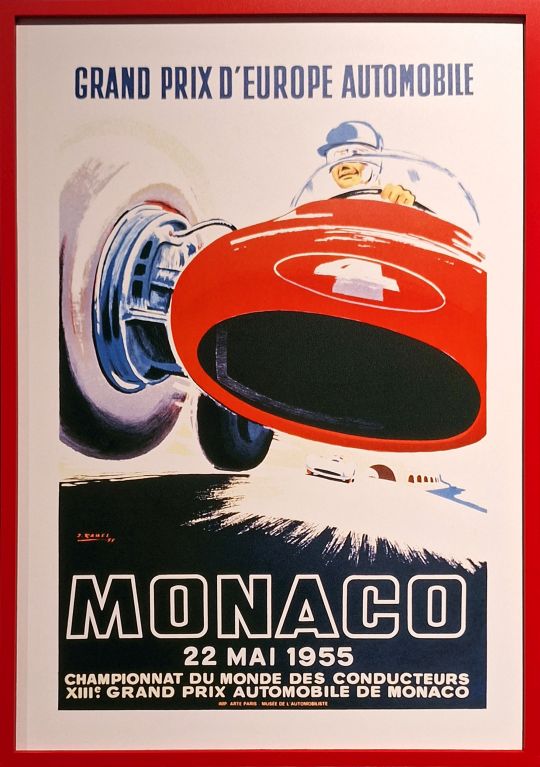

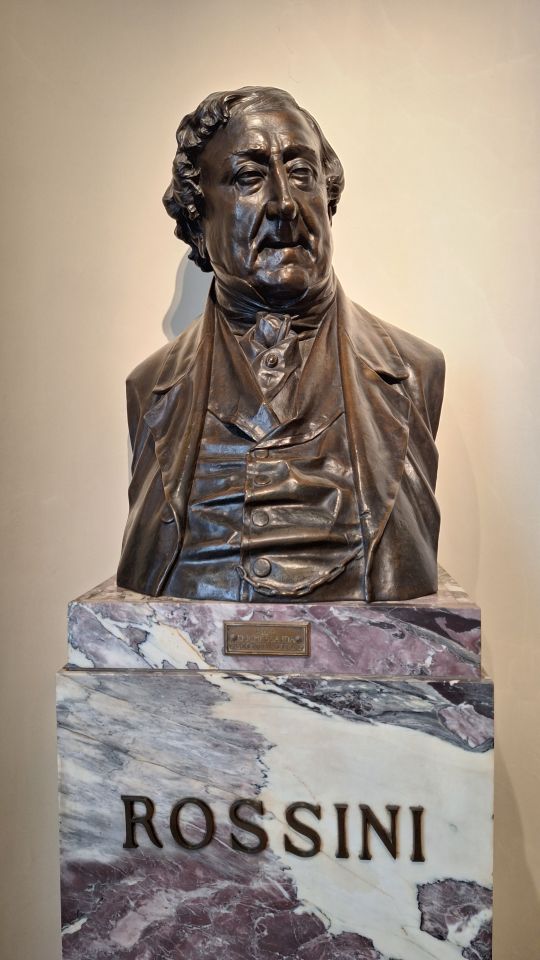

Les ténors de Modène

Tous deux sont originaires de la ville mais ont choisi d’habiter en périphérie, tous deux ont travaillé le moteur de leur carrière, en cherchant à marier au mieux la puissance et la souplesse, tout en développant leurs gammes. Tous deux étaient passionnés de chevaux, l’un comme cavalier et comme organisateur de courses d’obstacles, l’autre en fondant une écurie de course, et tous deux ont accumulé les grands prix. Et tous deux bien sûr aimaient les belles italiennes. Vous avez reconnu Luciano Pavarotti et Enzo Ferrari, dont nous avons visité la maison pour le premier, pleine d’émotion et de souvenirs, et l’exposition-musée pour le second, riche de l’histoire peu commune de l’entreprise et de modèles magnifiques.

I have a dream

J’ai deux Milan

Alors, Claudie et le fan de Michel Sardou que je suis, comme le titre l’indique, avons visité Milan en 6 heures chrono. D’abord parce que nous étions un dimanche et que tout n’était pas forcément ouvert. Et puis parce que nous voulions sortir avant le lundi matin de la ZTL, alias Zone à Trafic Limité, qui, à l’image de nos ZFE limite l’accès des véhicules au centre-ville. Le problème est que les limites sont aussi floues que leurs caméras sont redoutables pour flasher les contrevenants ? Beaucoup de touristes s’en plaignent, bien que l’envoi de la contravention en France ne serait pas aussi systématique que pour les excès de vitesse. En tout cas nous n’avons pas voulu prendre de risque. Et puis nous avons voulu fuir la foule dense qui se pressait dans le quartier historique.

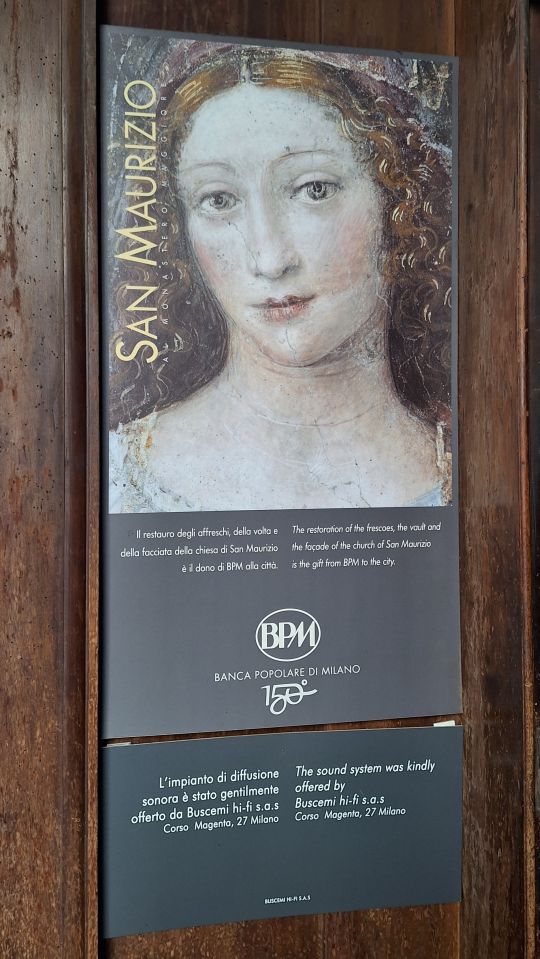

Cela dit, nous avons vu des édifices magnifiques, comme la cathédrale plus jolie en extérieur qu’en intérieur mais dont on peut accéder aux toits, l’église San Maurizio, dont le béton austère de la façade cache, à l’inverse de la cathédrale, un intérieur merveilleux presque totalement couvert de fresques de qualité. Nous avons traversé le célèbre passage Victor Emmanuel, couvert d’immenses verrières. Nous avons visité le musée de la tout aussi célèbre Scala de Milan. Et une bonne partie de la zone historique en marchant une dizaine de kilomètres. L’attraction la plus célèbre, la Cène originale de Léonard de Vinci, n’était visible que sur rendez-vous, avec 3 semaines de délai… Tant pis !

Sauvées de Napoléon

Lorsque l’Empereur de Français envahit l’Italie, bouffeur de curé qu’il était, il fit dégrader nombre d’ouvrages religieux, bâtiments comme œuvres d’art. Parmi ceux-ci, deux ont réchappé à l’Empereur d’une façon singulière.

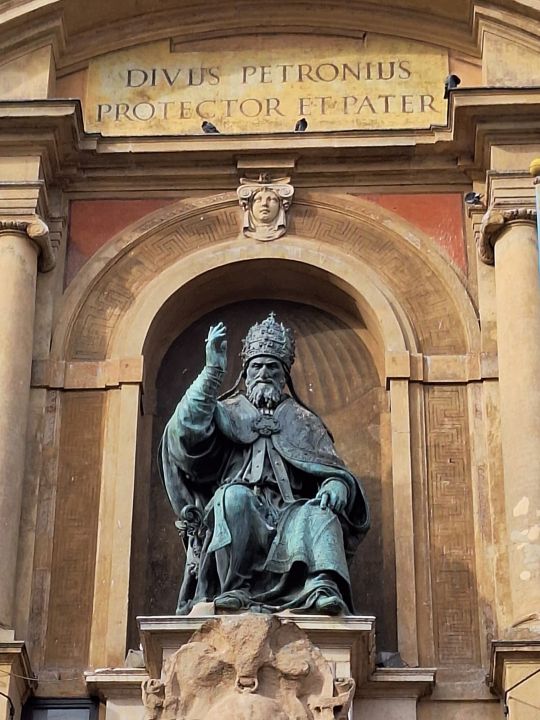

La statue du pape Grégoire XIII sur le palais municipal de Bologne, trônant là depuis deux siècles, fut déguisée en Saint-Pétrone, le saint patron de la ville, qui attirerait moins l’attention qu’un pape. On lui rajouta une mitre et une crosse en bronze, et on inscrivit au-dessus pour parfaire le stratagème la mention « Divus Petronius Protector et Pater » (Saint-Pétrone Protecteur et Père). La statue du pape échappa ainsi à la fonte et à la transformation en boulets de canon. Aujourd’hui les attributs du Saint ont été retirés mais la mention relative à Saint-Petrone est toujours là. On ne sait jamais.

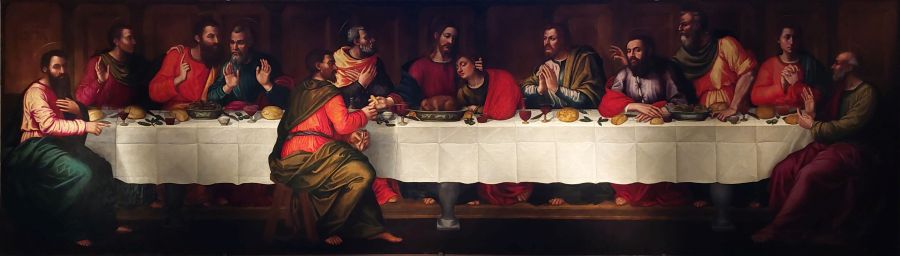

La Cène de Plautilla Nelli à Florence fut une tout autre histoire. D’abord parce qu’il s’agit de la première Cène peinte par une femme, une religieuse qu’on avait trouvé douée dans ce domaine et à qui l’on avait demandé de peindre une Cène sur un mur du réfectoire de son couvent, à l’instar de la célèbre version de Léonard de Vinci. Mais elle n’avait toujours peint que des tableaux sur toile et ne se sentait pas de réaliser une fresque. Alors elle composa son œuvre à l’huile sur une grande toile et l’accrocha au mur du réfectoire, au côté de fresques classiques. Quand deux siècles et demi plus tard Napoléon ordonna la démolition de son couvent, toutes les fresques furent perdues, mais la toile put être sauvegardée puis restaurée pour être aujourd’hui exposée au public. Ouf !

Côme ci Côme ça

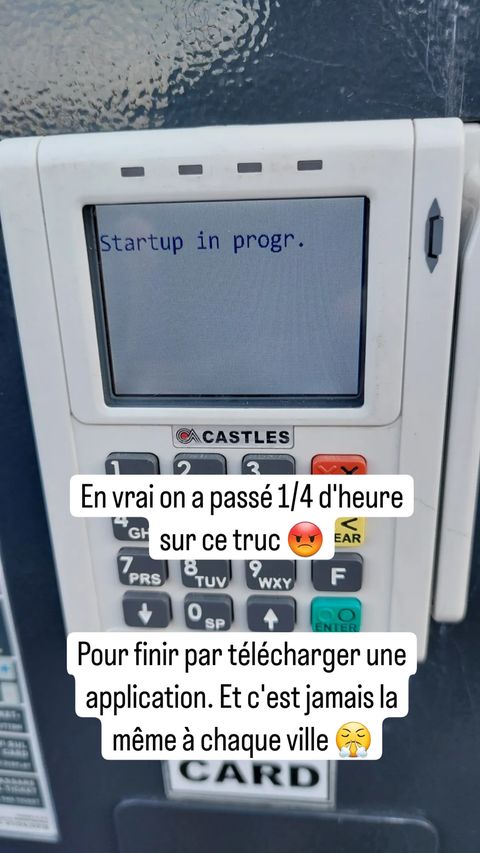

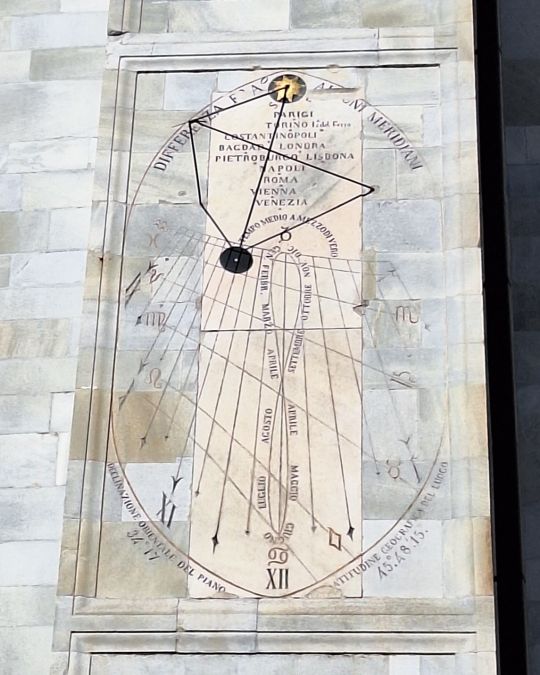

C’est bien la première fois que ça nous arrive en presque 3 ans de voyage : nous avons failli abandonner la visite d’une ville faute de pouvoir y stationner. Après presque une heure à tourner en rond, nous avions renoncé et décidé de poursuivre jusqu’à la ville suivante quand une place de parking s’est soudain libérée sur notre route. Ce qui nous a permis d’apprécier la jolie ville de Côme, au pied du lac éponyme, et de grimper sur les hauteurs grâce à un funiculaire. Le petit temple au bord du lac et le phare tout en haut sont dédiés à Volta, inventeur de la pile électrique et honoré par l’utilisation de son nom comme unité internationale de tension. Autant dire que les Comasques sont fiers de cet enfant du pays !

Surprise

Faisant le tri parmi mes photos, j’allais jeter le cliché ci-dessous quand soudain…

… mon attention a été attirée par quelque chose de bizarre :

Mais oui, il y avait bien une baleine sur ma photo, créée fortuitement* par la superposition exacte d’un candélabre, d’un arbre taillé en cylindre et d’un cyprès qui dessinaient respectivement la tête, la bouche, le corps et la nageoire caudale de l’animal ! Comme quoi faites toujours gaffe avant de supprimer vos photos.

* certes j’aurais pu vous dire que c’était totalement calculé, mais il faut être honnête de temps en temps !

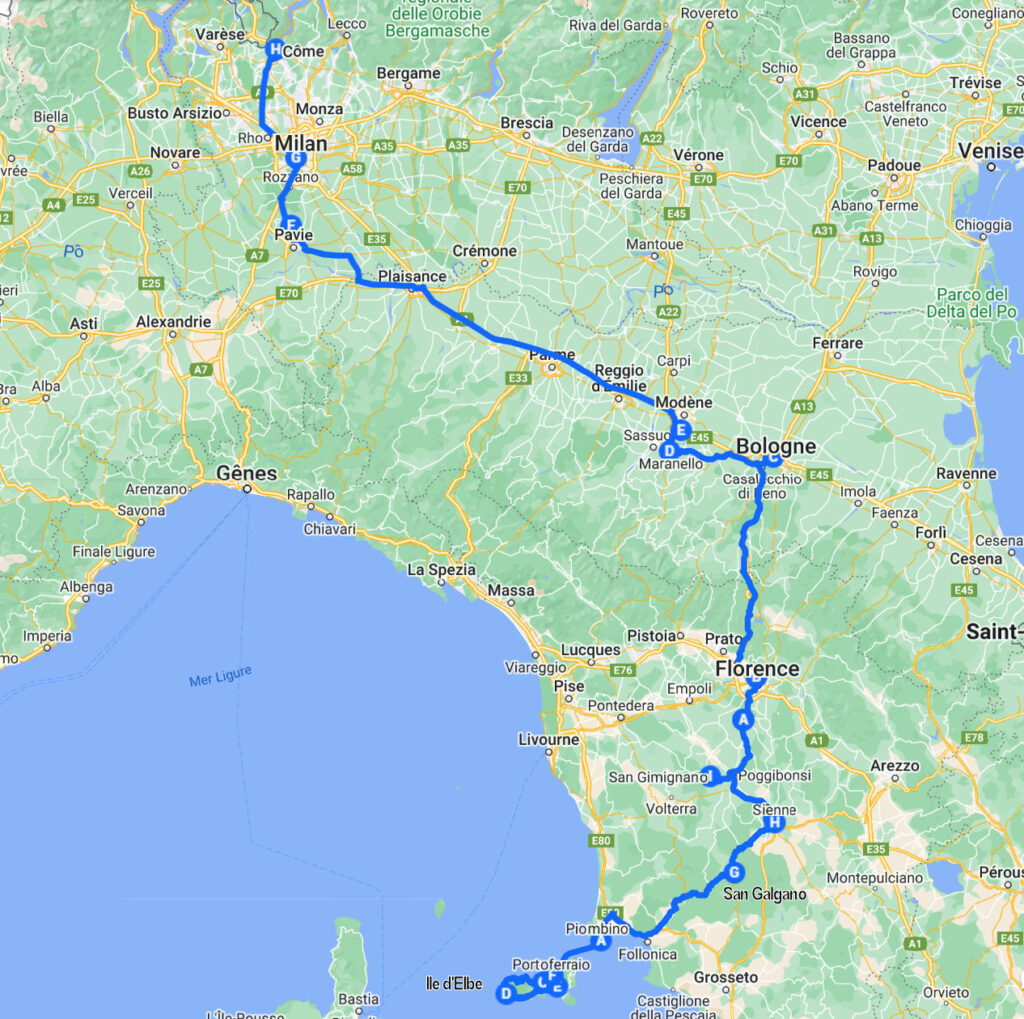

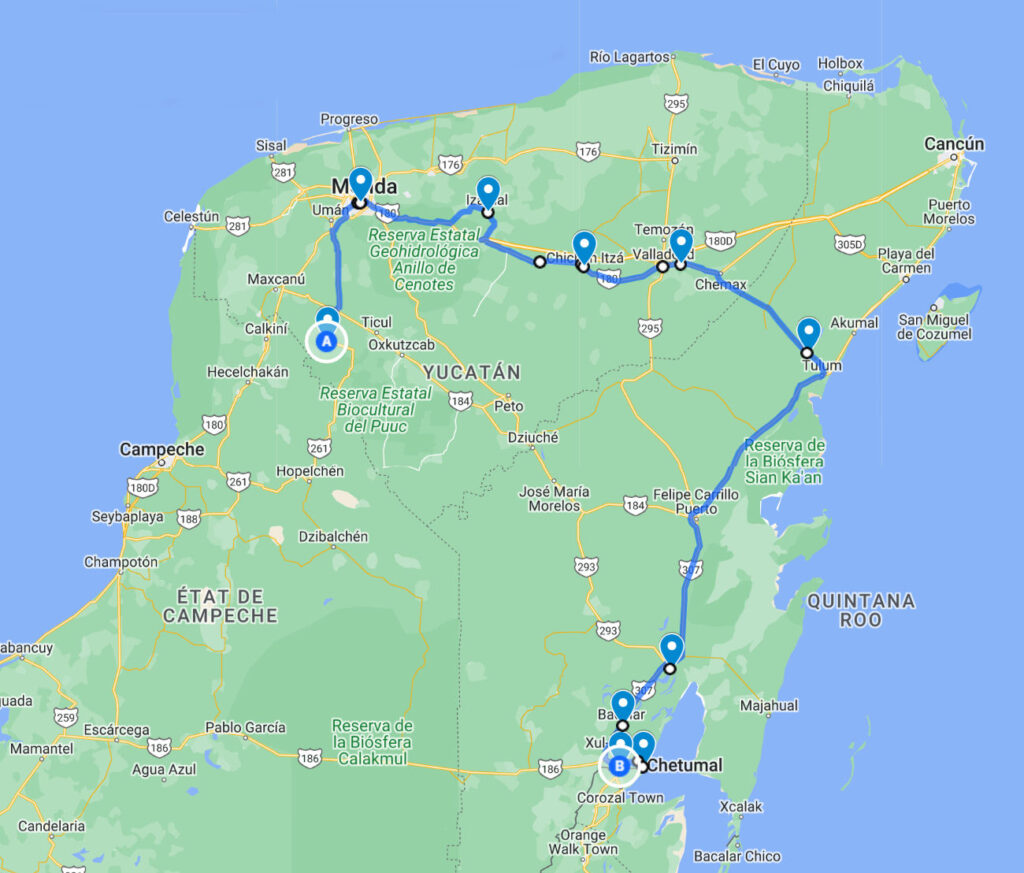

C’est avec cette heureuse superposition que se termine cet article. Nous allons poursuivre la route vers l’Est en direction de Trieste, ville qui clôturera notre périple italien avant de passer en Croatie. Ci-dessous pour les amateurs de cartes le parcours suivi dans cet article. A très bientôt !