Entre la sortie d’hibernation de Roberto et les petites routes du Portugal, entre une partie de la famille et des amis, notre mois d’Août a été bien occupé. Le rythme des publications s’en est ressenti, mais le blog aussi avait besoin de vacances, que voulez-vous !

Le grand retour

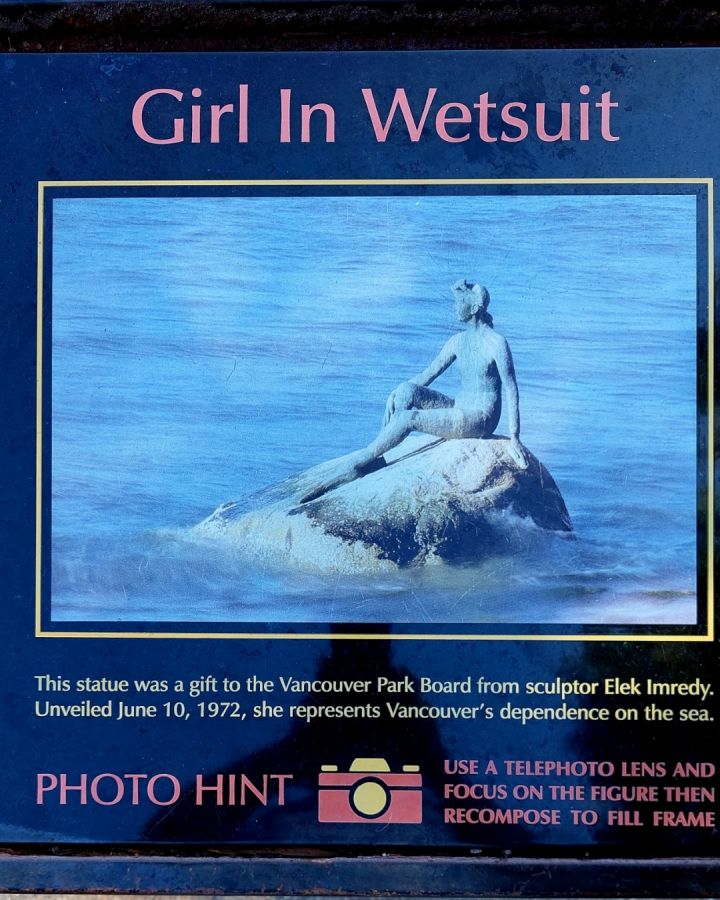

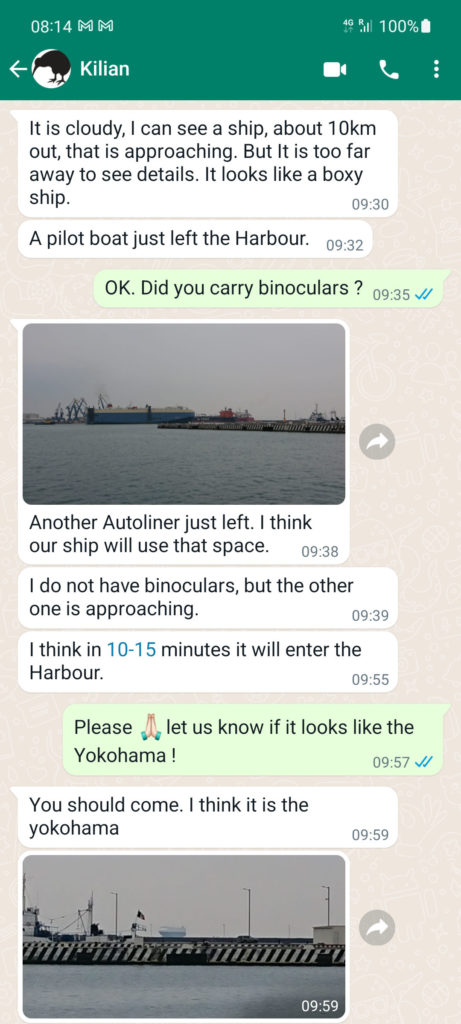

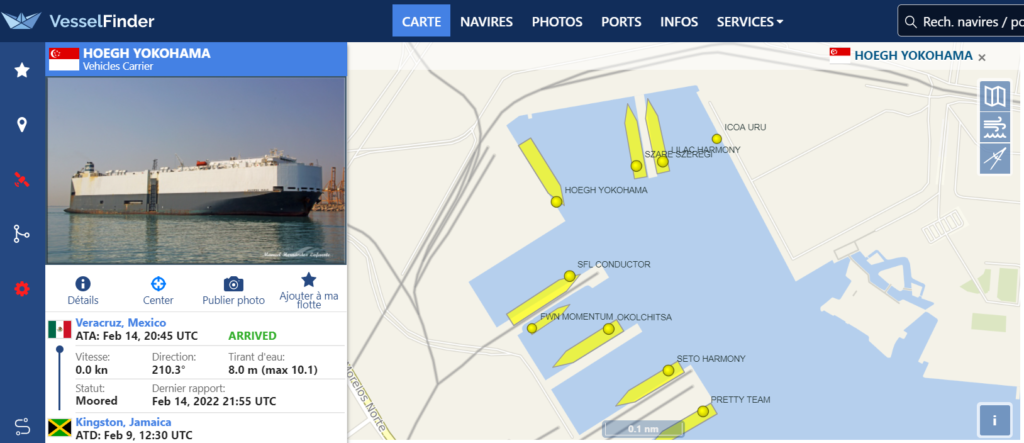

Nous sommes au 4ème jour de l’arrivée du Titus dans le port de Zeebrugge, un vendredi, et, sans nouvelles de notre intermédiaire, nous envisageons de passer un week-end supplémentaire sur place puisqu’aucune livraison ne se fait les samedis et dimanches. Mais le mail tant attendu arrive enfin : Roberto est prêt à être réceptionné à l’adresse qui nous est indiquée. Cela dit, notre intermédiaire nous demande la date à laquelle nous souhaitons y aller, afin qu’il puisse prévenir la compagnie maritime de notre arrivée, et cela 24h à l’avance. Ce qui signifie pour nous une réception pas avant lundi. Inenvisageable ! Nous contactons directement la compagnie qui, elle, nous donne le feu vert. En toute allégresse, nous remballons nos affaires et quittons notre logement pour nous rendre à Zeebrugge à 15 km de là. Aux bureaux de Wallenius Wilhelmsen (la compagnie), nous signons quelques papiers et attendons qu’on aille nous chercher Roberto.

Et puis, le grand moment arrive enfin, nous voyons Roberto franchir la porte de la zone sécurisée du port et venir se garer juste devant nous. L’employé nous remet les clefs avec un grand sourire, nous souhaitant bon voyage. Voici maintenant venu le temps de l’inspection. Notre véhicule a-t-il été visité, dévalisé, voire vandalisé pendant ce voyage ? Nous entrons avec un brin d’inquiétude. Mais nous sommes vite rassurés : tout a l’air intact, tel que nous l’avions laissé. Les placards sont rangés, les petites cachettes où j’avais dissimulé quelques outils sont toujours occupées. Nous poussons un soupir de soulagement et nous installons à bord. Nous sortons avec joie des installations portuaires et reprenons la route. Un vrai moment de bonheur !

Cap Sud-Ouest

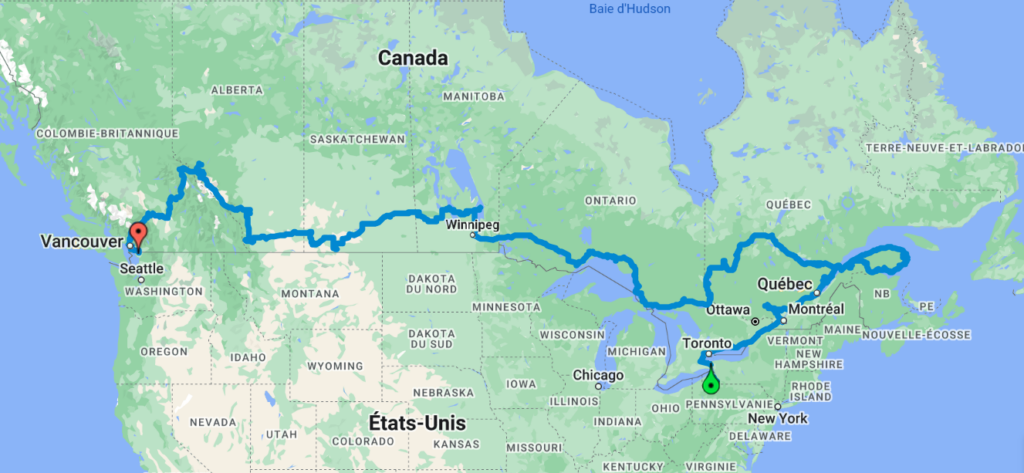

Il n’est pas question de reprendre notre tour du monde de suite, nous allons pendant quelques mois retrouver nos familles et amis quelque peu délaissés avant de reprendre le large. Mais ce que nous reprenons à 100%, c’est notre vie nomade qui nous a beaucoup manqué pendant ces deux derniers mois. Plaisir de rouler, de s’arrêter au moment choisi, de bivouaquer chaque jour dans un site différent et tout simplement de vivre dans notre petite maison sur roues. Nos premières étapes sont plus familiales que touristiques et les publications sur le blog se sont raréfiés d’autant. Lui aussi a droit à quelques congés !

Mais nous voilà repartis vers le Sud-Ouest avec deux étapes consacrées prioritairement à deux de nos enfants, à Agen puis St Jean de Luz.

Bidart, vous avez dit Bidart ?

C’est dans cette commune située entre St-Jean-de-Luz et Biarritz que l’on découvre en suivant le sentier du littoral l’étrange Château d’Ilbarritz au sommet d’une petite colline. Il fut construit entre 1895 et 1897 dans le but principal d’abriter le plus grand orgue privé jamais conçu. Un coup de folie ou de génie du Baron Albert de l’Espée qui venait d’acheter le terrain.

L’aventure ne dura que 4 ans, et en 1903 le château fut revendu et l’orgue déménagea à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre où l’on peut encore le voir aujourd’hui. Le château connut une histoire mouvementée, transformé tour à tour en sanatorium, hôpital de guerre, casino, garnison allemande, hôtel Relais et Châteaux avant d’être classé en 1990 pour ne pas finir en centre de thalassothérapie. Sauf que l’argent manque et la lente dégradation se poursuit. Une âme charitable pour le sauver ?

A propos d’orgue, saviez-vous que lorsqu’on parle de « grandes orgues » il ne s’agit que d’un seul instrument alors que les « grands orgues » en concernent plusieurs ? Bidart, non ?

Une faille de Google Traduction

Si vous demandez au célèbre traducteur en ligne la traduction en Espagnol du mot français « Auchan », en bon élève sur le caractère invariable des noms propres, il vous répondra « Auchan ». Mais c’est méconnaître l’origine du nom commercial de cette enseigne de supermarchés.

La marque Auchan provient du quartier des Hauts Champs de Roubaix, où a été ouvert le premier magasin de l’entreprise en 1961. Une fois franchie la frontière franco-ibérique comme nous venons de le faire, la marque se transforme en Alcampo, ce qui est tout simplement la traduction de « au champ » en Espagnol.

A l’intérieur, pas de grande particularité par rapport à l’enseigne française, si ce n’est l’imposant rayon de jambons entiers et l’agréable odeur qui va avec.

L’Espagne sans la foule

En plein cœur du mois d’Août, que le ciel soit gris ou bleu, la grande majorité des touristes se concentre sur les plages ou dans l’étroite zone maritime adjacente, celle où l’on a pied. Étrange communion estivale qui se retrouvera quelques jours ou semaines plus tard sur les routes du retour.

Autant vous dire que ce n’est pas la tasse de diesel de Roberto que de rouler pare-chocs contre pare-chocs, surtout après avoir traversé les grands espaces américains. Et quant à nous, les seules plages qui nous font rêver sont désertes ou presque, avec une eau au-delà de 26°C dans laquelle nagent quelques tortues et autres poissons multicolores.

Nous avons donc rapidement fui la zone côtière pour rejoindre des zones plus paisibles. Nous avons ainsi traversé de jolis petits villages aux maisons de pierres, des champs parsemés de moutons, des ponts étroits que frôlent les rétroviseurs de Roberto, des routes de montagne quasi désertes.

A quelques exceptions près, la masse touristique s’est évaporée comme par magie. Nous avions même les spots Park4night* pour nous seuls la nuit. Ça c’est un signe !

* Application sur smartphone où les adeptes de véhicules de loisirs partagent leurs bivouacs

Vitoria-Gasteiz et Bourges-Avaricum

Contrairement à Saint-Étienne ou Bruère-Allichamps, Vitoria-Gasteiz est un pléonasme, Gasteiz n’étant que le nom basque de Vitoria. C’est comme si on appelait notre capitale Paris-Lutèce ou ma ville natale Bourges-Avaricum, encore qu’il s’agisse pour ces deux-là du nom Romain.

Donc Vitoria-Gasteiz est la capitale du pays basque espagnol. Imaginez un centre médiéval entouré d’une zone un peu plus moderne puis d’une ceinture d’espaces verts. Une ville tranquille où il fait bon vivre, et où il fait bon se promener. Les dix mille pas enregistrés par le smartphone de Claudie nous ont permis d’apprécier une architecture assez typique d’Espagne comme ces fenêtres saillantes, ces grilles omniprésentes aux ouvertures comme aux clôtures, ces figures sculptées dans la pierre en façade, ces frontons d’églises munis de cloches, etc.

En tout cas une balade paisible en plein mois d’août sans la foule. Un peu comme à Paris-Lutèce j’imagine.

« Veille toujours au grain, sans attendre demain »

Dans l’un des premiers villages que nous rencontrons, après avoir franchi la frontière hispano-portugaise, nous découvrons un regroupement d’une cinquantaine d’édifices sur pilotis, tout en pierre et pour la plupart surmontés d’une croix.

Renseignement pris, il s’agit de greniers de stockage du maïs, remontant parfois au XVIIème siècle. Les pilotis en pierres protègent contre les rongeurs. Des fentes verticales sur les parois, en favorisant l’aération, protègent contre l’humidité. Les croix sur le toit protègent contre toute malédiction. Et le regroupement, en favorisant la surveillance, protège contre les voleurs.

Chaque famille du village possédait son grenier. Certains sont parait-il encore utilisés de nos jours.

Une belle découverte en tout cas, idéale pour notre premier contact avec le Portugal.

Le sanctuaire du Bon Jésus du Mont

Au sommet d’une colline près de la ville de Braga, toujours au Portugal, trône une église de style néoclassique datant du XVIIIème siècle. Jusque-là rien d’exceptionnel, mais le site est classé au patrimoine mondial par l’UNESCO. On l’atteint soit par un funiculaire, fonctionnant depuis 1882 et utilisant un système particulier de contre-poids d’eau, soit par les 577 marches d’un escalier avec 17 paliers, débutant par un chemin de croix avant de se poursuivre par le majestueux escalier des cinq sens. L’ensemble est très photogénique l’après-midi lorsqu’il est éclairé par le soleil, mais un peu moins le matin à contre-jour. Nous avons courageusement choisi les marches, sans pour autant les gravir à genoux comme le font certains pénitents. Cela nous a permis d’apprécier les sculptures et fontaines disposées tout au long et de découvrir petit à petit le panorama sur la vallée et la ville.

Batismo

Nous avons eu le grand honneur d’être invités au baptême de la petite Julia, fille de nos amis Christelle et Nuno. Une tradition familiale bien marquée au Portugal, ayant bien plus d’ampleur que chez nous. En gros, c’est quasiment la même organisation qu’un mariage en France : cérémonie à l’église, vin d’honneur puis dîner dansant. Sans parler Portugais, nous n’avons pas pu échanger avec tous les invités, mais heureusement une partie d’entre eux était francophones. La musique et les danses étaient presque toutes portugaises, ce qui nous réjouit : tant de pays perdent une partie de leur culture en se laissant envahir par la langue anglo-saxonne. Mais heureusement pas le Portugal.

Nous voilà au bout de notre route Sud-Ouest. Il n’y a plus qu’à reprendre le chemin en sens inverse car de nouveau la famille nous attend, nous réclame. De nouveau quelques centaines de kilomètres à parcourir. Mais ce n’est pas comme si on détestait ça… A bientôt alors !