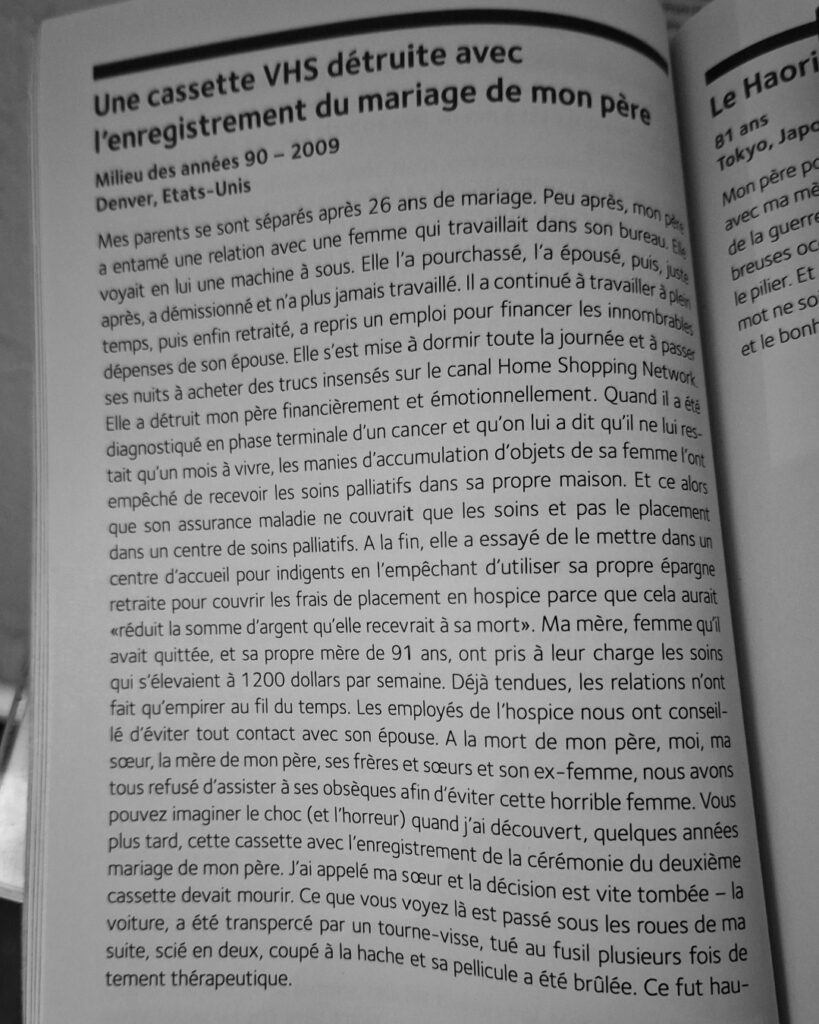

Nous revoici donc en Bosnie, et plus particulièrement en Herzégovine, la province la plus au sud du pays dont la capitale régionale est Mostar, la ville la plus visités après Sarajevo. En fait, la majorité des visiteurs du pays se contentent de ces deux villes, ce qui donne une vision vraiment très partielle du pays.

Mostar

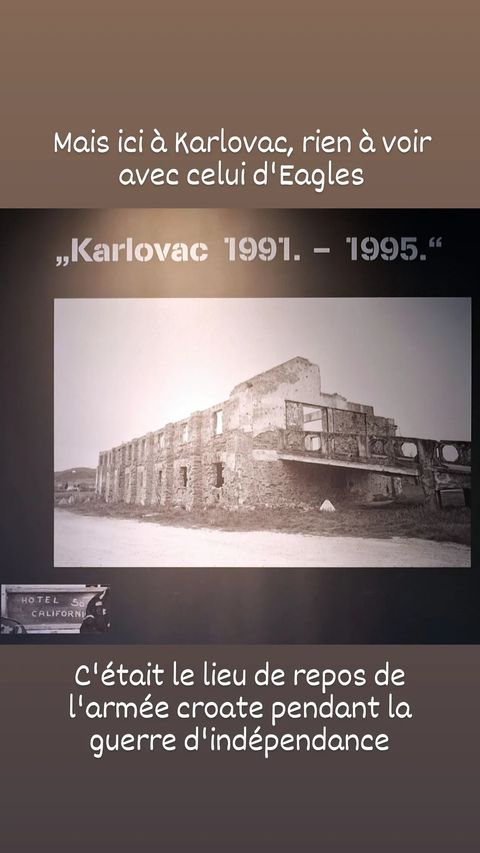

1. Les cicatrices de la guerre

Après cette dizaine de jours en Croatie, le contraste saute aux yeux : en dehors du quartier historique qui a manifestement été restauré, la ville – comme Sarajevo d’ailleurs – reste très marquée par la guerre des années 1990. Le conflit a-t-il été plus sévère ici ? Le pays a-t-il moins de moyens pour se reconstruire ? Souhaite-t-on ici ne pas effacer trop vite les traces pour ne pas oublier que tout peut repartir à tout instant ?

Le père a construit ce mémorial

2. De la couleur dans la ville

Mostar se rénove peu à peu, et certains quartiers ont été doté de superbes muraux pour sortir de la grisaille ambiante. C’est très réussi.

3. Le business du vieux pont

Centré sur le célèbre pont, symbole de la ville, ce quartier semble avoir été épargné par la guerre. Il a en fait été totalement reconstruit, jusqu’au pont lui-même que les habitants ne croyaient pas pouvoir récupérer. Les petites rues pavées de motifs géométriques, la vieille mosquée, les maisons classées, les plongeurs qui sautent du pont dans l’eau glacée, ont en apparence attiré tous les capitaux pour la réhabilitation, et forcément tous les touristes. Ce quartier que privilégient les vacanciers et tour-opérateurs, avec ses bars bruyants, ses restaurants très moyens et ses boutiques de souvenirs à gogo, c’est celui que j’ai le moins apprécié, pour cause d’envahissement et de perte d’authenticité. Mais bon, le business c’est le business.

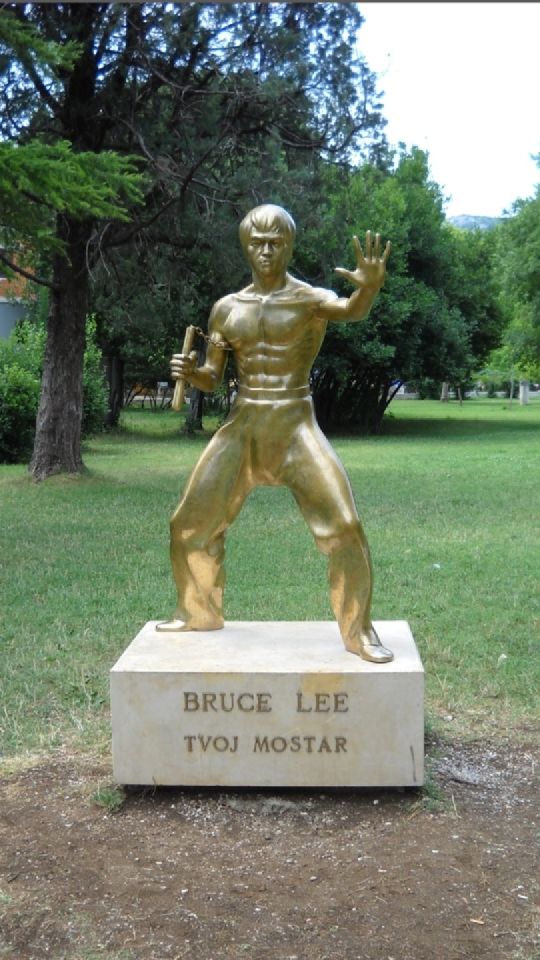

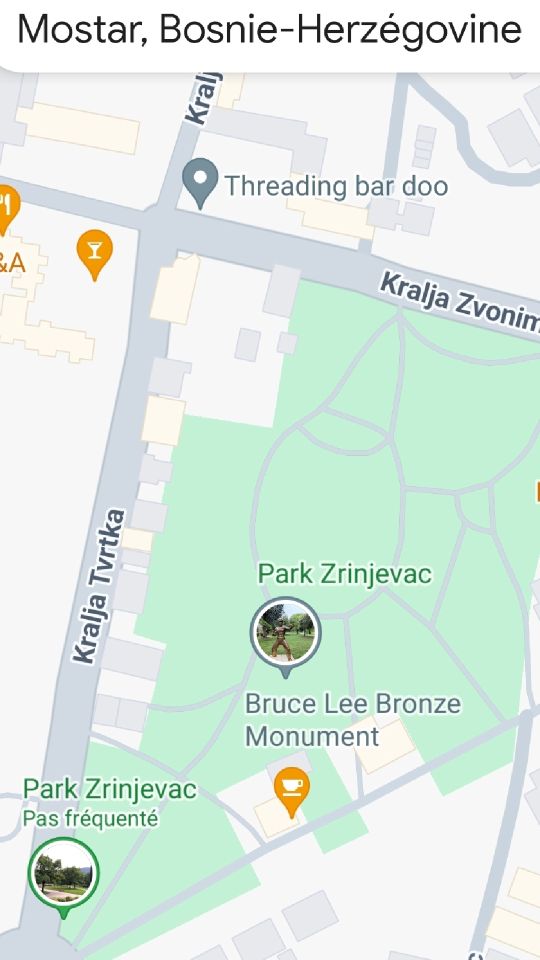

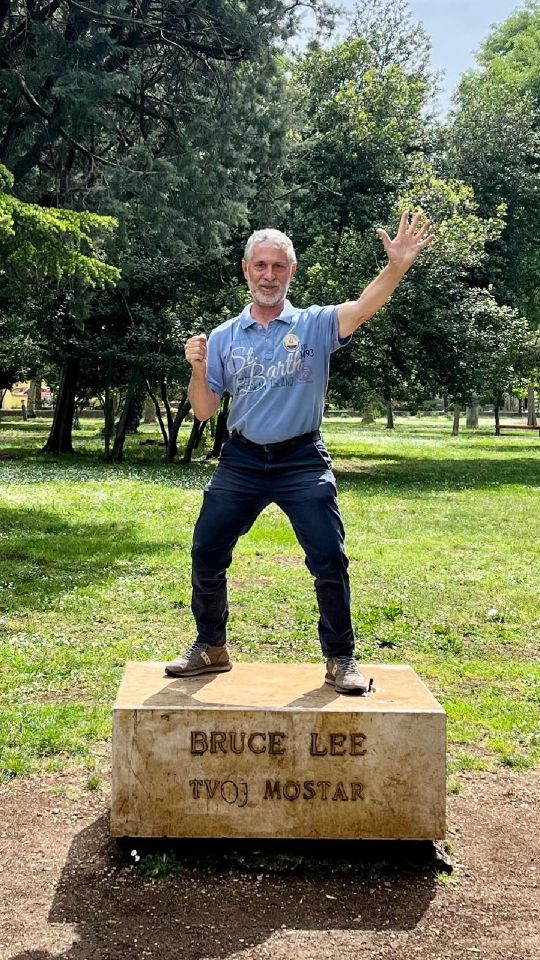

4. Descente de Lee

Afin d’éviter aux jeunes de la ville de sombrer dans les conflits de religion, une association locale s’est proposée de leur ériger la statue d’une célébrité qui leur conviendrait à tous, musulmans, catholiques, juifs ou orthodoxes. Le résultat du vote a été des plus étonnant : c’est l’acteur américain Bruce Lee, spécialiste du Kung Fu, qui a dominé tous les suffrages, et dont l’effigie en bronze grandeur nature a été placée en 2005 dans un parc de la ville. Forcément, ça n’a pas plu à tout le monde, il y a eu plusieurs tentatives de vandalisme, des déplacements de sécurité, une disparition mystérieuse finalement attribuée à une restauration volontaire par le sculpteur, avant un dernier positionnement dans un jardin public où la star des arts martiaux faisait le bonheur des promeneurs depuis 2013. Nous ne pouvions rater un tel symbole, mais sur place, impossible de trouver la silhouette familière. Nous avons juste fini par trouver le piédestal libre de tout occupant, si l’on excepte des gamins y faisant circuler des petites voitures. Renseignement pris, la statue avait de nouveau disparu 2 semaines seulement avant notre passage ! Les réseaux sociaux s’émeuvent, la police enquête, et l’on finit par retrouver notre pauvre Bruce Lee démembré, apparemment victime d’un ferrailleur désargenté. Pas sûr que la star s’en remette.

5. Hommage en cascade

Il a été demandé à un célèbre architecte local de concevoir un mémorial aux partisans yougoslaves morts pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le résultat est surprenant, reproduisant en béton une vaste cascade et un torrent, sur lesquelles sont parsemées des pierres tombales en forme de pièces de puzzle.

6. And the winner is…

Le plus chouette à Mostar, c’est l’environnement. Traversée par la tumultueuse rivière Neretva, la ville est entourée de sommets, dont l’un d’eux nous hébergera pour la nuit. Près d’une petite zone touristique aménagée avec tyrolienne, bar panoramique et plateforme qui s’avance au-dessus du vide pour mieux apprécier le panorama et le slogan écrit en pierres visible de toute la ville. Il affiche aujourd’hui « BiH WE LOVE YOU ». Les 3 lettres signifiant Bosnia i Herzegovina ayant remplacé le « TITO » initial.

Le monastère des Derviches de Blagaj.

Les Derviches, une branche mythique de l’Islam, avaient sans doute besoin d’un challenge pour construire leur monastère. La falaise dans laquelle ils l’ont inclus en 1520 est surplombante et largue régulièrement des rochers sur l’édifice, reconstruit à de multiples reprises. La rivière au bord de laquelle ils l’ont placé, sortant d’une grotte, crée régulièrement des dégâts en débordant. Mais ces moines sont d’une grande tolérance et accueillent volontiers les visiteurs de toutes les confessions, moyennant une petite obole bien sûr. L’endroit est éminemment photogénique et d’un calme relaxant. Enfin nous y étions avant l’heure d’ouverture des restaurants, ceci explique peut-être cela.

Le confluent de la Buna et de la Neretva.

La première prend sa source sous le monastère de Blagaj et, paisible, se jette en petites cascades dans la seconde, tumultueuse, étonnamment canalisée dans la roche à cet endroit. Quand on sait que le débit moyen de ce fleuve est de 250 m3 par seconde, on imagine que le courant doit avoir une sacrée force !

Zitomislici

Ce monastère sur notre route était prometteur : comme beaucoup de lieux de cultes orthodoxes, il était parait-il couvert de fresques de toute beauté. Malheureusement, un évènement officiel était prévu lors de notre passage, 2 voitures noires de vigiles sont venues se garer à côté de Roberto et nous ont demandé de partir. On aurait peut-être du faire le coup de la panne ou de l’anglais de collégien, mais ils n’avaient pas l’air de rigoler, alors nous avons obtempéré…

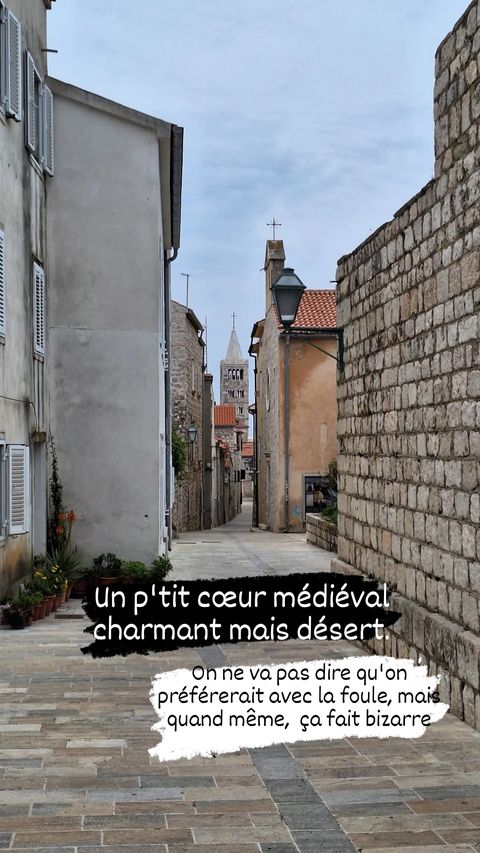

Pocitelj

C’est une ville toute en pierre et toute en pente, dont on apprécie mieux l’architecture en grimpant jusqu’à sa forteresse par des escaliers bien raides. On plaint les gens qui devaient monter les packs d’eau au XVème siècle.

Stolac

On vient y voir en général les nombreux moulins qui se succèdent sur la rivière Bregava traversant la ville, et, en saison, on se baigne volontiers sous ses jolies cascades. Vu la grisaille et les températures fraîches, nous nous sommes contentés de la balade.

Les stecci de Bjelojevici

La Bosnie compte 22 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses stecci, des tombes médiévales d’un genre particulier, gravées de motifs décoratifs encore peu expliqués aujourd’hui. On y trouve aussi bien des motifs géométriques que des soleils, des croissants de lune, des armes ou encore des scènes de chasse. Et plus rarement des inscriptions en cyrillique du genre « Je n’étais déjà pas grand-chose maintenant je ne suis plus rien » ou « Pas touche à mon caillou ». Un sens de l’humour à faire regretter cette époque. Les tombes de Bjelojevici étaient en accès libre, en plein milieu de la nature. Nous avons dormi dans le coin pour profiter de la tranquillité absolue.

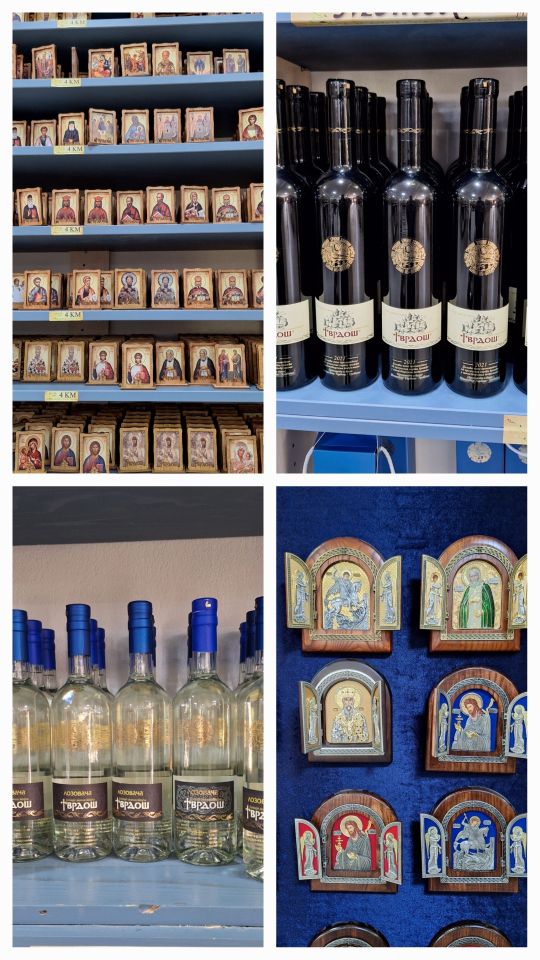

Le monastère de Tvrdos

Oui, nous aussi nous avons du mal avec la prononciation. Et encore je vous simplifie la vie, je ne mets pas les accents. Ce monastère serbe orthodoxe date du XVème siècle et il semble parfaitement entretenu. En tout cas l’intérieur est exquis. Les vignes et les oliviers dans les jardins tout autour laissent penser à une production locale des moines. Mais si les bouteilles de vin et d’huile d’olive présentées dans l’immense boutique portent toujours la marque du monastère, il est évident que le petit domaine ne peut pas assurer une telle production. On ne sait pas non plus si ce sont les moines qui ont aménagé le parking pour les bus des tours opérateurs ni rempli les rayons de la boutique de bondieuseries, mais apparemment les affaires marchent. Après tout tant mieux pour eux. Un truc intéressant, si j’ose dire, c’est la main momifiée d’Hélène d’Anjou dans un coin du monastère. Lorsque son père a accepté de donner sa main au roi serbe Stefan Uros Nemanjoc, il n’imaginait certainement pas une fin aussi macabre.

Trebinje la méridionale

Cette ville est la plus au sud de la Bosnie, peuplée principalement de Bosno-Serbes. Elle fait partie d’ailleurs de la République Serbe de Bosnie. C’est compliqué là-bas. Proche de l’Adriatique, elle en récupère le climat doux et ensoleillé avec 260 jours de soleil par an. Elle est toute proche d’ailleurs de Neum, la seule ville maritime du pays (la Bosnie ne compte que 21 km de côtes, enclavées entre 2 territoires croates). Nous avons trouvé Trebinje plutôt agréable avec son étonnant pont de pierre déplacé pour cause de construction de barrage à 7 km de la ville alors qu’il en était distant de 15 (mais alors pourquoi pas directement en ville ?), son opulente cathédrale orthodoxe et des célébrités peintes dans tous les coins de rues.

Ah au fait, Trebinje, qui se prononce « trébinié », tirerait son nom de Napoléon qui, lors de son passage aurait trouvé la ville « très bien ». On s’étonne tout de même d’un vocabulaire aussi pauvre de la part de l’empereur.

La Bosnie, c’est fini

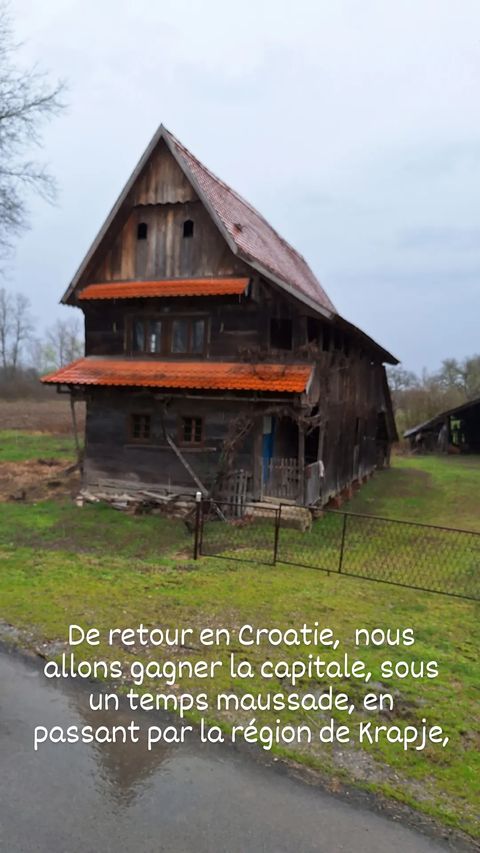

Ce spot où nous passerons la nuit peu avant la frontière avec la Croatie était notre dernière étape en Bosnie-Herégovine. Nous aurons vraiment beaucoup apprécié ce pays qui nous a surpris à bien des égards et touché par son histoire fragile, le tout dans des décors grandioses et sauvages.

Dubrovnik n’est qu’à 33 kilomètres de là. Nous allons la découvrir en famille. Avons-nous gardé le meilleur de la Croatie pour la fin ? A suivre au prochain épisode !