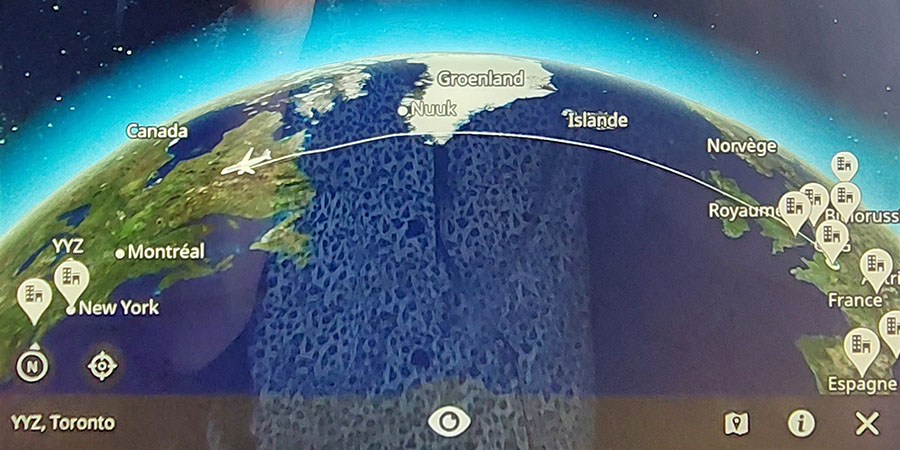

Après une dernière étape sur la rive gauche du Saint-Laurent, effectuée sur un zodiac à la recherche des baleines, nous avons embarqué avec Roberto sur un ferry pour rejoindre l’autre rive et gagner la Gaspésie, une région peu peuplée mais très nature du Québec. Et là, nous sommes véritablement allés jusqu’au bout du monde !

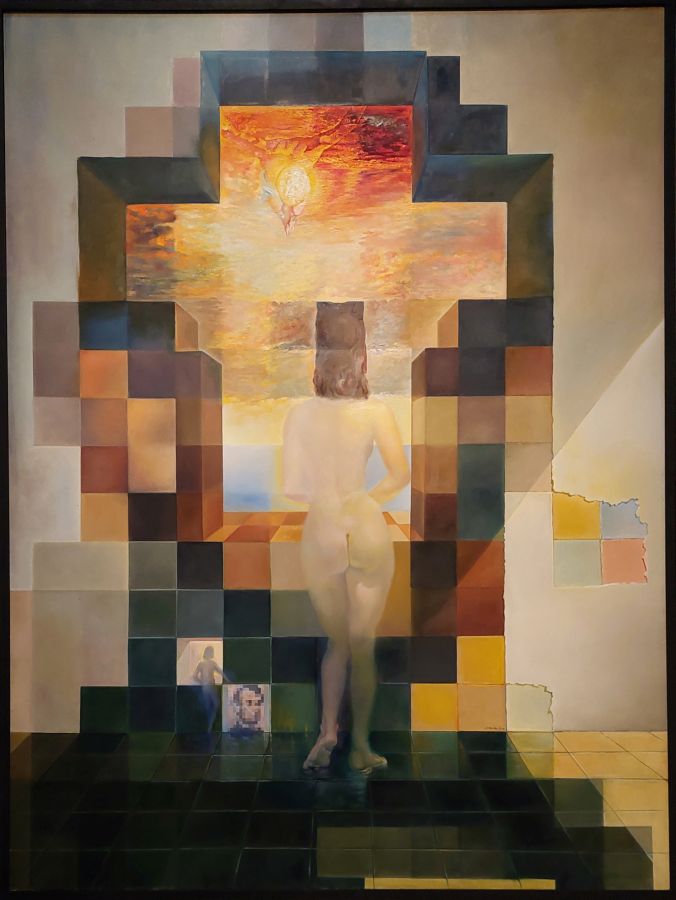

Aileron aileron petit patapon

Nous attendions un peu plus de cette sortie à la rencontre des baleines aux Escoumins, à côté de Tadoussac. Nous avions misé sur une navigation en zodiac, avec un nombre limité de personnes, au lieu du gros bateau chargé de centaines de touristes. Nous avions le temps pour nous : un grand soleil après une journée de pluie et de brume. Nous étions au bon endroit, là où la concentration des cétacés est la plus forte. Notre seul point faible était la saison, qui débutait seulement, avec un pic en nombre et en variété de mammifères marins survenant seulement deux mois plus tard. Est-ce pour cette seule raison, mais le bilan après 2 heures de navigation était plutôt mitigé : 3 têtes de phoques et une trentaine de nageoires dorsales de petits rorquals aperçues, surgissant à la fois lentement et furtivement hors de l’eau avant d’y replonger. Et sans grand spectacle puisque cette espèce ne saute pas et n’expose pas sa nageoire caudale en plongeant. Serions-nous devenus difficiles ?

P.S. Sauriez-vous dire à quel adverbe de ce texte correspond le mot « patapon » du titre ?

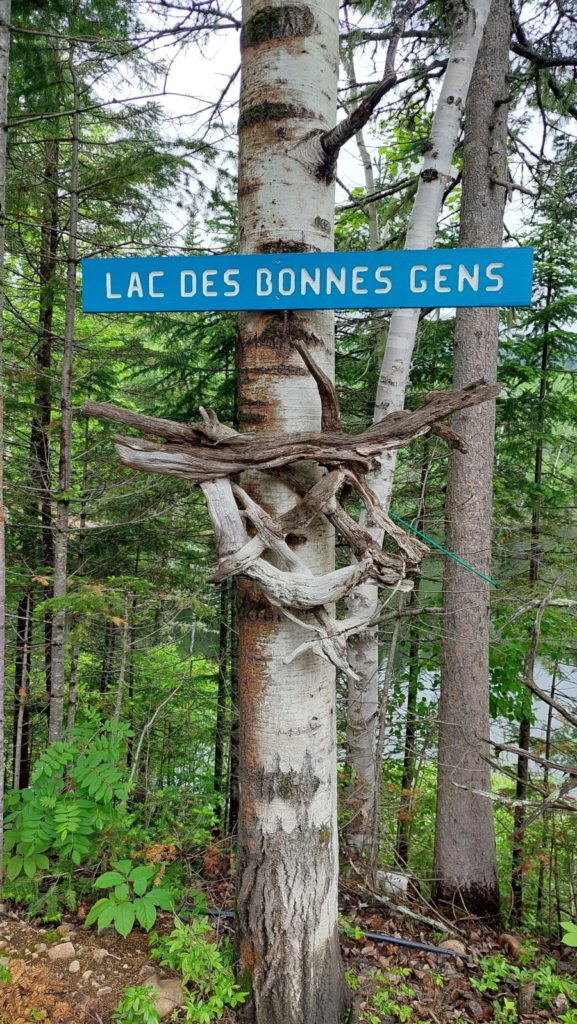

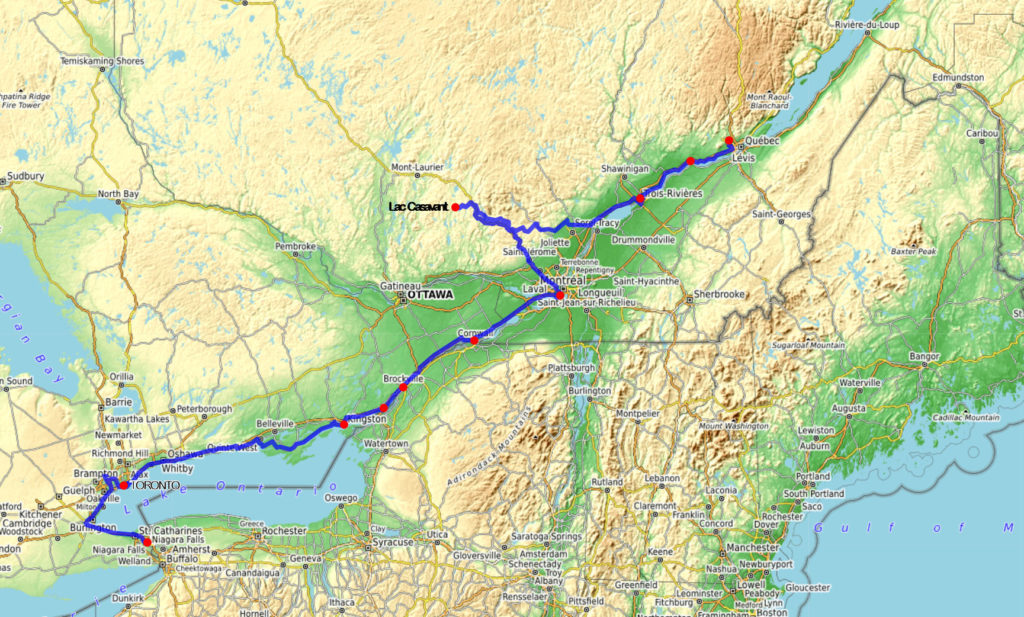

Les chemins de traverse

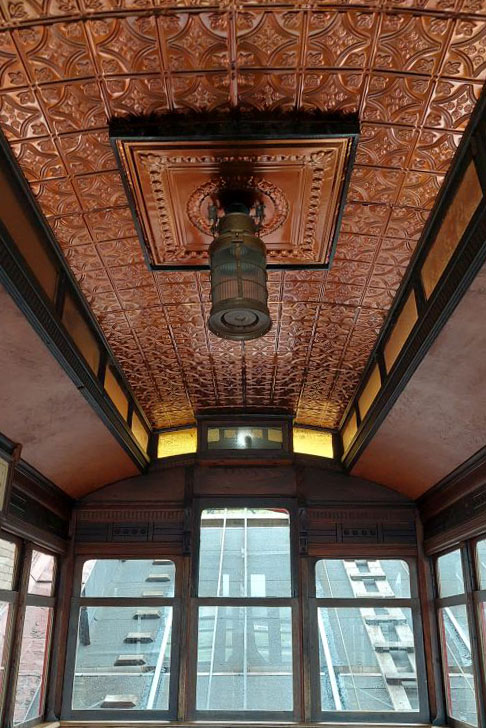

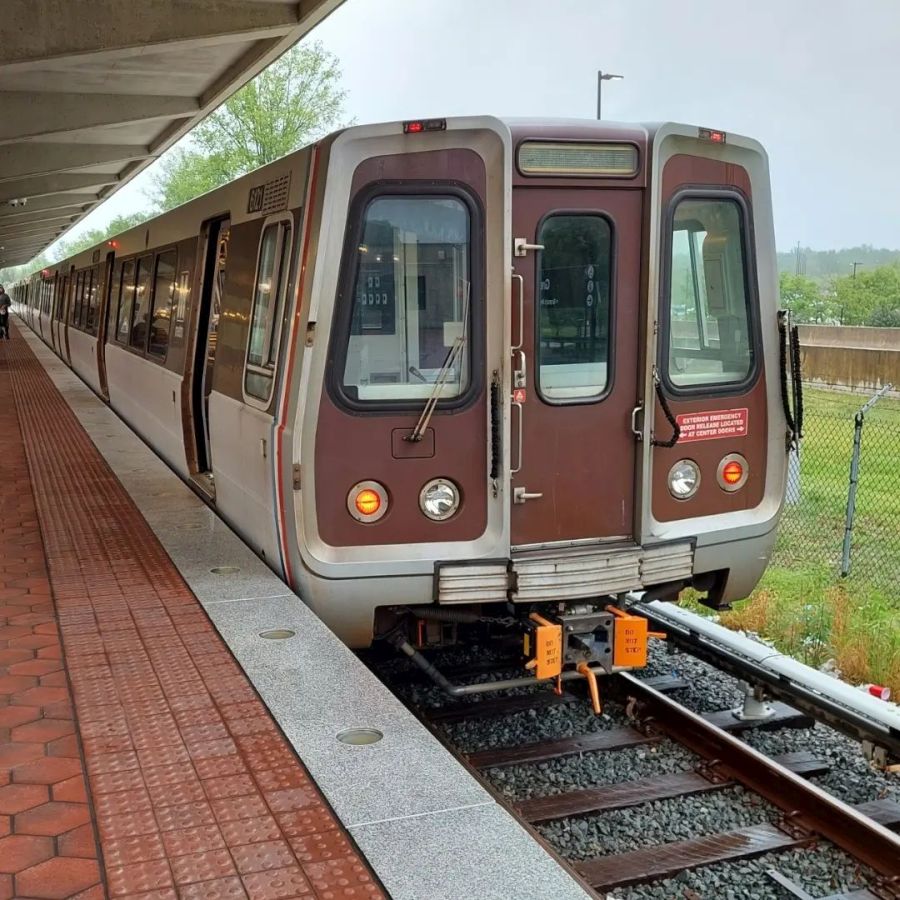

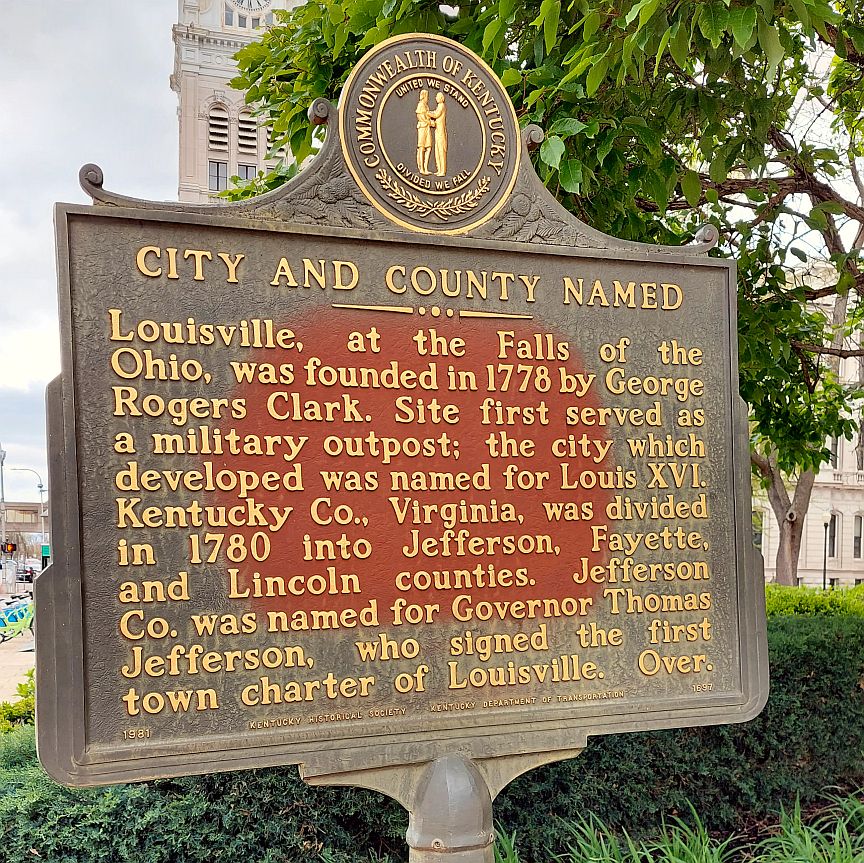

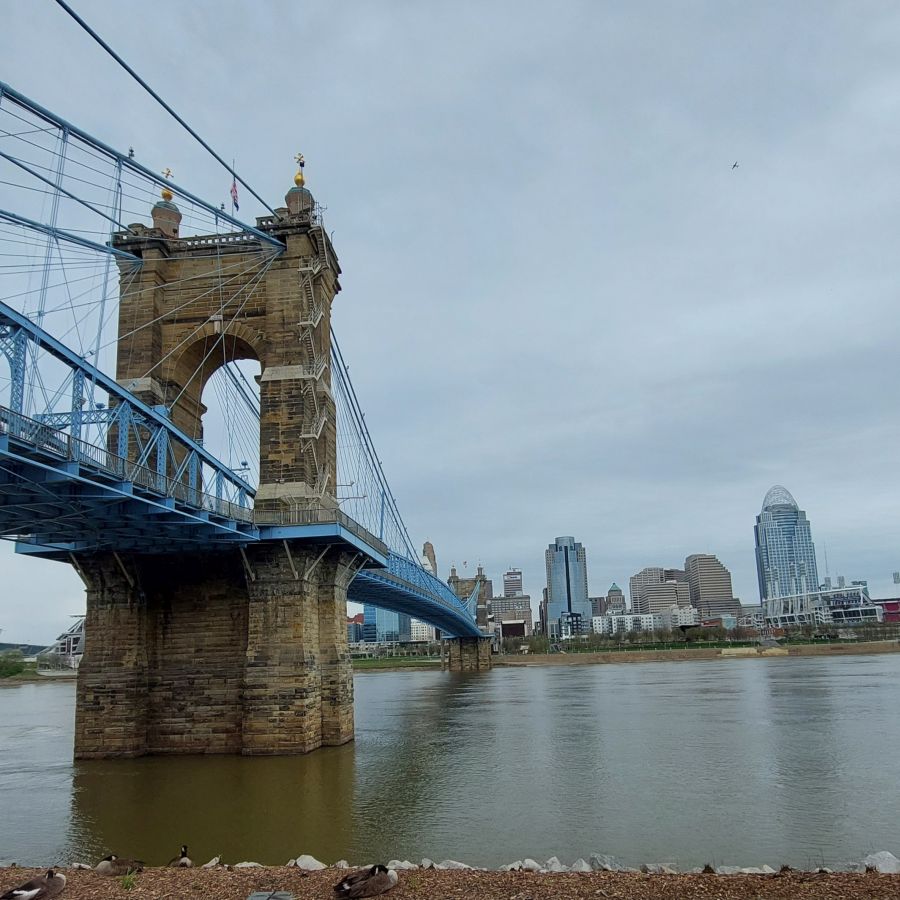

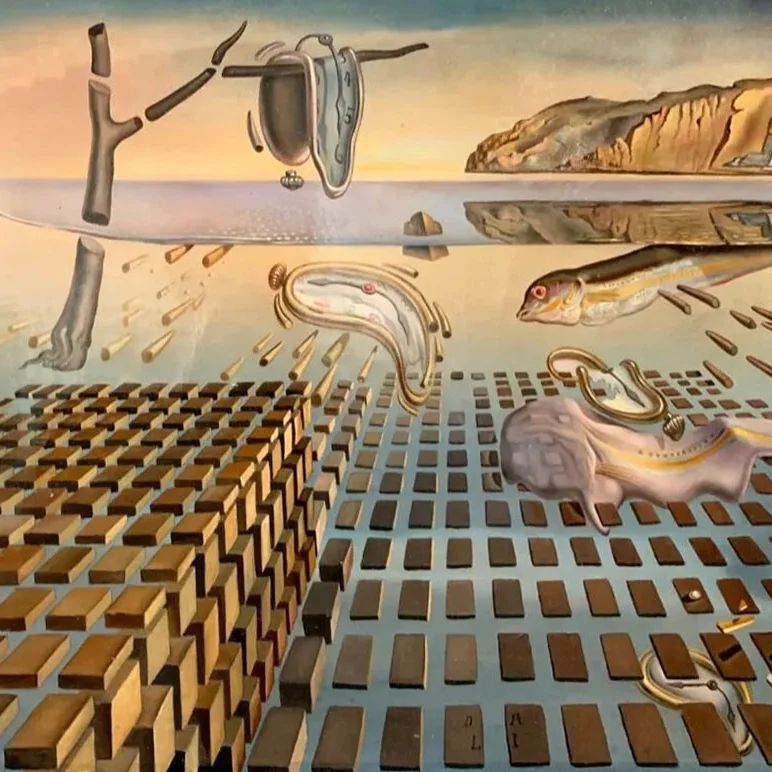

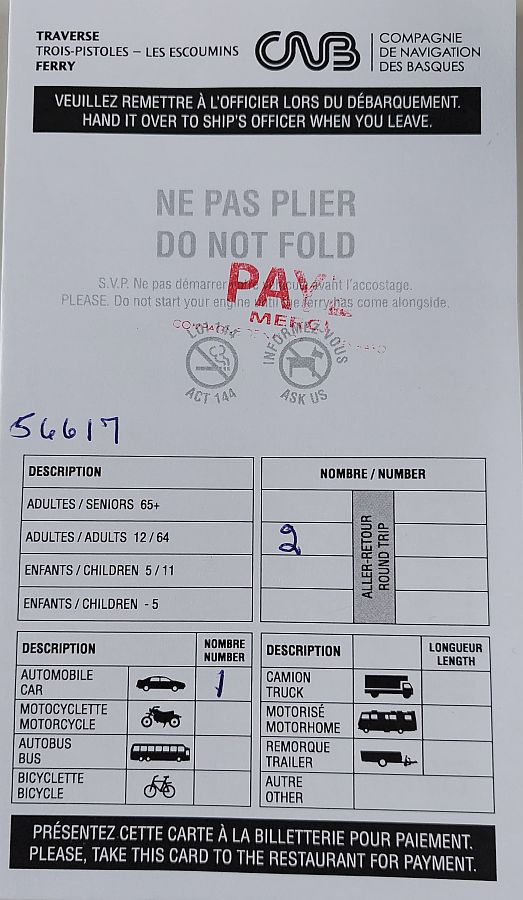

Ça nous rappelle le bon temps de la Norvège : depuis que nous longeons le fleuve Saint-Laurent, nous sommes amenés régulièrement à prendre le ferry, soit pour traverser le fleuve lui-même, avec un parcours d’autant plus long que l’on s’approche de son embouchure, soit pour traverser des affluents. Le Québecois, hostile par nature aux anglicismes, déteste le mot ferry-boat et préfère parler de traversier, voire de traverse ou à la rigueur de bac. Les petits traversiers sont fréquents et souvent gratuits, l’occasion de réaliser des mini-croisières pour pas cher. Dès que le trajet s’allonge, la fréquence se ralentit, la réservation devient nécessaire et le type de véhicules transportables varie. C’est ce que nous venons en tout cas de découvrir au retour de notre sortie baleines. Nous souhaitons maintenant gagner la Gaspésie, de l’autre côté du Saint-Laurent. Et là, pas question comme jusqu’ici de se présenter simplement à l’embarcadère. Il nous faut réserver. Nous cherchons d’abord sur le site de la compagnie locale (nous sommes aux Escoumins) qui nous apprend que le seul traversier du jour est déjà parti. Deux départs sont prévus demain mais il faut créer un compte pour réserver en ligne. Nous cherchons alors si le port suivant, à une quarantaine de kilomètres, aurait des départs pour ce soir. Mais là, fin de non-recevoir, leur traversier n’accepte pas de véhicule de plus de 2,40m de hauteur et nous faisons 2,55m. Même en dégonflant les pneus, ça ne passera pas. Nous revenons donc sur le premier site et créons notre compte, validons notre mail pour être autorisés enfin à réserver en ligne. Mais notre catégorie de véhicule n’apparait pas dans la liste et le site nous renvoie à une réservation classique par messagerie. Heureusement, après une trentaine de minutes et quelques échanges de mails et de documents, nous sommes confirmés pour le départ du lendemain à 13h. Ouf ! Sinon la traversée a été plutôt tranquille. Nous avons juste craint à l’embarquement que le nombre impressionnant de véhicules qui attendaient sur le quai ne rentreraient pas tous dans cet assez petit bateau, mais ça s’est bien passé. Le personnel a dû être sélectionné à l’embauche sur son habilité au jeu de Tetris.

tout le monde va tenir

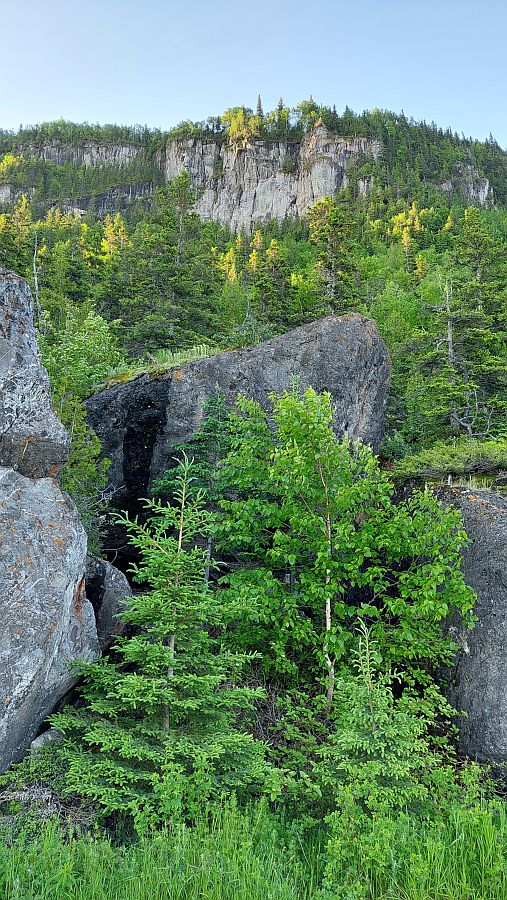

Le canyon de la descente aux enfers

Pour une fois, je n’ai pas trafiqué le titre, c’est bien comme ça que s’appelle ce canyon. Avec tel nom, difficile de résister à la tentation d’aller jeter un œil. J’ai tout de même pris la précaution de vérifier que la balade ne commençait pas avec un gros élastique attaché autour des chevilles, on ne sait jamais. J’ai aussi consulté la météo, car, il faut bien le dire, le temps nous joue des tours au Québec, nous faisant jongler entre des jours ensoleillés très chauds et des jours de pluie froide et continue. Nous adaptons dans la mesure du possible nos trajets à ces conditions, privilégiant les activités abritées les jours de pluie, comme le roulage, les courses, les musées, et les sorties en extérieur les jours secs. Et là, après une grosse journée et demi pluvieuse, on nous annonçait une après-midi ensoleillée. Alors nous avons rejoint ce canyon en empruntant des routes assez limites, soit asphaltées mais défoncées, soit en terre mais à la surface plus régulière. L’impression d’aller au bout du monde. Après, ce fut une belle balade en forêt, bien aménagée avec de nombreuses passerelles et des centaines de marches, longeant d’abord le fameux canyon sur un parcours en balcon magnifique, avant de le traverser sur une passerelle suspendue 60 mètres au-dessus du torrent, pour redescendre au niveau de celui-ci par un escalier de 300 marches qui longe de près un torrent tumultueux. Nous aurions mis 5 étoiles à la balade s’il n’y avait pas eu la malchance des 51% et les maringouins. Je m’explique. La météo avait prévu un temps relativement sec, avec juste un risque de pluie estimé à 51% entre 14 et 15h. L’incertitude s’est faite en notre défaveur et nous avons dû sortir nos parapluies tout le long du chemin du retour. Quant aux maringouins, nom local pour les moustiques, c’est la plaie estivale du Canada. Nous n’en avons encore que rarement souffert car l’été n’est pas encore vraiment commencé mais nous craignons que le phénomène ne s’amplifie au cours des mois qui viennent. Mais nous redoutons encore davantage les « frappe d’abord », des insectes genre mouches noires agressives qui vous tombent brutalement dessus et repartent après vous avoir arraché un bout de chair. Paraît-il. Nous vous dirons plus tard s’il existe une autre descente aux enfers que celle du canyon !

Criss quels sacres !

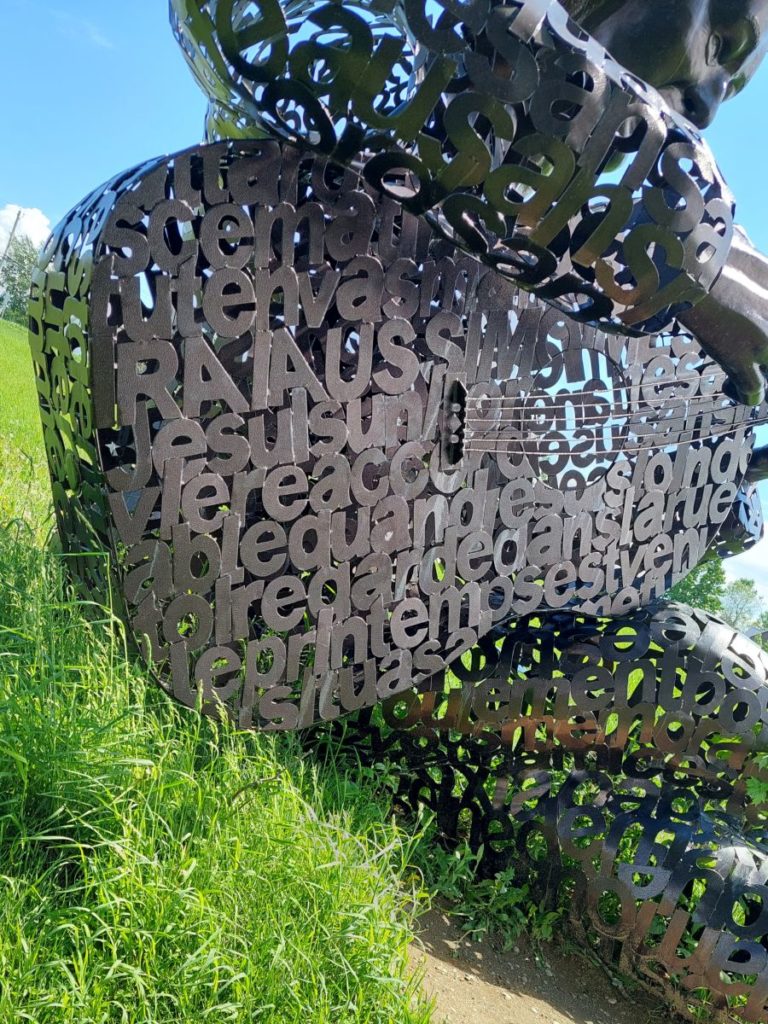

Au Québec on ne jure pas, on sacre. Les deux termes viennent d’ailleurs de la religion, comme une grande partie de ces sacres. Cela vient de l’époque où la religion était un peu trop présente et sacrer était une occasion de contourner cette domination. C’est totalement différent des jurons anglo-saxons et à moindre degré européens qui eux tapent presque tout au-dessous de la ceinture. Pratiquement tous peuvent s’utiliser comme interjection, adjectif, verbe ou même remplacer une personne. Ils expriment généralement la colère, le mécontentement, l’indignation ou la surprise. Ils peuvent aussi renforcer le mot ou la phrase en cours, voire être cumulés pour décupler leurs effets. Voici quelques-unes de ces expressions dont la plupart sont encore en cours aujourd’hui, avec leur origine et un exemple d’emploi.

– baptême (de la cérémonie) ; Baptême, où sont encore passées mes clefs !

– câlisse (de calice) ; Câlisse que c’est laid ! Es-tu sérieux câlisse ?

– calvaire (de calvaire) ; Y’était beau en calvaire ! (Il était fâché)

– crisse (de Christ) ; Crisse que j’suis content d’être là !

– ostie (de hostie) ; Y’a du monde en ostie au départ de c’traversier !

– maudit (de maudit) ; Maudit démon, le gaz a encore augmenté ! (gaz = essence au Québec)

– sacrament (de sacrement) ; Fous-moi la paix sacrament !

– tabarnak (de tabernacle) ; Il pleut en tabarnak ! Ta-bar-nak, j’en reviens pas !

– viarge (de vierge) ; Bout’ viarge ! (Putain, j’en ai assez !)

On peut aussi cumuler les mots pour renforcer leurs effets. Par exemple, « Crisse de câlisse d’ostie de tabarnak ! » équivaudrait à notre « Putain de bordel de merde ! ». J’ai même trouvé un site qui vous compose un sacre aléatoire de la longueur de votre choix au cas où vous seriez en mal d’inspiration après vous être cogné brutalement votre petit orteil dans un meuble ou après avoir découvert que votre taux de prélèvement à la source venait de doubler.

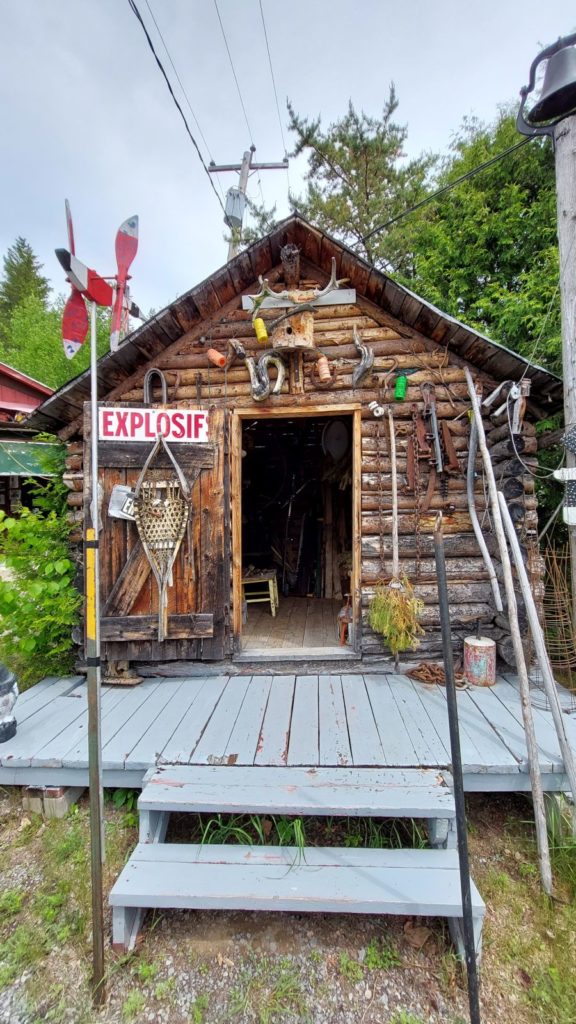

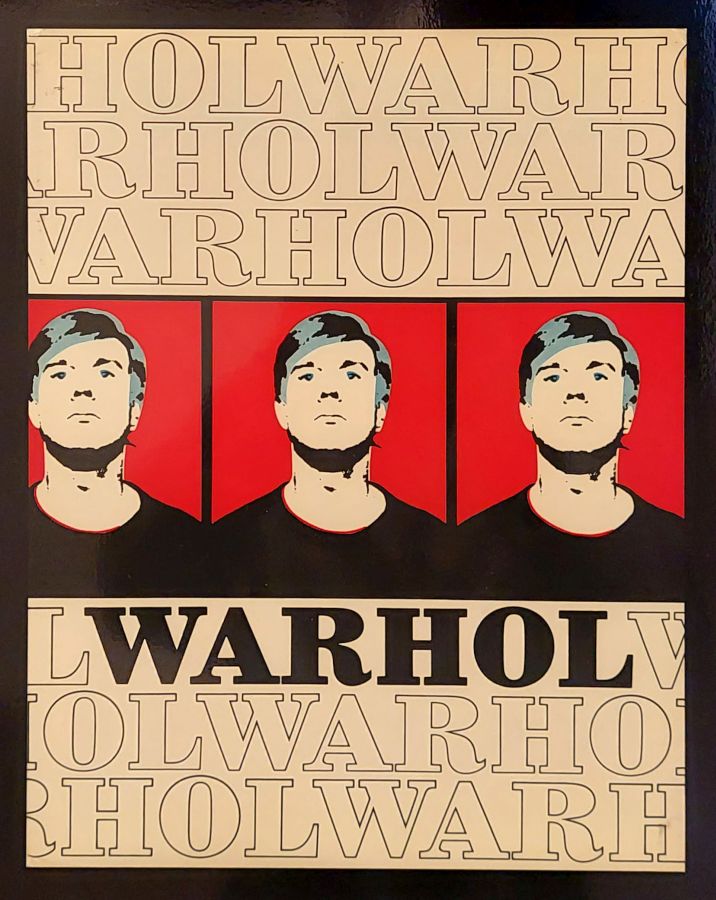

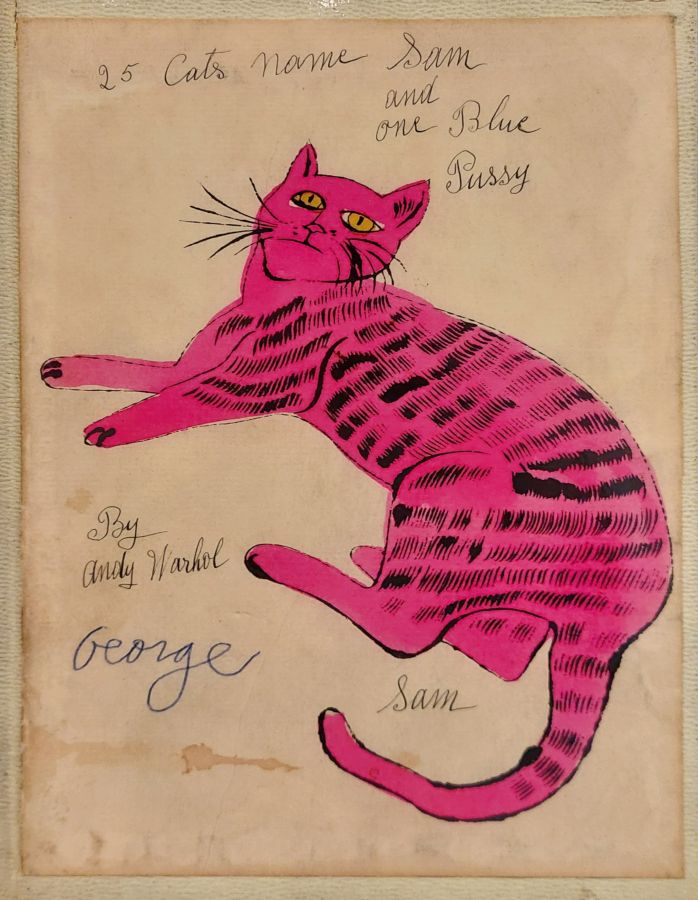

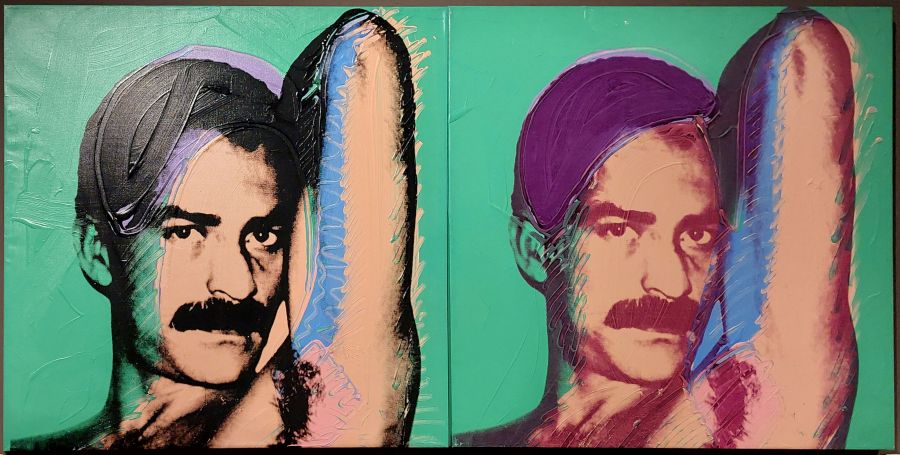

L’homme qui aimait les vans

Entre les habitants d’une région touristique et les véhicules de loisirs, les relations sont généralement tendues. Les premiers accusent les seconds de saccager leur paysage, tandis que les second accusent les premiers de cracher dans la soupe, de mépriser cette manne touristique qui les fait vivre. De fait, les habitants irrités font pression sur leur mairie pour pondre des arrêtés interdisant le stationnement des camping-cars dans la ville et installent de multiples panneaux ad-hoc. Il faut savoir qu’en France ces panneaux sont illégaux, on ne peut en effet stigmatiser un type particulier de véhicule. Mais les maires le savent bien, et comptent sur le fait que les éventuels verbalisés ne porteront pas plainte. Dans ce cas, après quelques années prévisibles de procédure, l’arrêté municipal correspondant serait annulé …et il suffirait d’en faire voter un autre au contenu légèrement différent pour relancer le cycle infernal.

Mais on ne peut généraliser. Il y a aussi des habitants de zones touristiques qui aiment les véhicules de loisirs. Nous venons d’en rencontrer un. Nous venions de passer devant chez lui pour rejoindre au bout de sa rue en cul-de-sac un parking tranquille figurant dans l’application iOverlander. Constatant que le stationnement était désormais interdit à notre catégorie de véhicules, nous rebroussons chemin. C’est là que notre résident nous arrête gentiment, et nous demande si nous cherchons un stationnement nocturne, parce que si c’est le cas il nous propose la zone gazonnée située entre la route et le fleuve, juste devant sa maison. Adorable, non ? Normand nous explique qu’il a enseigné plusieurs années en France et qu’il a parcouru quelques pays d’Europe en camping-car. Nous lui faisons part en contrepartie de notre parcours. Il nous aide pour nous garer, propose même de déplacer une lourde table de pique-nique et nous demande juste de laisser un peu de place pour un autre véhicule récréatif qui se présenterait. Nous étions comme des rois. Sympas les Québécois !

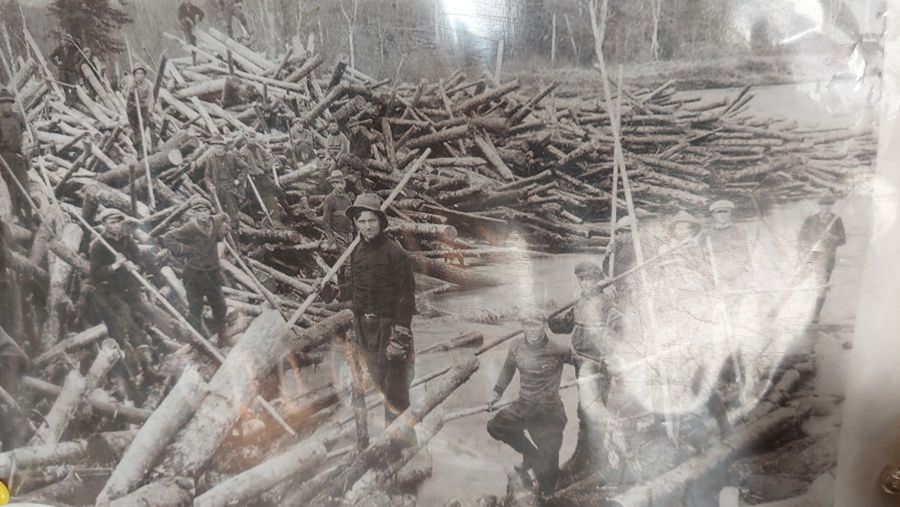

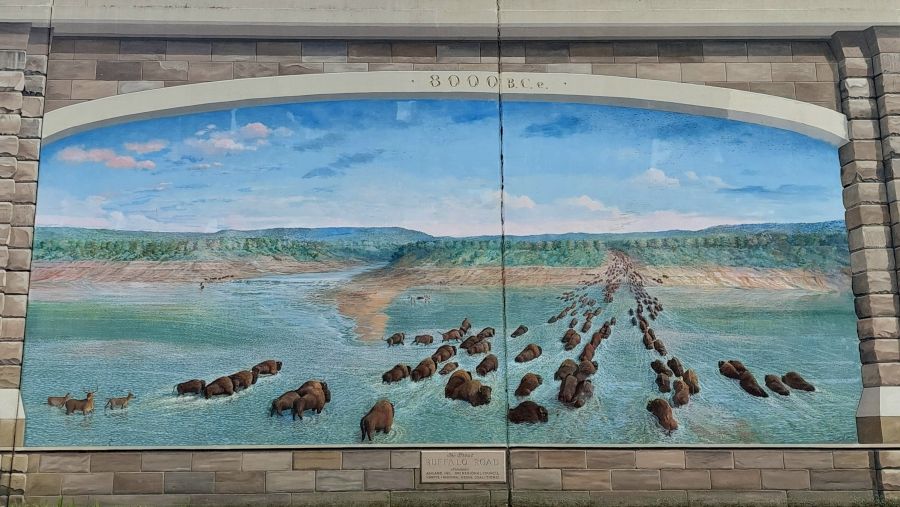

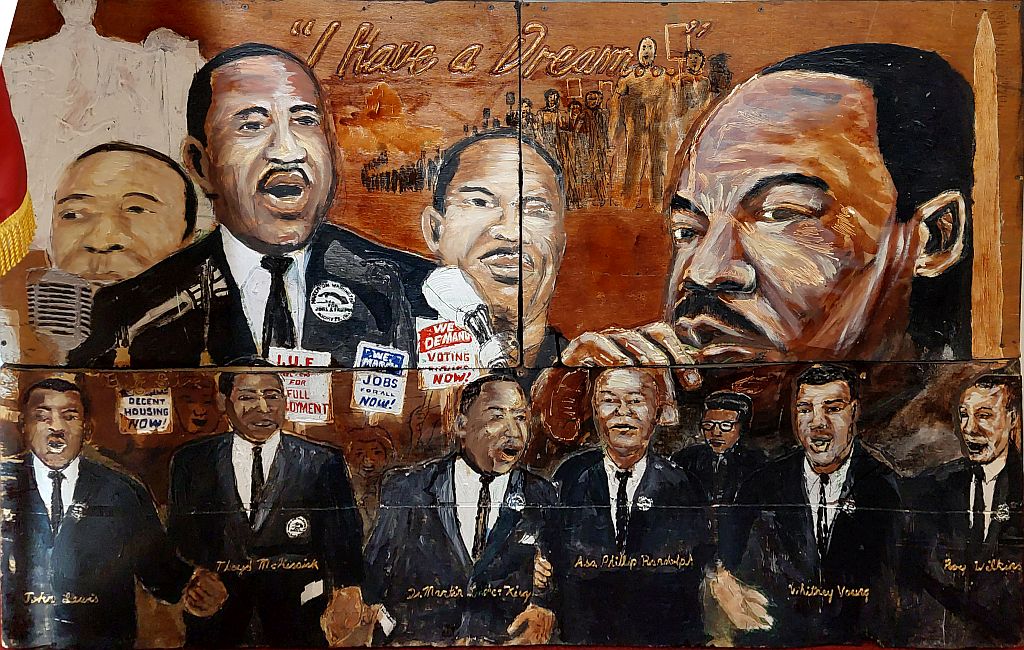

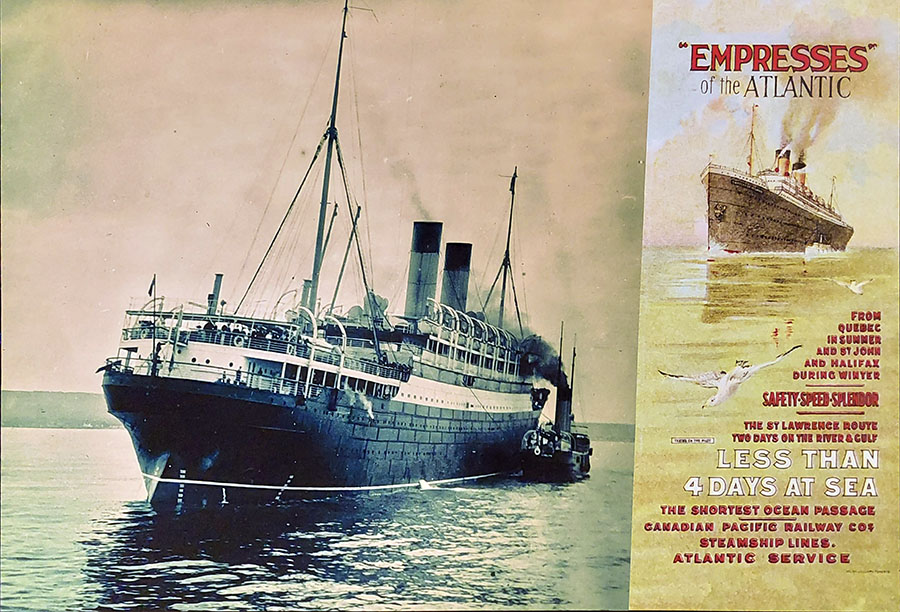

Il coule son transatlantique pour sa première prise de fonctions

Pas de chance pour ce jeune officier promu commandant du navire Empress of Ireland à l’âge de 40 ans. Un navire réputé plus sûr que le Titanic, équipé contrairement à ce dernier d’un sonar capable de repérer les icebergs et de plus de canots de sauvetage qu’il n’en faut pour embarquer tous les passagers. L’Empress of Ireland avait 192 traversées à son actif et venait de franchir ce 28 Mai 1914 la partie la plus difficile du fleuve St Laurent entre Québec et Pointe-au-Père, celle où l’assistance d’un pilote local est obligatoire. Il s’élançait tranquillement dans la nuit vers la large embouchure qui le menait à l’Océan Atlantique quand le brouillard s’est levé. Malgré les signaux sonores, un cargo charbonnier moitié moins gros que lui est venu percuter notre navire de croisière sur son flanc, créant une brèche de 11 mètres sur 8. Tout aussi réputé insubmersible que le Titanic, l’Empress of Ireland coula en seulement 14 minutes, emportant avec lui 1012 de ses passagers tout en épargnant 465 personnes. Les statistiques sur le taux de survie en fonction de la classe sont édifiantes : 3% seulement des 138 enfants ont survécu, 18% des 717 passagers de 3ème classe, 19% des 253 passagers de 2ème classe, 41% des passagers de 1ère classe …et 59% des 420 membres de l’équipage dont le commandant. Les femmes et les enfants d’abord ? Mon œil !

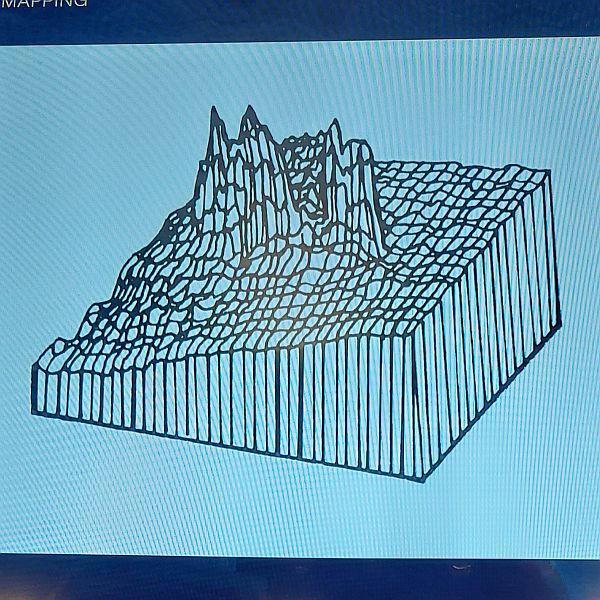

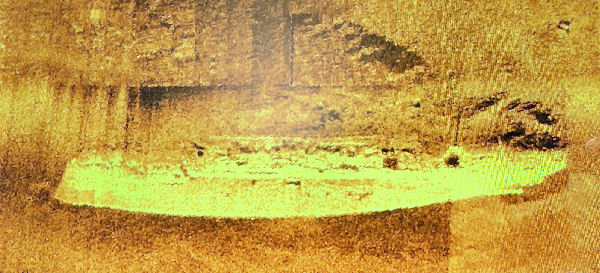

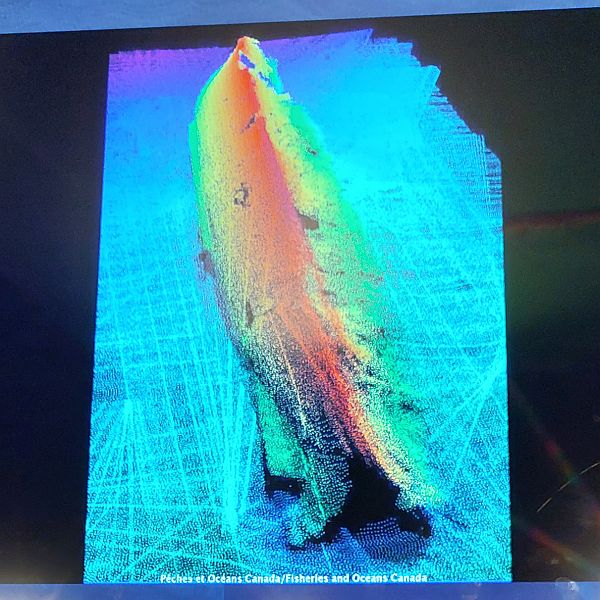

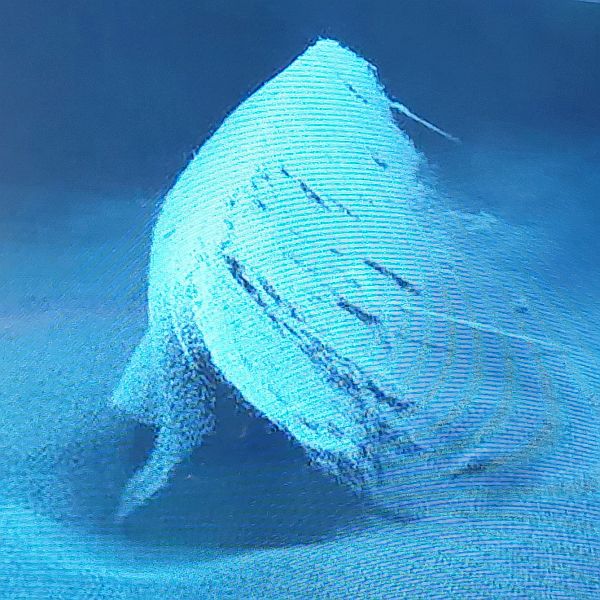

Le musée qui retrace ce naufrage et tout ce qui l’entoure évoque aussi la recherche de l’épave bien des années après, le pillage en règle dont elle a été victime avant qu’elle ne soit enfin protégée par la loi et l’évolution technologique des moyens de recherche sous-marine.

: Images obtenue par sonars à balayage latéral en 2000 et 2012 (ci-dessus) et par échosondeur multifaisceaux en 2012 et 2013 (ci-dessous), impossibles à obtenir par photographie dans les eaux noires et opaques du fleuve à 60 m de profondeur.)

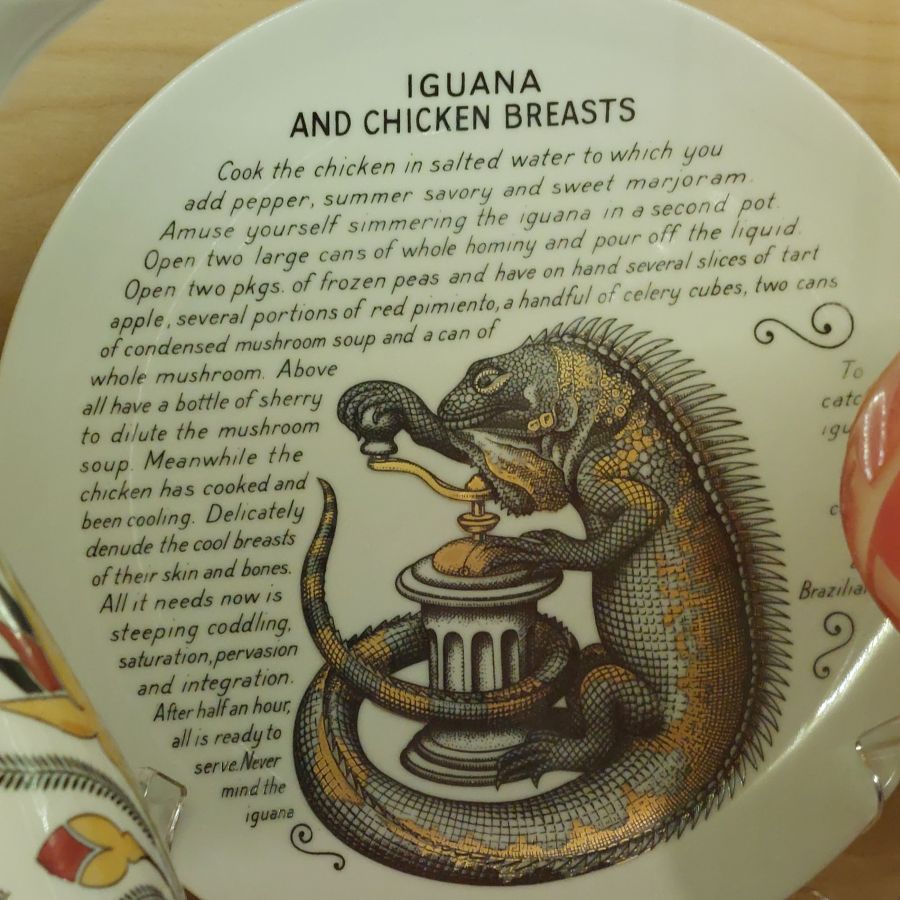

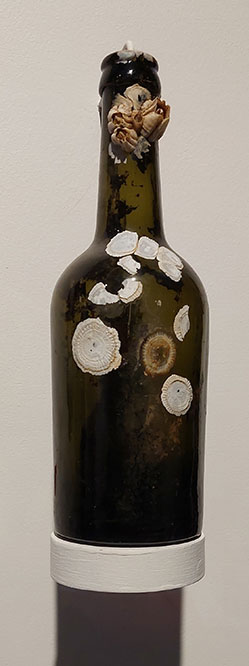

Quelques objets remontés du fond

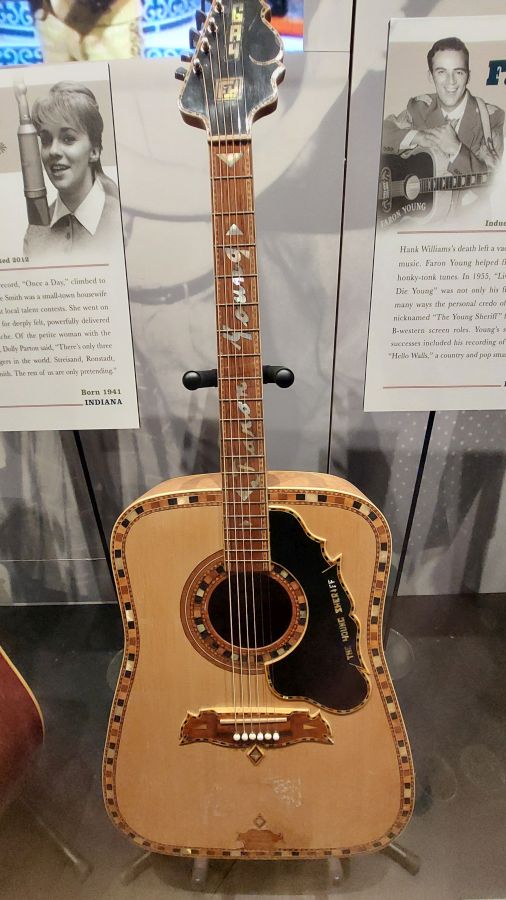

Et quelques autres qu’il vous faut retrouver (quiz du jour !). Les résultats sont à la fin du chapitre suivant.

1B – Pince à coquillages ?

1C – Pince à raisins ?

2B – Sextoy ?

2C – Sextape ?

3B – Poubelle du mess ?

3C – Feu de navigation ?

La vengeance du saumon fumé.

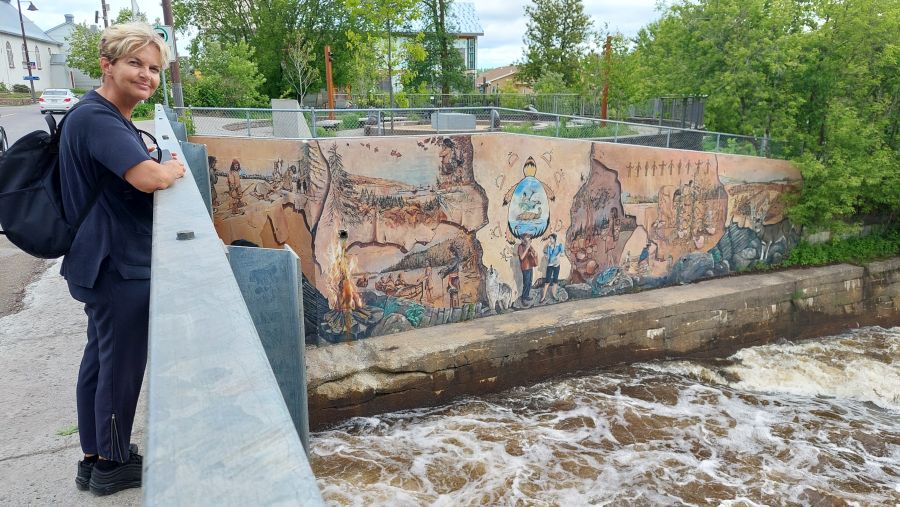

Juste avant la ville de Matane, située au confluent d’une rivière à saumons et du fleuve St Laurent, nous nous arrêtons faire quelques emplettes dans une fumerie artisanale réputée de la région. Nous achetons du saumon et du turbot fumés à chaud le jour même. Il vous faudra attendre la dégustation pour avoir notre avis, parce que là c’était plutôt l’heure du thé… Nous poursuivons jusqu’au centre-ville avec l’intention de visiter un centre d’observation du saumon. Nous avions déjà vu ce type d’installation en Norvège, où l’on profite de l’installation d’échelles à saumons, permettant à ceux-ci de contourner un barrage hydro-électrique qui les aurait empêchés de remonter la rivière, pour les observer dans une zone transparente. Mais rien n’est jamais pareil, chaque pays a ses habitudes et nous étions de passage dans la ville au moment des heures d’ouverture. Enfin selon les dires de notre guide car les lieux étaient bien fermés. Les saumons se seraient-ils vengés ?

Résultats du quiz : 1C 2A 3C

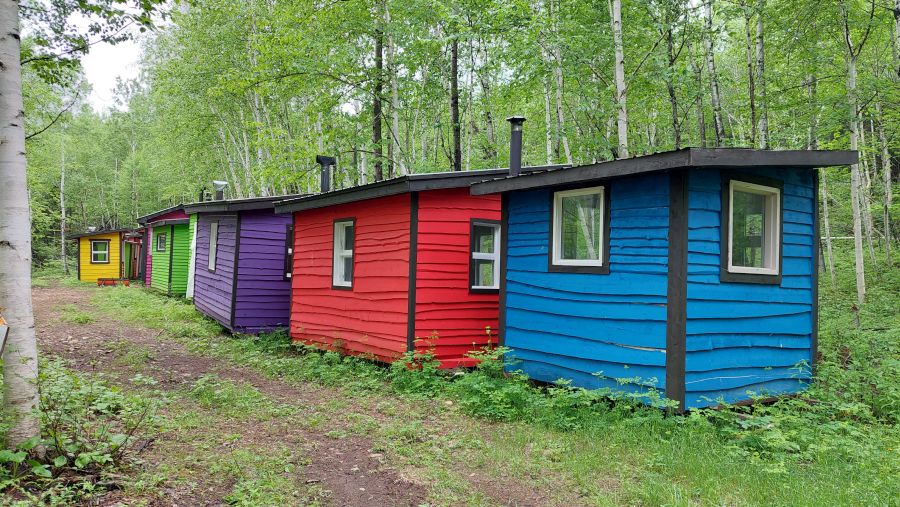

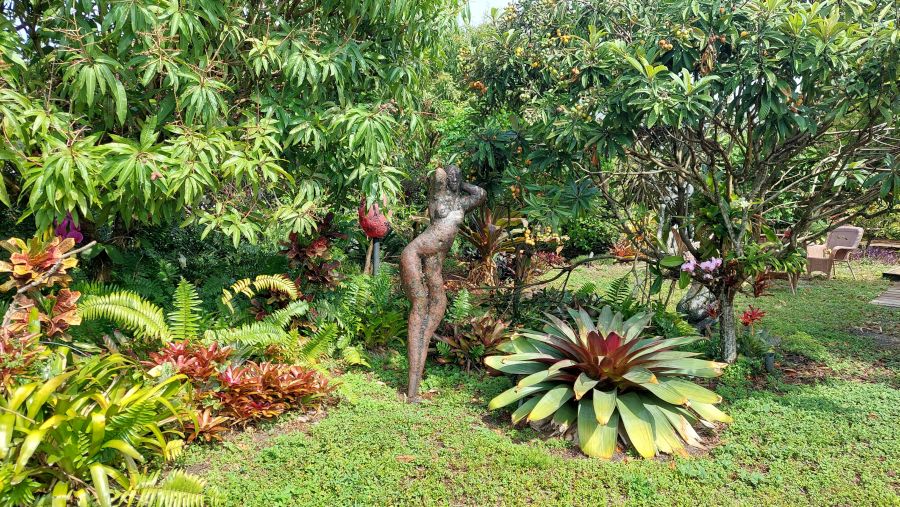

Le grand rassemblement

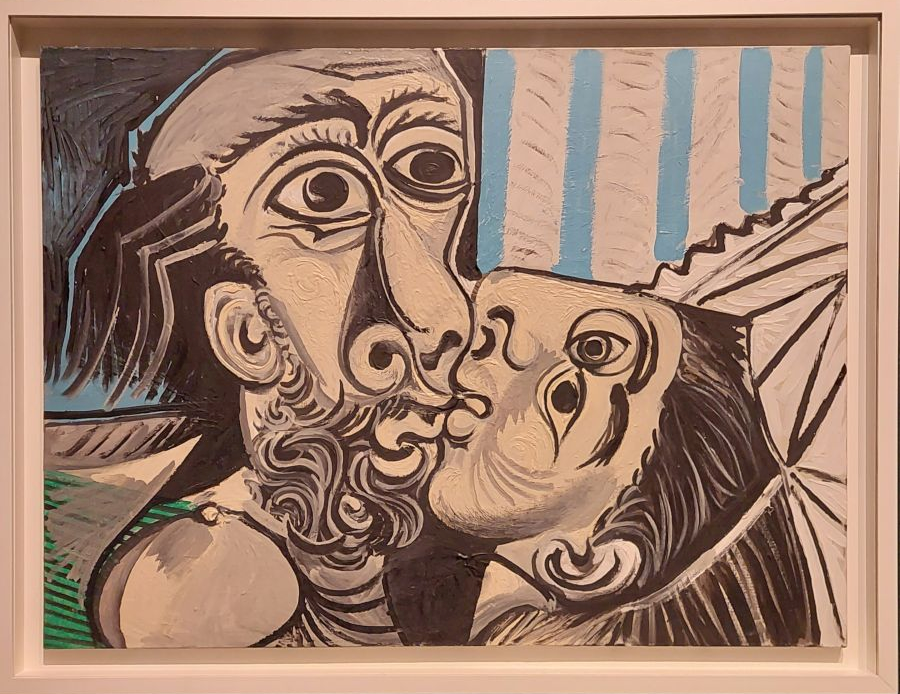

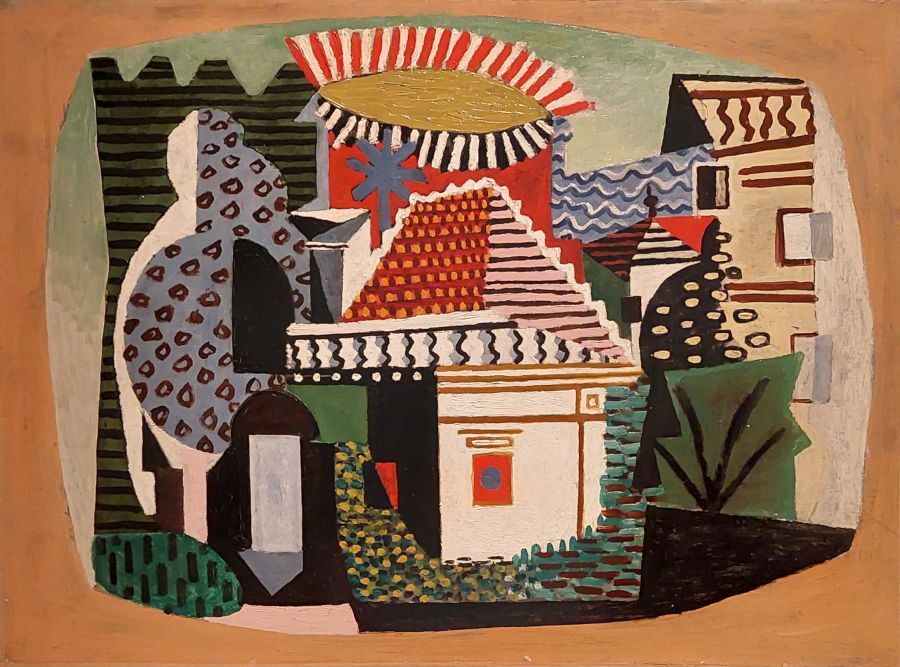

Dans la famille Gagnon ils sont tous artistes. C’est le père, Marcel, qui a commencé à sculpter ces figurines longilignes et à les installer en petits groupes au bord de la plage puis en colonne perpendiculairement à celle-ci, formant une étrange procession qui apparait puis disparait au fil des marées. Son œuvre ne se limite bien sûr pas là, mais l’attraction a attiré pas mal de curieux et a permis à l’artiste puis à sa famille de se faire connaître. La décoration de leur maison vaut également le détour.

Ne tournez plus manège

Le temps gris et pluvieux se poursuit. Il paraît que les Québécois n’ont pas vu de printemps aussi arrosé depuis longtemps, c’est bien notre chance ! Mais nous n’allons pas rester immobiles pour autant. Nous continuons d’aller jeter un œil aux curiosités qui se présentent le long de notre route. Aujourd’hui ce sera une éolienne, mais pas n’importe laquelle, juste l’éolienne à axe vertical la plus haute du monde. La performance est amoindrie par le fait que cette technologie n’a jamais supplanté les éoliennes classiques à 3 pales et axe horizontal. Mais celle que nous visitons était justement un modèle expérimental. Inaugurée en 1987, elle a fonctionné avec efficacité pendant 6 ans avant de tomber en panne. Un truc tout bête, un roulement à la base. Mais dont le remplacement aurait nécessité le démontage total de l’éolienne, avec un coût supérieur à l’installation d’une version classique. Du coup l’installation a été revendue à une société privée pour en faire une attraction touristique. On peut même, en alignant à peu près autant de dollars canadiens que de marches à gravir, grimper le long de son mât presque jusqu’au sommet. Mais elle ne tourne plus et c’est bien triste car c’est un bel objet. Pour finir par une note positive, sachez que c’est un Français, Ernest-Sylvain Bollée, qui a utilisé pour la première fois le mot « éolienne » au lieu de l’horrible expression « pompe à vent » utilisée jusque-là. Et que c’est encore un Français, Georges Darrieus qui a inventé l’éolienne à axe vertical. Bon, d’accord, ça n’a pas super marché, mais quand même !

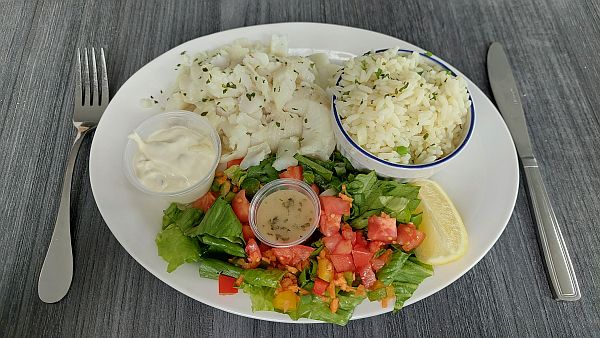

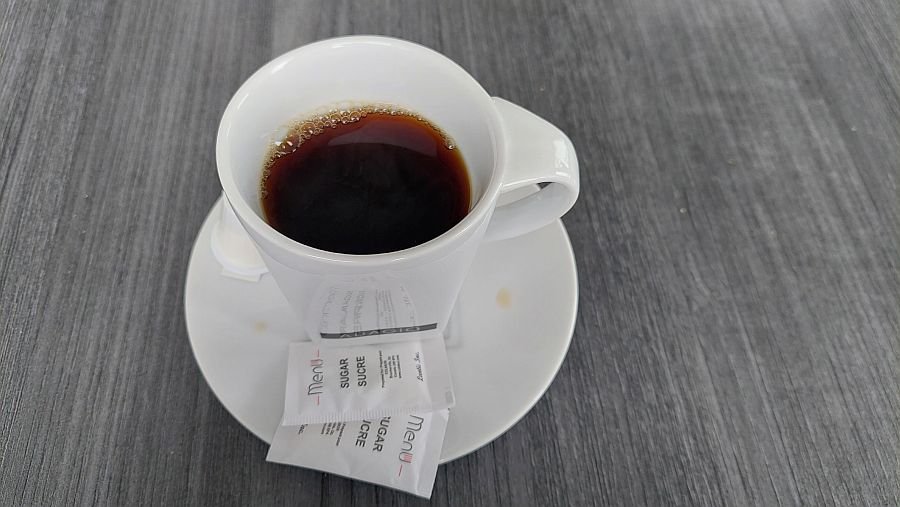

Un digne repas de fête des pères

C’est dimanche et c’est la fête des pères. Ma chérie m’invite au restaurant. Plus précisément dans une poissonnerie-restaurant car elle sait que je rêve de manger du poisson bien frais à force de côtoyer tous les jours des bateaux de pêche. Je prends une « table d’hôte », c’est comme ça que l’on appelle ici le menu du jour, composé d’une soupe de poissons (avec de gros morceaux dedans, une des meilleures de ma vie), d’un plat de turbot poché (super frais, un régal), d’un café (oui, il est bien arrivé avant le dessert…) et d’une tarte meringuée au citron (pas terrible hélas – eh les pâtissiers français, il y a plein de boulot ici !). J’avais préféré une semaine plus tôt le « pudding chômeur », une spécialité québécoise celle-là. Je vous le mets aussi en photo pour mémoire. Bon, à part le dessert, c’était quand même une bonne expérience, et mes enfants même loin m’ayant témoigné leur amour, j’étais comblé.

Après la grande ourse, l’étoile polaire

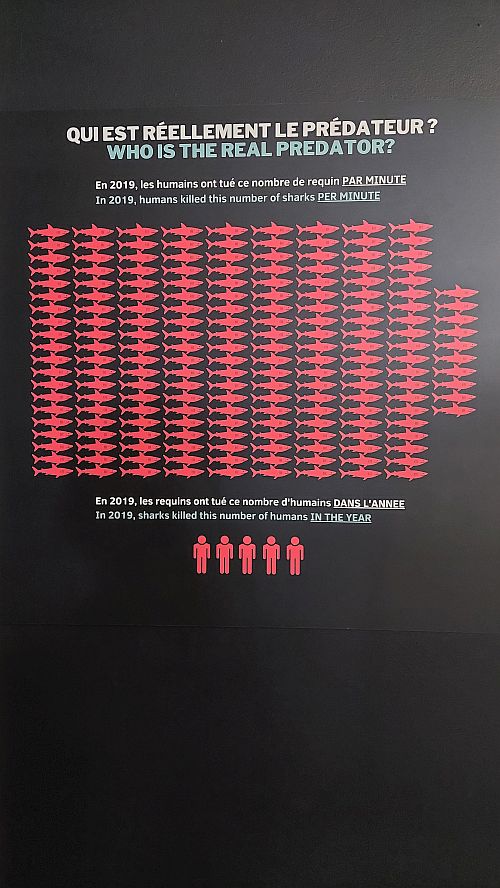

L’opérateur-relais de notre forfait Free n’étant pas implanté sur cette côte Nord de la Gaspésie, nous n’avons plus de réseau depuis 1 jour et demi. Le temps d’une soirée, ça arrive assez régulièrement lors de nos nuits en spots nature, mais ce n’est pas gênant si le lendemain on peut se reconnecter pour échanger des nouvelles ou préparer la suite de notre voyage. Mais là ça n’est pas qu’une question d’éloignement, même dans les villes nous n’avons pas de réseau. Etonnant pour une région très touristique. En fait, les antennes sont bien là, mais ce ne sont pas celles de notre opérateur. A défaut d’acquérir une carte SIM locale, il nous faut trouver des spots Wi-Fi pour continuer à communiquer. Aujourd’hui ce Musée Exploramer à Ste Anne des Monts tombe à pic. D’abord pour aller l’explorer et apprendre, malgré notre grand âge, encore plein de choses passionnantes, notamment sur la flore et la faune du St Laurent. Et découvrir notamment l’existence de cette étoile de mer dite « polaire » munie de 6 branches et non pas de 5 comme la plupart de ses consœurs. Et, toujours plus fort, on nous a montré sa rare voisine de bassin, une étoile « solaire » cette fois comptant pas moins de 14 bras, tous capables de se régénérer en cas de perte accidentelle ou volontaire. L’animateur nous compte d’ailleurs l’histoire de ce pêcheur qui, lassé de voir ses casiers envahis d’étoiles de mer, décida un jour de systématiquement les couper en deux avant de les rejeter à la mer. La population doubla en un rien de temps…

Bonus (uniquement pour ceux qui ne la connaissent pas) : M. et Mme Létoile-Polaire ont une fille, comment s’appelle-t-elle ? La solution est à l’envers pour que vous preniez le temps de réfléchir : ! rûs neib eronoélE

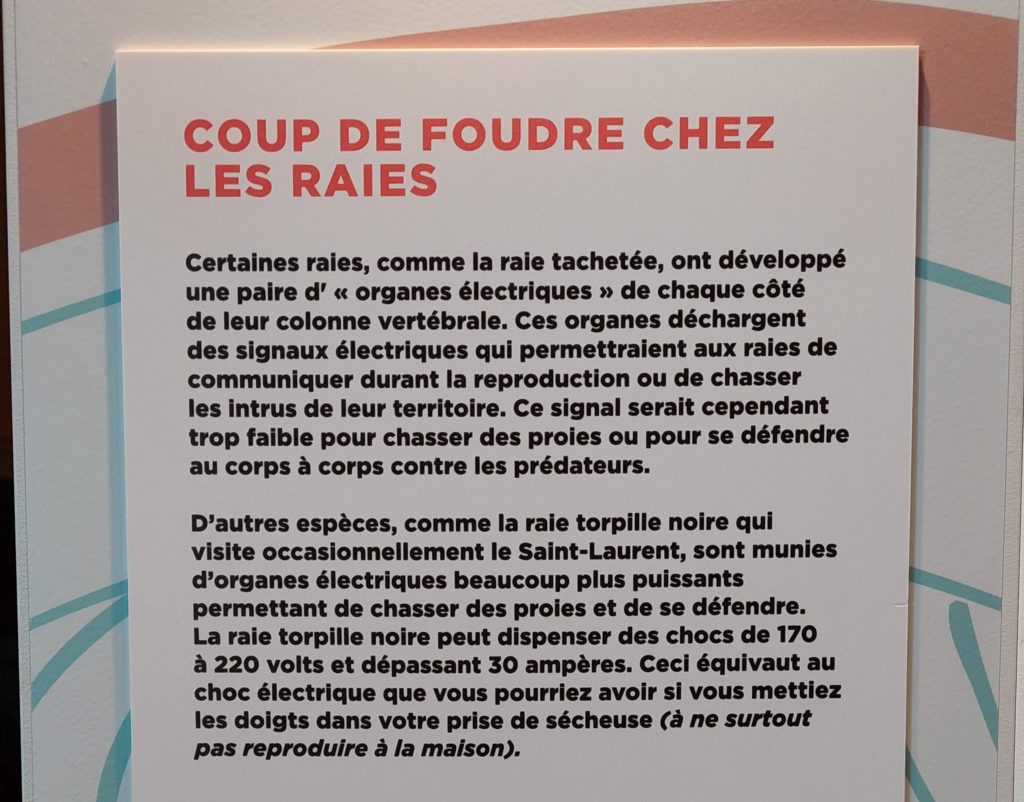

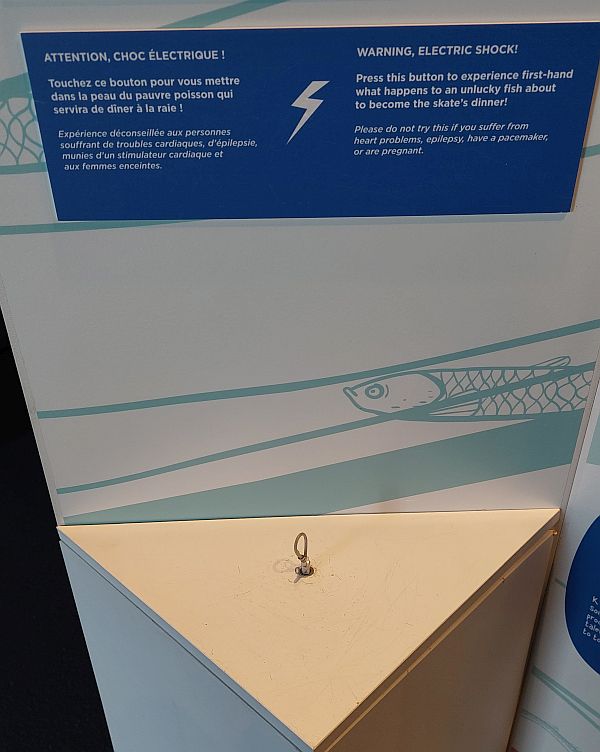

Je l’ai rêvé, ils l’ont fait !

Au cours de ma vie professionnelle, il m’arrivait, fatigué par des enfants déchaînés qui exploraient véritablement mon bureau pendant la consultation sans que les parents n’interviennent, de rêver à l’installation d’une sorte de clôture électrique préservant ma zone de travail… Je ne l’ai jamais fait bien sûr. Mais le même musée dont je viens de parler n’a pas hésité à franchir le pas, sous couverture de l’expérience scientifique cette fois. Sous un panneau décrivant les décharges électriques puissantes que peut déclencher le contact avec certaines raies, on propose d’expérimenter la sensation en touchant un anneau métallique. Bizarrement, pas un gamin turbulent à proximité ce jour là 😉

Le phare voyageur

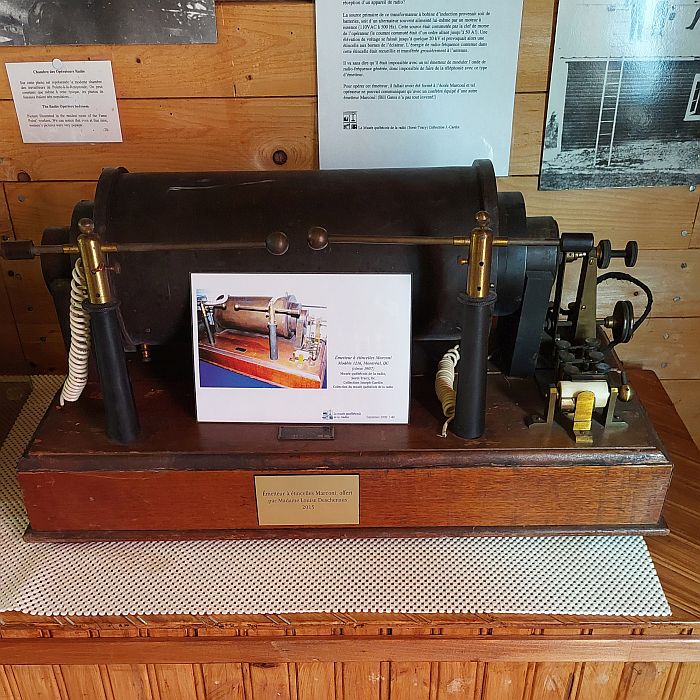

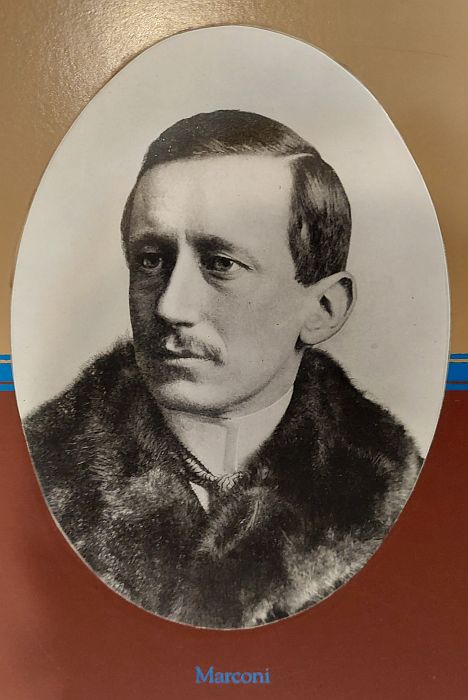

Une belle histoire que celle du phare de la Pointe-à-la-Renommée, installé loin de tout à l’embouchure du St Laurent pour en sécuriser l’accès en 1880. On nous raconte d’abord la vie très repliée du gardien et des quelques familles qui s’étaient installées là, devant quasiment tout faire en autonomie, ne pouvant compter que sur un unique ravitaillement annuel. Ce phare implanté en un lieu stratégique a de plus été le premier site d’implantation de la TSF en Amérique du Nord, en 1904, par son inventeur en personne, Guglielmo Marconi. Que ce soit par ses signaux lumineux, sonores ou radio, il a permis de sauver de nombreuses vies, soit en prévenant les abordages soit en facilitant grandement les secours. Sans les échanges TSF entre les techniciens Marconi embarqués à bord du Titanic et ceux de la station de la Pointe-à-Renommée, les survivants du transatlantique n’auraient probablement pas été secourus. Les installations ont joué également un rôle capital pendant les 2 guerres mondiales.

Après 95 ans de bons et loyaux services, le phare a été désaffecté. Et puis démonté et transporté à Québec pour soi-disant le protéger, au désespoir des habitants du petit village pour qui c’était le centre de leur vie quotidienne. Ils allaient même lui rendre visite à la capitale provinciale, c’était un comble ! Un groupe de 3 femmes a bataillé dur auprès des autorités et réussi à faire rapatrier le phare en 1997 dans le cadre d’une réhabilitation de tout le site pour sa valeur historique, et nous permettant d’en profiter aujourd’hui. Des phares qui se déplacent de 1300 km aller et retour, on en compte assez peu!

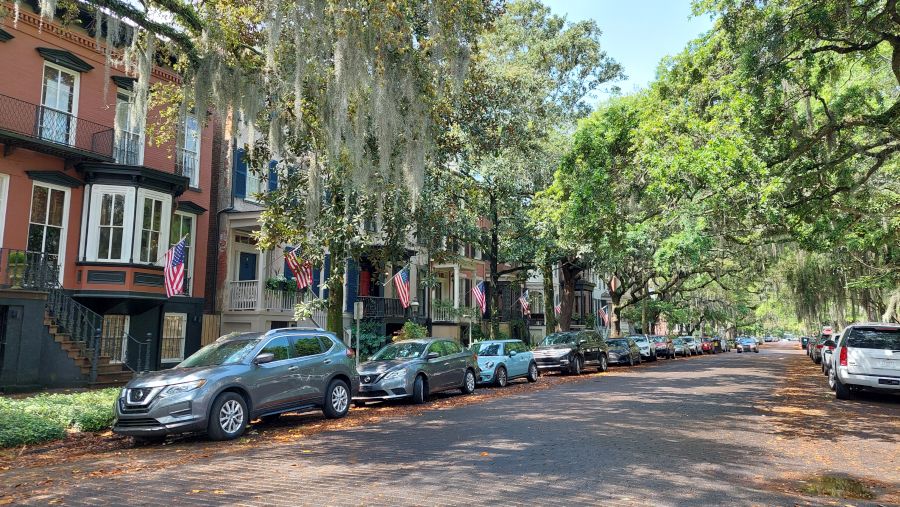

Le bout du monde

Alors que nous approchons de l’extrémité Est de la Gaspésie, la pluie qui nous avait accompagnés ces derniers jours s’assèche et l’horizon commence à réapparaître. De grandes falaises surplombent la belle route côtière. Je suis surpris d’apprendre qu’il s’agit de la chaîne des Appalaches. N’avions-nous pas déjà côtoyé ces montagnes quelques mois plus tôt en Géorgie, tout près de la Floride ? Eh bien oui, les Appalaches longent toute la côte Est de l’Amérique du Nord, jusqu’au Canada et terminent leur vie en s’enfonçant dans la mer en Gaspésie, dans un site protégé appelé parc Forillon. Une protection qui ne s’est pas faite sans heurts d’ailleurs car bon nombre d’habitants ont dû être délogés lors de la création de cet espace naturel, un souvenir douloureux si l’on en juge par le nombre de mémoriaux qui leur sont dédiés. Mais a posteriori un mal nécessaire pour les générations futures. Nous y parcourons de superbes sentiers longeant une végétation boréale d’un côté et les échancrures du golfe du St Laurent de l’autre, observant au passage de nombreuses baleines. Si l’on y prête attention, il ne se passe guère plus de dix minutes avant d’apercevoir un souffle ou deux. Il ne reste plus qu’à sortir les jumelles et d’observer les cétacés venir respirer trois ou quatre fois à la surface en exposant leur nageoire dorsale avant de plonger la queue en l’air vers les profondeurs. Du grand spectacle. Le plus long des sentiers nous a amenés rien de moins que jusqu’au « bout du monde », le surnom donné au Cap Gaspé, la pointe la plus orientale de la Gaspésie, là où les Appalaches sont englouties par la mer. Et d’ailleurs, savez-vous d’où vient le nom « Gaspésie » ? Du mot « gespeg » en MicMac (le peuple indien autochtone présent avant les français) qui signifie « fin des terres », bout du monde quoi !

Nous sommes donc allés au bout du monde, notre rêve s’est réalisé, notre voyage est donc terminé. Nous sommes très heureux d’avoir pu vivre ces moments intenses et d’avoir pu en partager une partie avec vous. Nous avons vu tellement de choses magnifi… Attendez, Claudie me dit quelque chose. Comment ? Il n’y a pas qu’UN bout ? Ah bon ? Ah mais alors ça ne s’arrête pas là ! Ouf ! Bon eh bien nous repartons pour de nouvelles aventures vers un des autres bouts de ce monde décidément immense, et vous disons à bientôt.