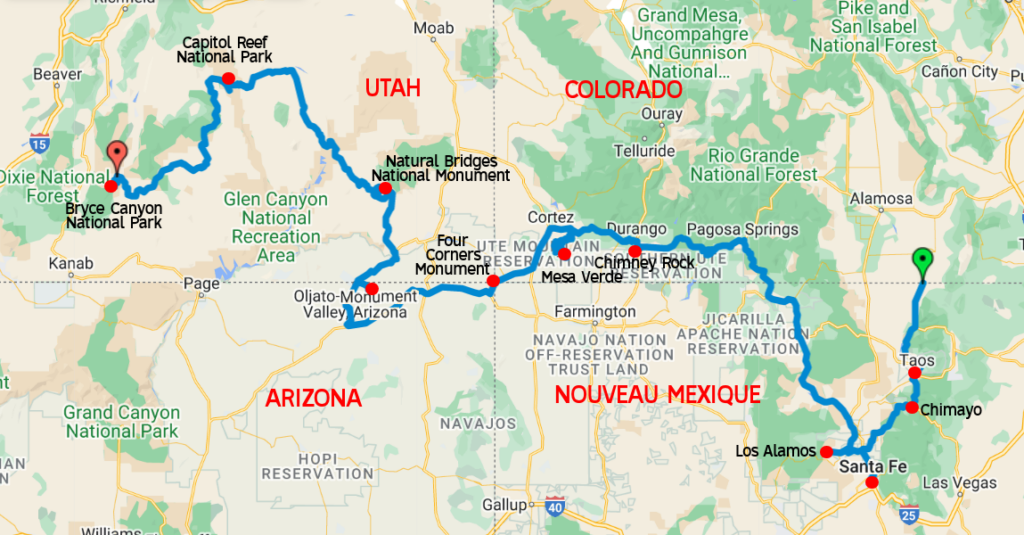

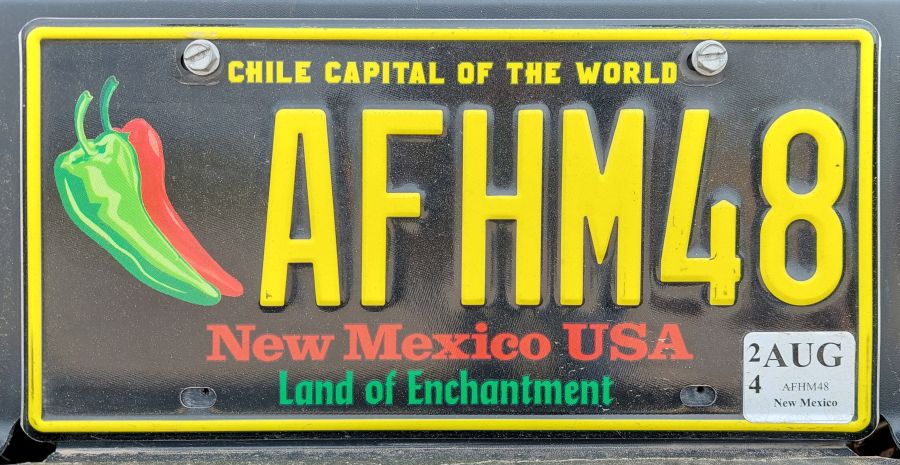

En arrivant au Nouveau Mexique, nous qui pensions être déjà dans le désert le touchons vraiment du doigt, ou plutôt des pneus de Roberto. Mais il s’agit d’un désert coloré, collines jaune-vert parsemées de petits buissons ondulant à l’infini, gigantesques falaises roses faites de couches empilées qui ne demandent qu’à s’effondrer, profonds canyons comme celui du Rio Grande qui ne sont pas dûs à l’érosion mais à l’écartement de plaques tectoniques. Avec 6,7 habitants au Km², les villes sont plutôt rares mais ont un caractère mexicain bien affirmé. Normal puisque c’est le Mexique qui a dénommé la région.

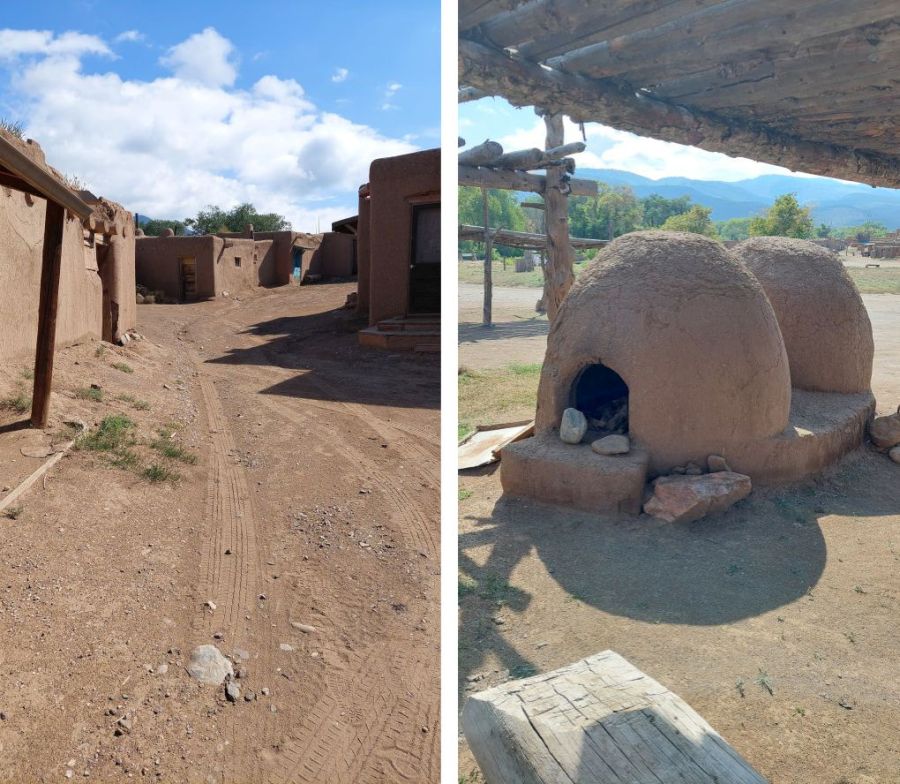

Taos Pueblo, un village figé dans le temps

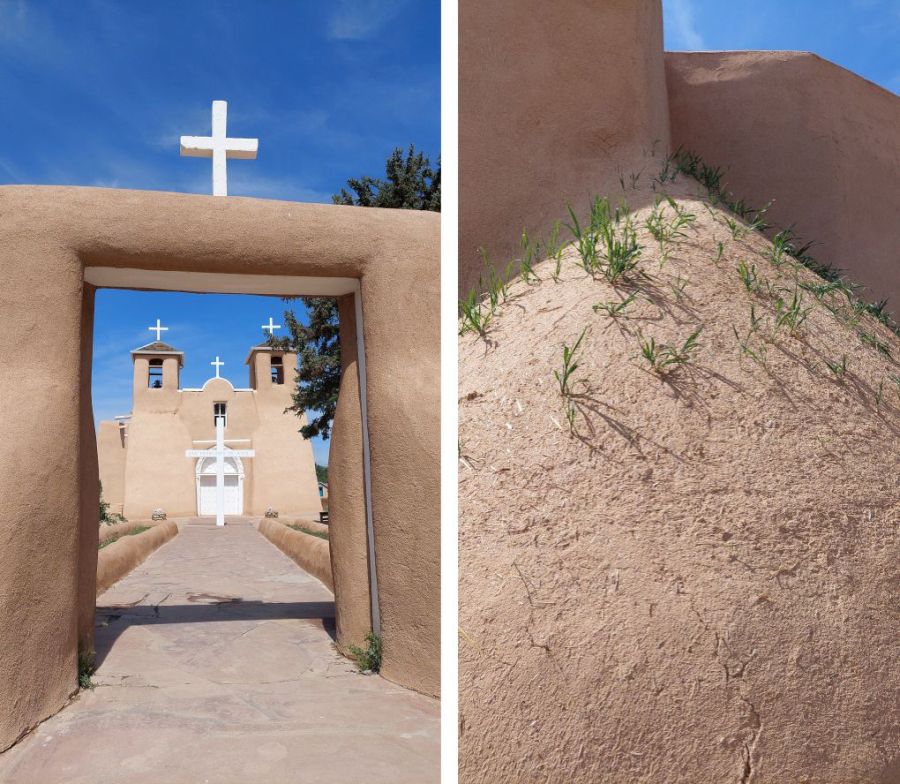

Le village de Taos Pueblo a été bâti voilà un millénaire, bien avant l’arrivée des colons espagnols, par la tribu des indiens Taos (saules rouges) qui y vit encore, du moins environ 200 de ses membres. L’architecture est particulière à la région, avec des bâtiments rectangulaires aux angles arrondis construits en adobe (mélange de boue et de paille séchée au soleil), souvent sur deux ou trois étages reliés entre eux par des échelles. Afin de conserver les traditions, l’eau courante et l’électricité n’y sont pas installés. L’approvisionnement en eau est assuré par une précieuse rivière qui traverse le centre du village. Le lieu est en grande partie sacré et de nombreuses zones ne nous sont pas accessibles : rues excentrées du village, ancienne église et cimetière, ainsi que toute la montagne en arrière-plan qui serait le lieu de naissance de tous les ancêtres. Mais la partie visitable est tout à fait suffisante pour apprécier l’esthétique et la sérénité du lieu. 19 autres villages indiens de ce type sont encore présents au Nouveau Mexique, mais Taos Pueblo est le plus grand et le seul continuellement habité.

Juste à côté, la petite ville de Taos essaie de conserver les mêmes principes architecturaux, mais le ciment peint a bien souvent remplacé l’adobe et bien sûr l’eau et l’électricité équipent les maisons. Le mélange des styles amérindien, espagnol et anglais lui donne néanmoins un certain charme, attirant pas mal de touristes et un artisanat varié, souvent de qualité.

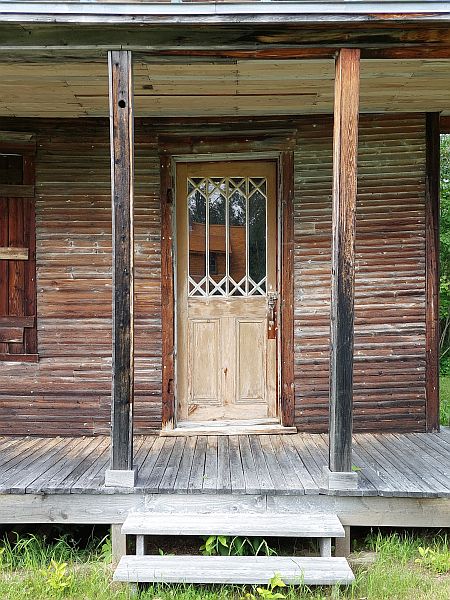

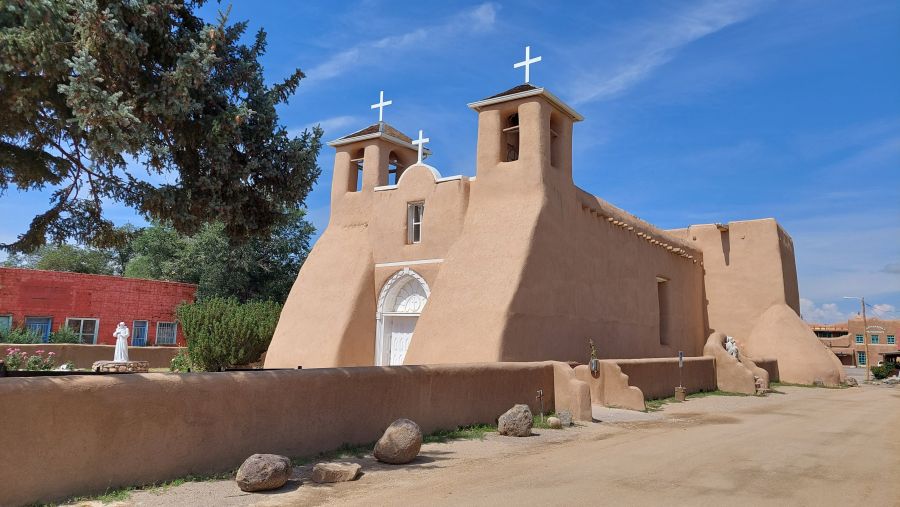

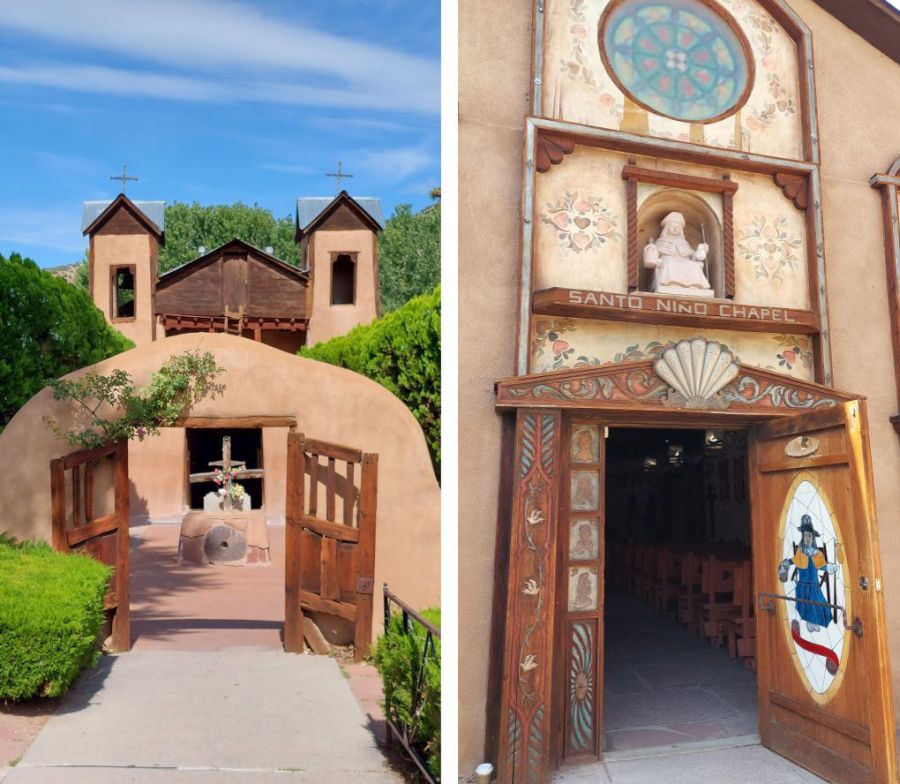

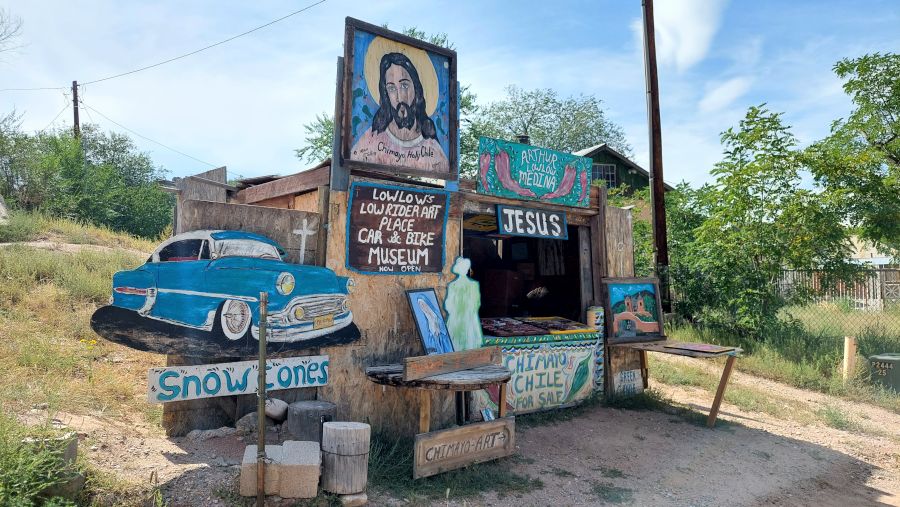

Chimayo et mes blagues un peu Lourdes

Du temps où elle était occupée par les amérindiens, c’était plutôt une station thermale. Mais lorsque les colons espagnols ont importé (imposé) le catholicisme, les miracles sont arrivés comme par miracle. La terre rouge du coin aurait guéri quelques lépreux, déparalysé des paralytiques, sauvé des tas de gens en fait, comme l’attestent les nombreuses photos de remerciements collées sur les murs et la ribambelle de béquilles suspendues dans une chapelle. Il paraîtrait que pour la Covid aussi ça marchait bien. Nous on avait Raoult, chacun son truc. En tout cas, le succès est tel que la municipalité doit ramener chaque année plusieurs camions de terre pour compenser celle que les fidèles ont emportée avec eux. Je rêve du jour où les emballages plastiques auront un pouvoir guérisseur : les rues seraient d’un propre, mais d’un propre ! Sinon c’était beau et, contrairement aux apparences, je respecte tous ces gens qui se recueillent et prient pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Et puis la campagne avec ses falaises roses est superbe.

Santa Fe

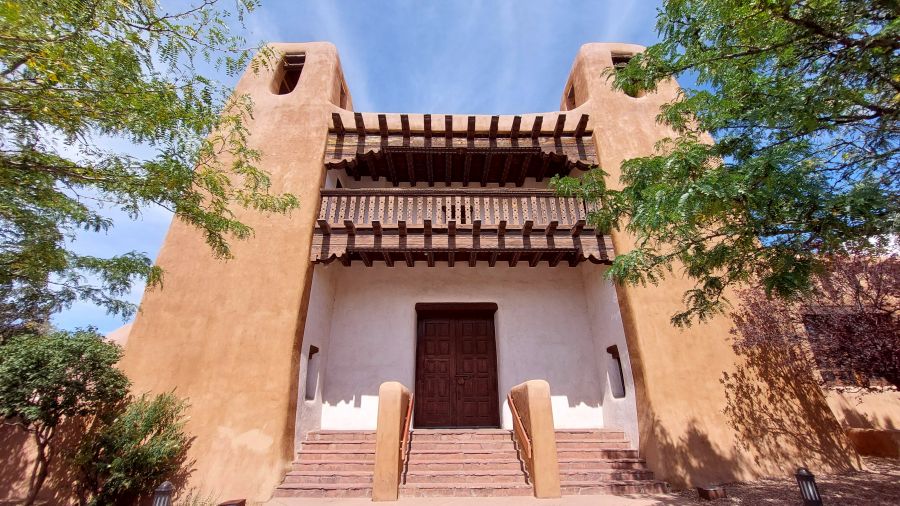

Avec ses 2100 m d’altitude, la capitale de l’état du Nouveau Mexique est la plus élevée de toutes les capitales d’état des USA, et sans tricher en plus car elle ne comporte aucun gratte-ciel. De loin, toutes les constructions ont l’air masquées par la verdure. Nous y avons trouvé en conséquence une fraîcheur nocturne bien agréable après les températures élevées de ces dernières semaines.

Architecturalement, elle reprend le style amérindien déjà vu à Taos Pueblo deux jours auparavant : constructions cubiques à bords arrondis, sur plusieurs niveaux décalés, avec poutres apparentes. Mais si les indiens du village en question ont su préserver leurs matériaux (terre argileuse mélangée à de la paille) et leurs traditions (pas d’eau courante, pas d’électricité, transmissions uniquement orales) la grande ville s’est bien entendue convertie au béton et à toutes les commodités modernes (8 heures par jour devant un écran, activité physique sur un tapis, repas livrés par Uber Eat, etc. tout ça grâce à la Santa Fe électricité…). A ce style amérindien s’ajoutent des influences hispaniques (ce sont quand même les Espagnols qui ont créé la ville), mexicaines (Santa Fe a appartenu à ce pays pendant 38 ans mais ont dirait beaucoup plus longtemps), et françaises (juste pour la cathédrale, bâtie par des auvergnats sur le modèle de celle de Volvic, l’eau bénite en moins). Beaucoup d’artistes sont venus s’installer ici, profiter des 300 jours de soleil par an et de la manne touristique hébergée dans les hôtels de luxe.

J’ai pas kiffé Georgia

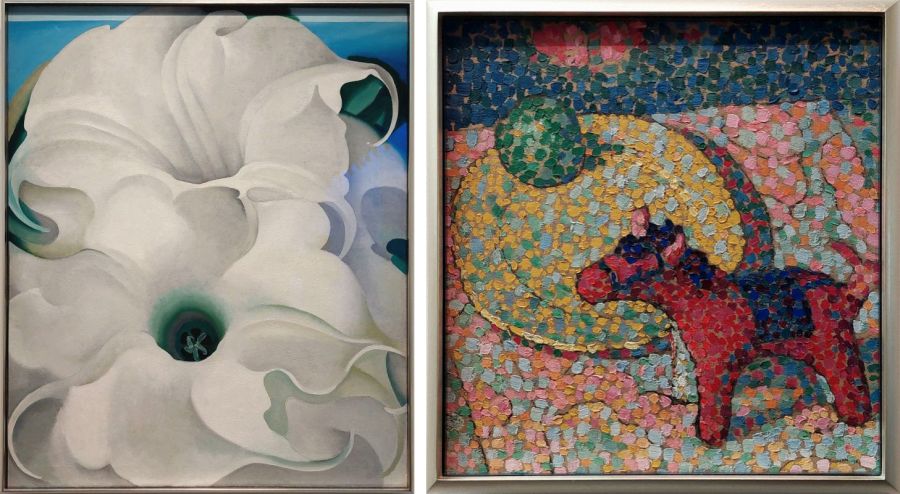

Georgia O’Keeffe est une peintre américaine de renommée internationale, connue pour ses fleurs et ses paysages peints à la manière « précisionniste », ce qui n’a rien à voir avec l’hyperréalisme, contrairement à ce qu’on pourrait croire et que j’adore. L’artiste ayant fini ses jours à Santa Fe et légué une partie de ses œuvres à la ville, celle-ci reconnaissante lui a ouvert un musée, que nous sommes allés visiter. Claudie a beaucoup aimé, moi pas trop. A vous de juger sur les quelques photos jointes. Il y a quand même quelqu’un qui a payé 44,4 millions de dollars en 2014 pour la grosse fleur blanche sur la dernière photo. Si vos enfants ne savent pas quoi faire plus tard, suggérez-leur de devenir précisionnistes.

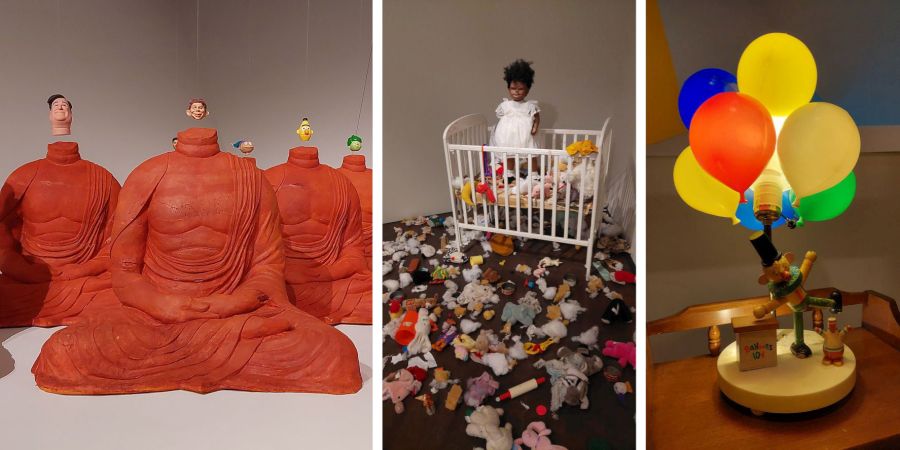

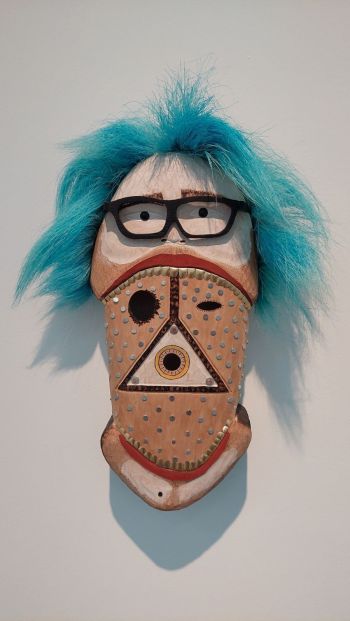

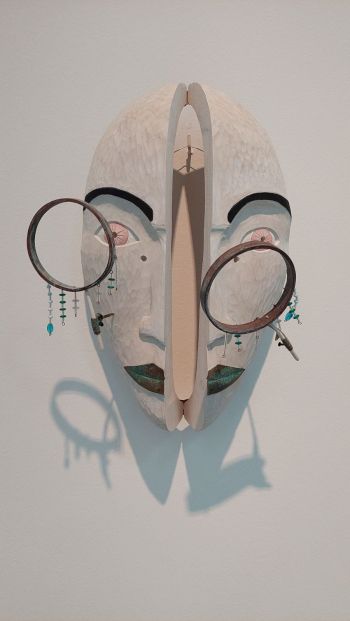

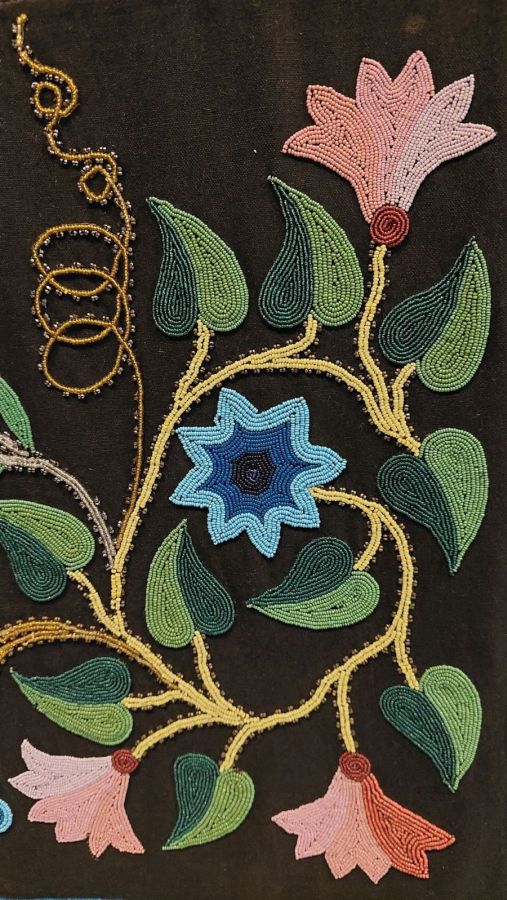

Mais j’ai kiffé le folklore

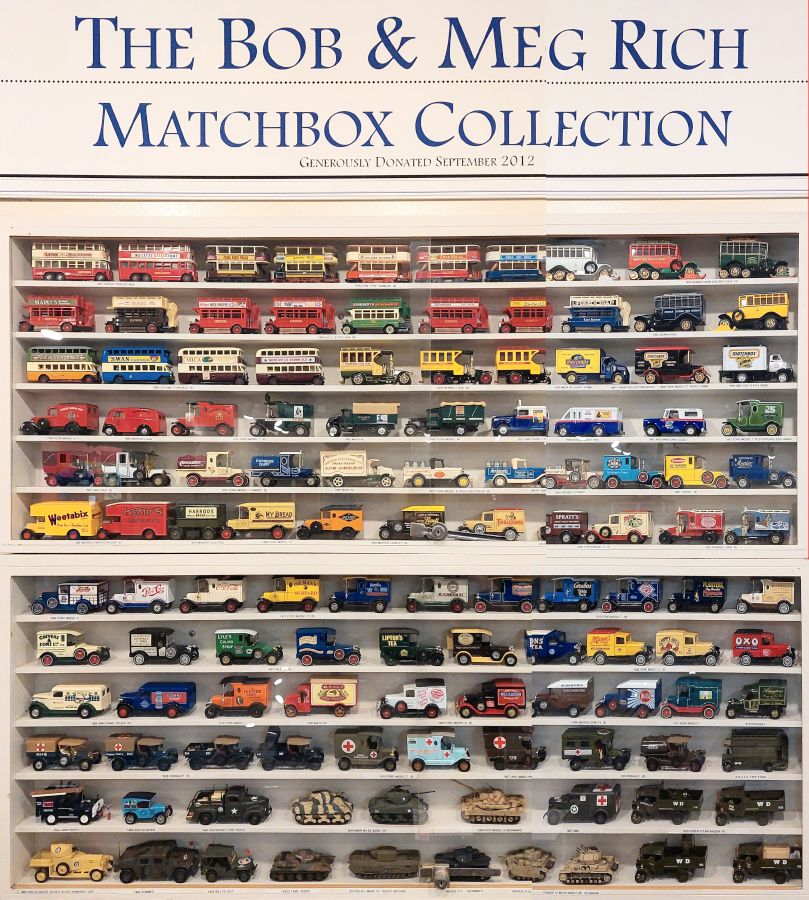

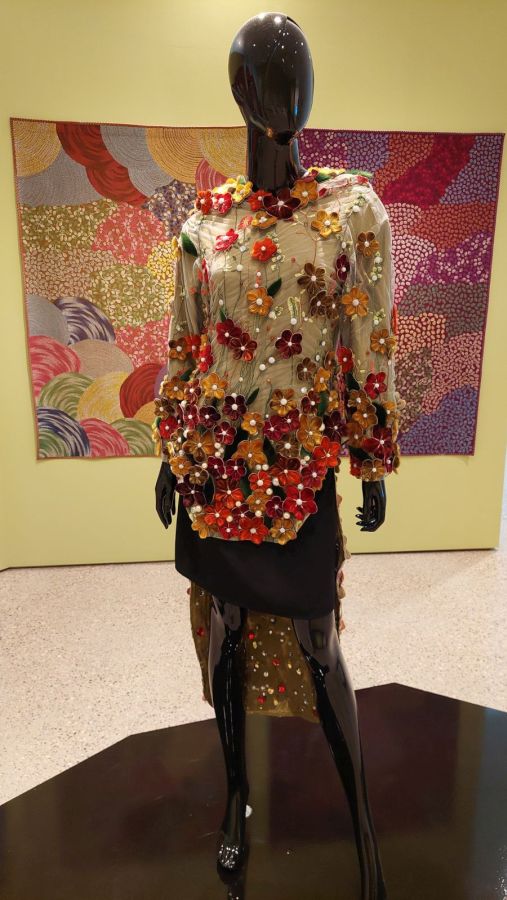

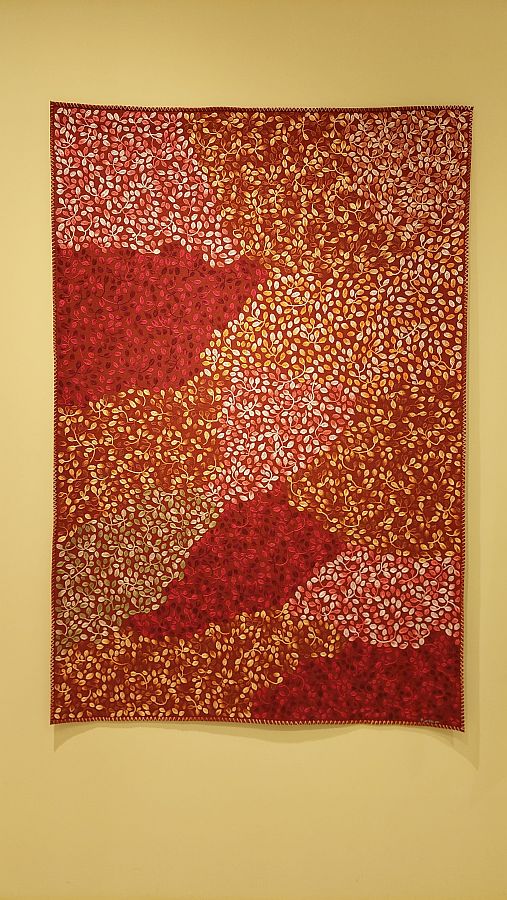

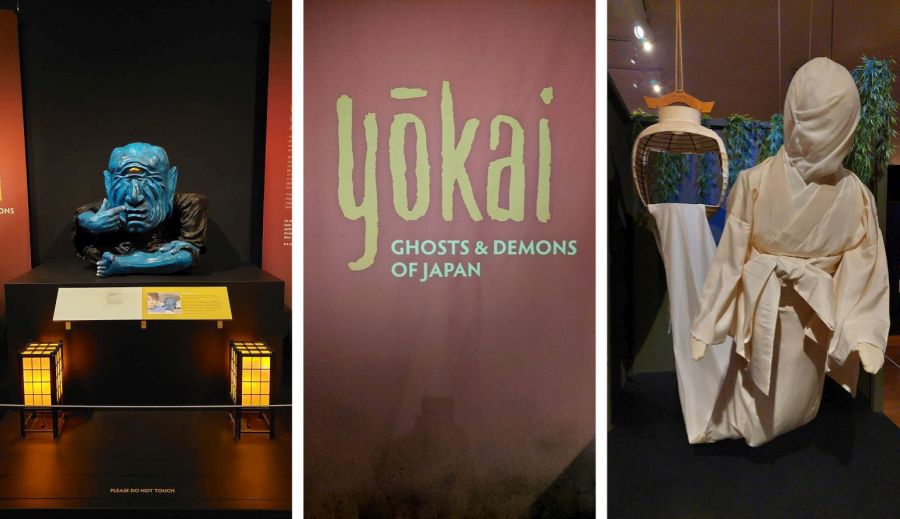

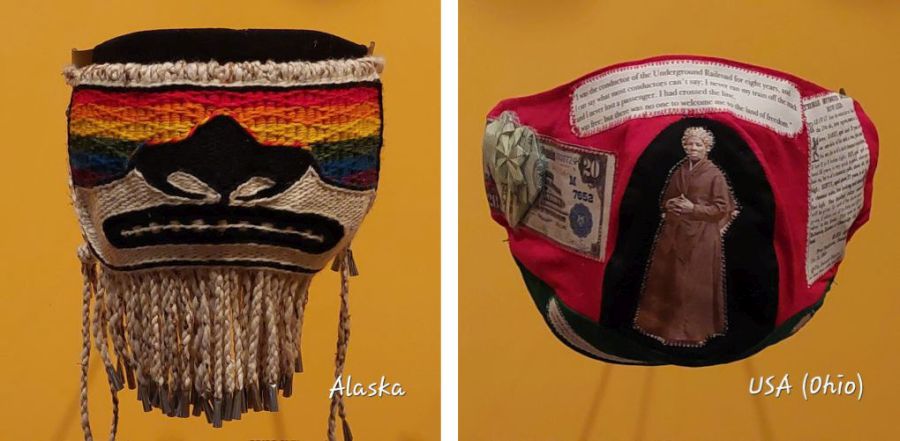

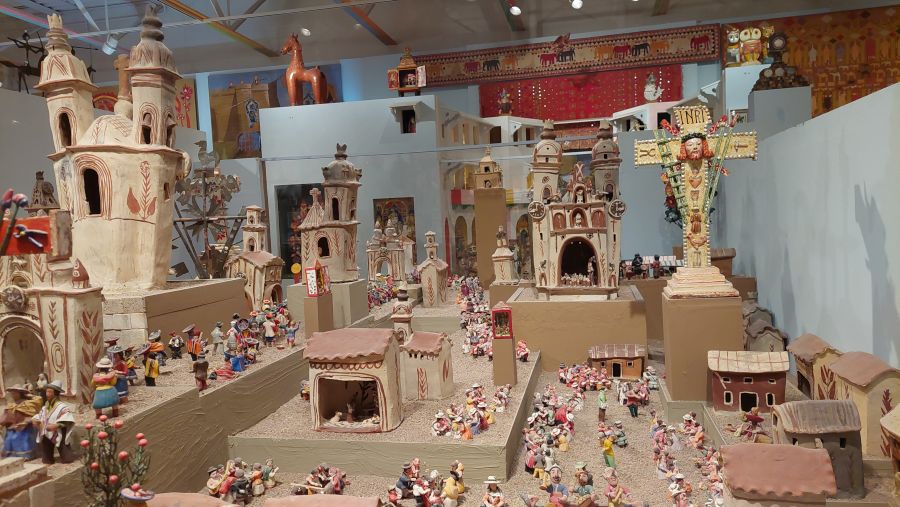

Puisque Santa Fe possède cette réputation artistique, nous en avons cherché une expression peu commune et avons déniché ce Muséum International d’Art Folklorique. Outre des expositions temporaires comme celle sur les démons japonais et cette autre sur le masque anti-covid en tant qu’œuvre d’art, nous avons surtout apprécié l’exposition permanente sur les arts folkloriques rassemblant plus de 160 000 figurines du monde entier. Une vraie caverne d’Ali Baba, on ne savait plus où donner de la tête !

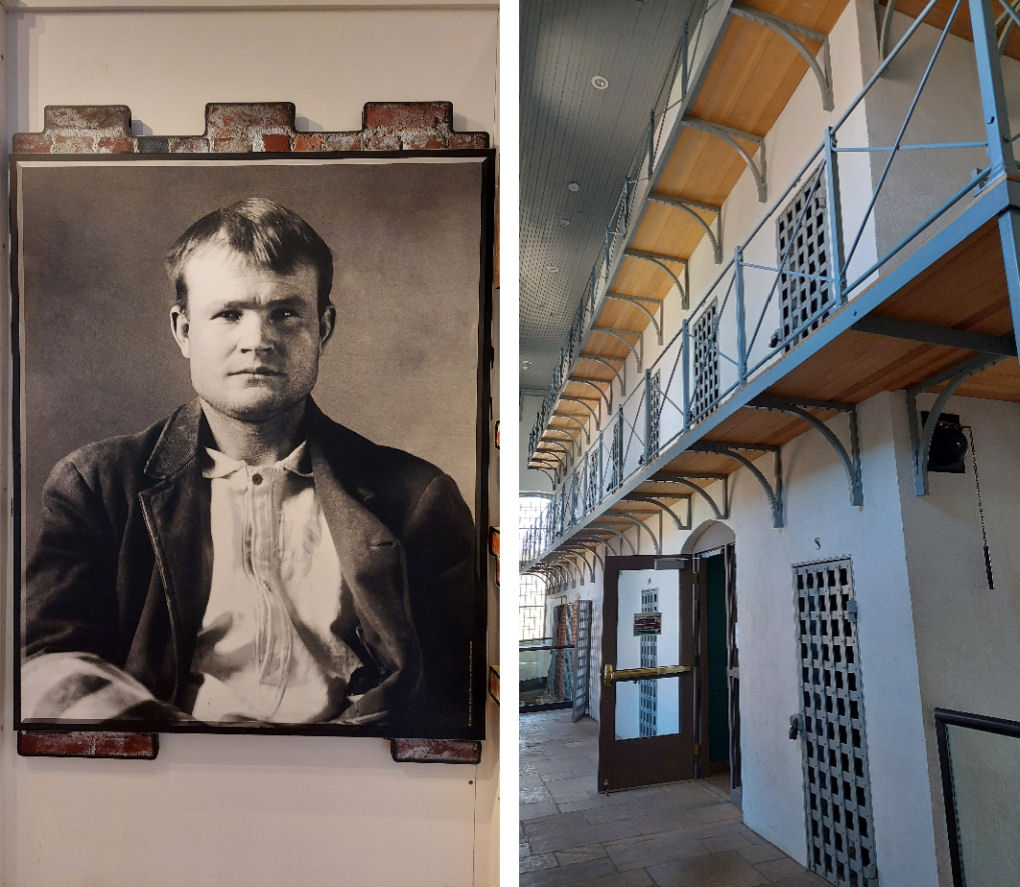

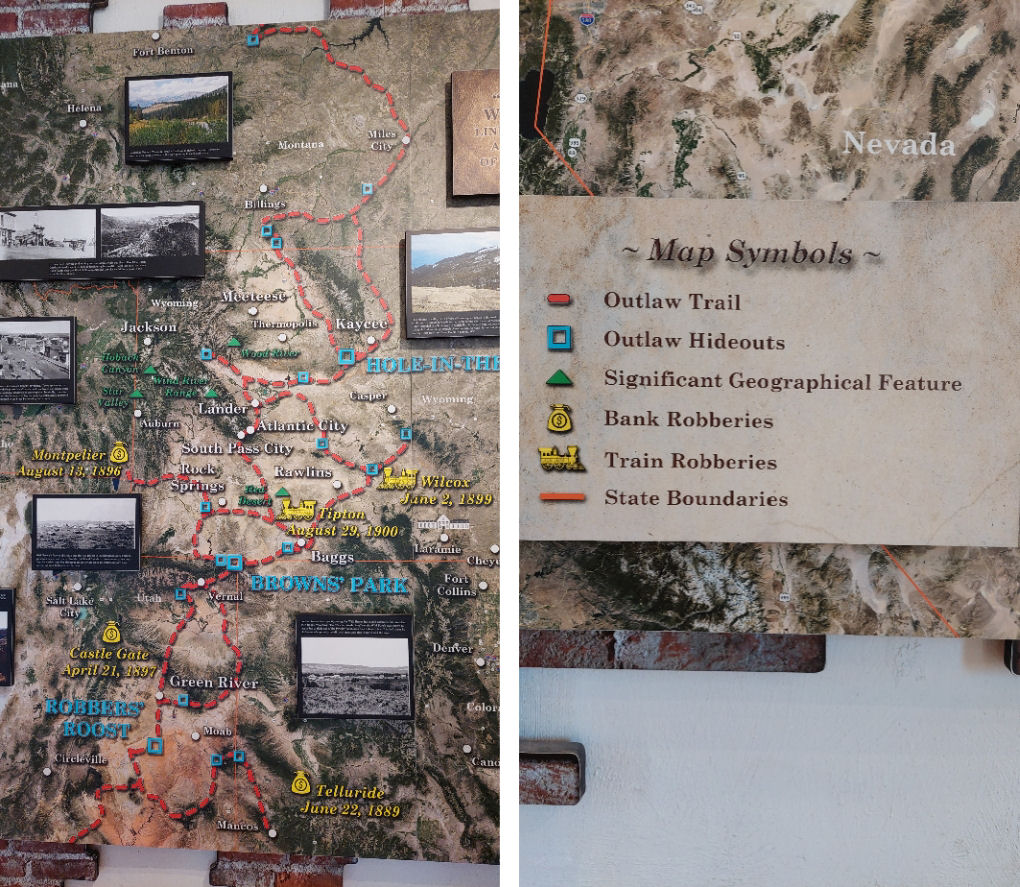

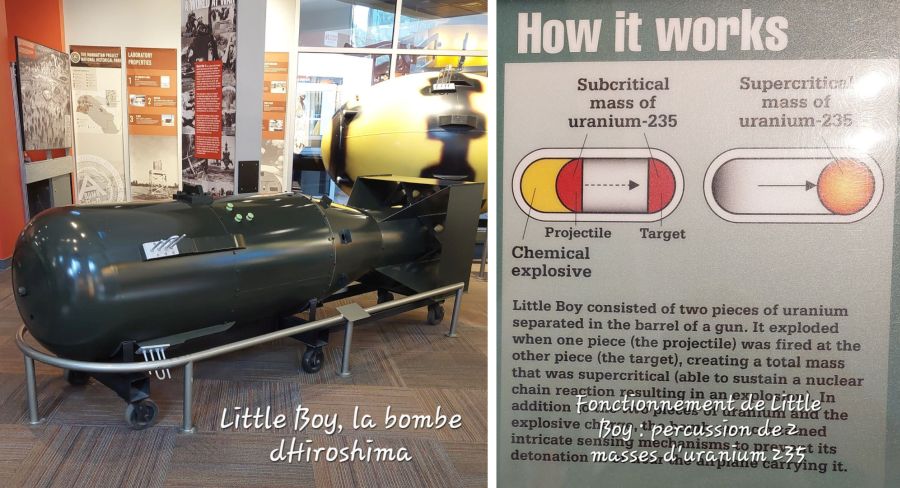

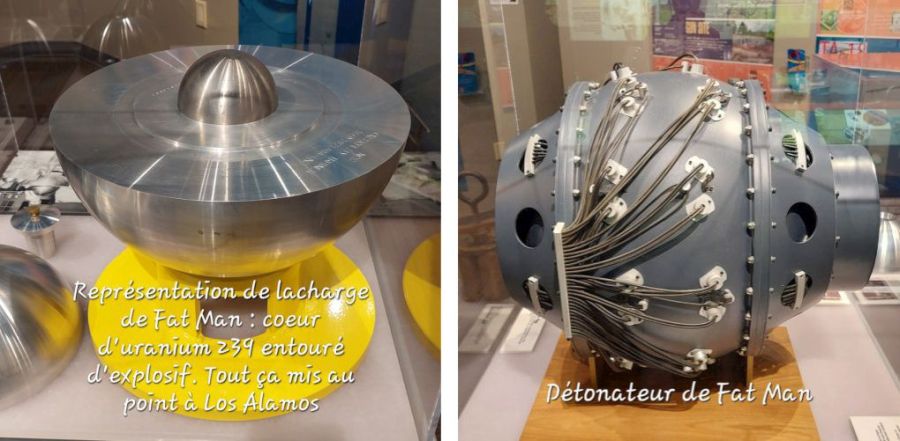

De la bombe, je vous dis !

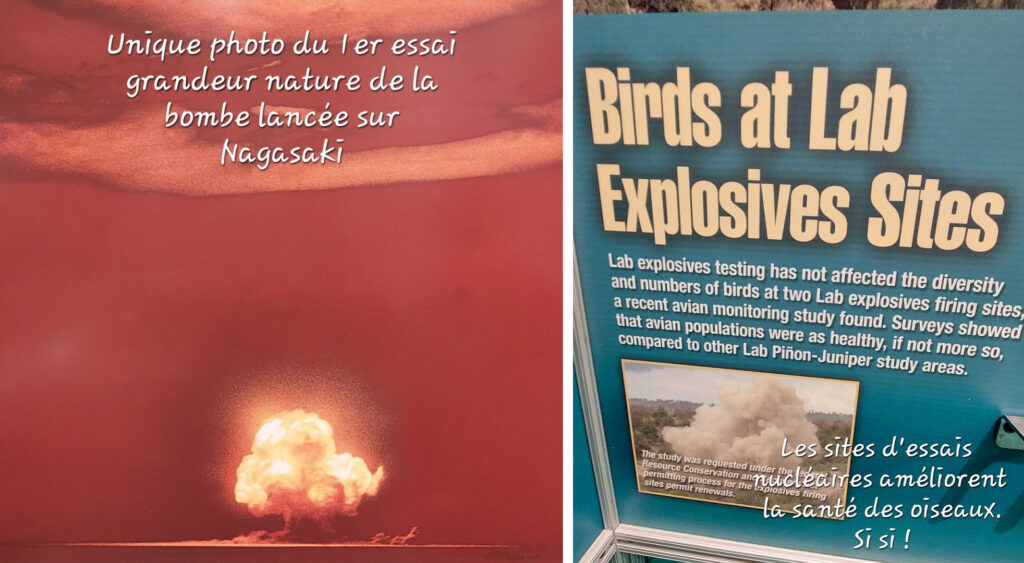

Je n’avais jamais entendu parler de Los Alamos auparavant. Ça veut dire que finalement ils ont bien fait leur boulot. De garder secret le lieu où ils ont mis au point la bombe atomique. Enfin maintenant c’est public. Pas le laboratoire où ils font encore des trucs louches, mais la salle où ils exposent des maquettes de Little Boy et Fat Man, les tombeurs respectifs de Hiroshima et Nagasaki. En mettant tous les plans pour qu’on puisse en refabriquer une à la maison. Et en plus c’est gratuit. Comme ça on est moins regardants quand ils disent qu’aux endroits où ils ont fait les essais, il n’y a eu aucune conséquence pour les oiseaux, bien au contraire. C’est sûr qu’avec leur 3 becs ils mangent mieux ! Nan, je blague, la dissuasion nucléaire c’est quand même utile. Du moins tant qu’un fou n’en prend pas les commandes.

On apprend aussi quelques anecdotes dans ce lieu chargé d’histoire. Comme celle du navire qui a transporté l’uranium en provenance de Los Alamos qui a été coulé par une torpille 3 jours seulement après la livraison. Où encore celle du photographe qui a pris l’unique cliché disponible du tout premier essai nucléaire, alors qu’il n’était qu’un amateur, chargé par son patron de prendre quelques photos souvenirs des préparatifs. Et enfin le coup de chance de la ville de Kokura, initialement choisie comme cible, remplacée au dernier moment par Nagasaki en raison du mauvais temps. Pensez-y la prochaine fois que vous vous plaindrez de la météo !

Séquence vérité

Si le ciel est souvent bleu sur les photos, c’est qu’il y a un biais de recrutement comme on dit dans les études scientifiques. Si nous sommes plutôt vernis côté météo depuis le début de l’été, on ne peut pas cacher que la grisaille se montre parfois. Mais dès lors que c’est possible, ce sont ces moments que l’on choisit pour faire les courses, les pleins et les vides de Roberto, les lessives, ou tout simplement profiter d’une petite pause. Mais rien besoin de tout ça cette après-midi là, nous avions bien l’intention de visiter ce petit site appelé Chimney Rocks pas trop éloigneé de notre route prévue. Mais le ciel déjà menaçant depuis quelques heures a confirmé nos craintes, et des trombes d’eau se sont abattues sur nous. Attendant l’accalmie sur le parking du site, nous avons vu un ranger venir se garer à côté de nous et nous faire signe d’ouvrir la vitre. Il venait nous informer que la visite du parc était fermée pour aujourd’hui en raison du risque de foudroiement en altitude, mais que nous pouvions venir dans le centre des visiteurs visionner quelques vidéos et explorer l’exposition. Ce que nous avons fait. Dévoué, non, le ranger ? Nous avons suivi ses conseils et appris que ces constructions rocheuses au sommet de la montagne étaient destinées à des observations astronomiques et notamment lunaires. A défaut de pouvoir nous y rendre, nous ne rapporterons que des photos de l’entrée sous la pluie.

Les dessous de table des indiens Pueblos

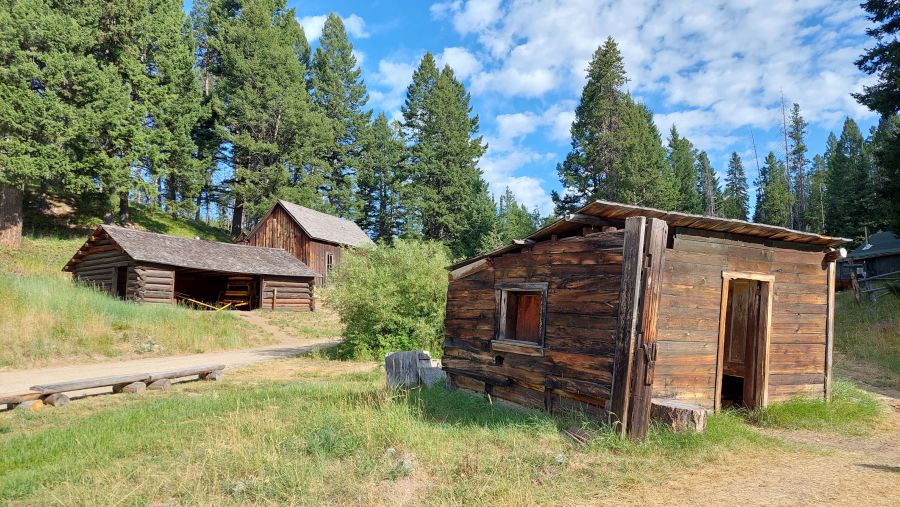

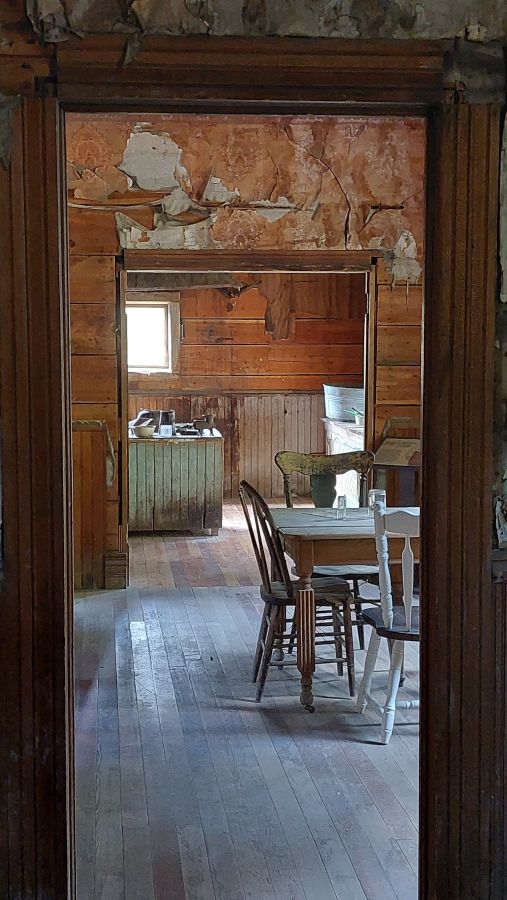

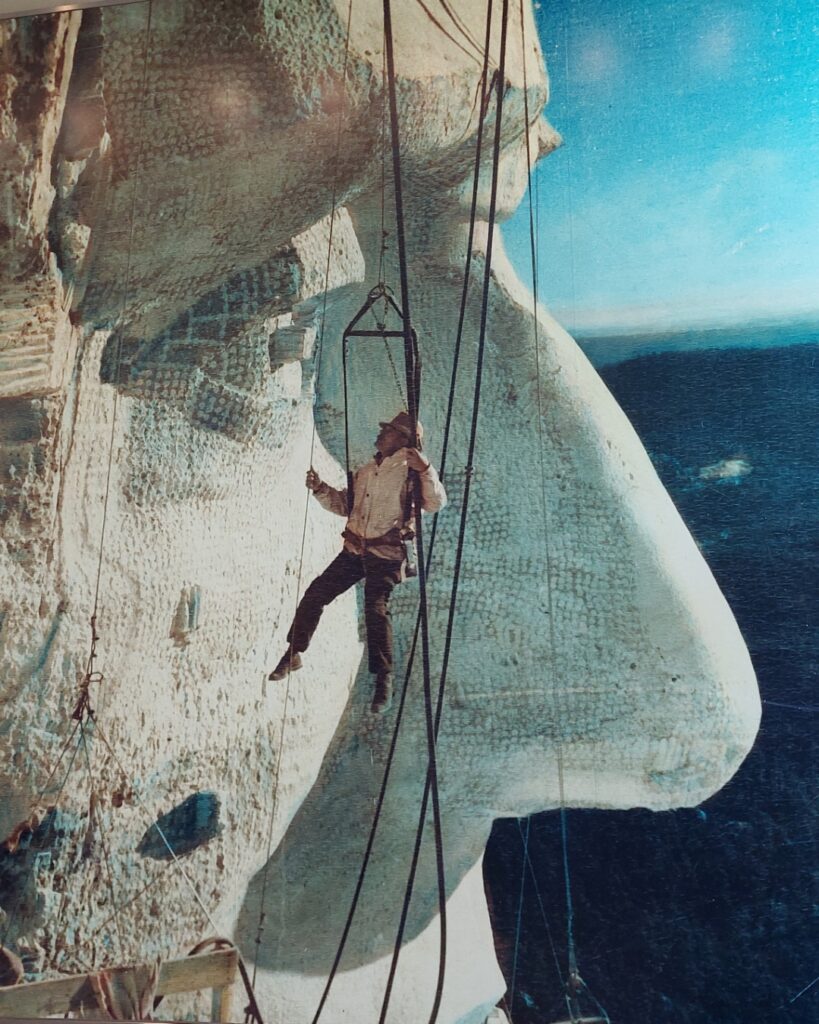

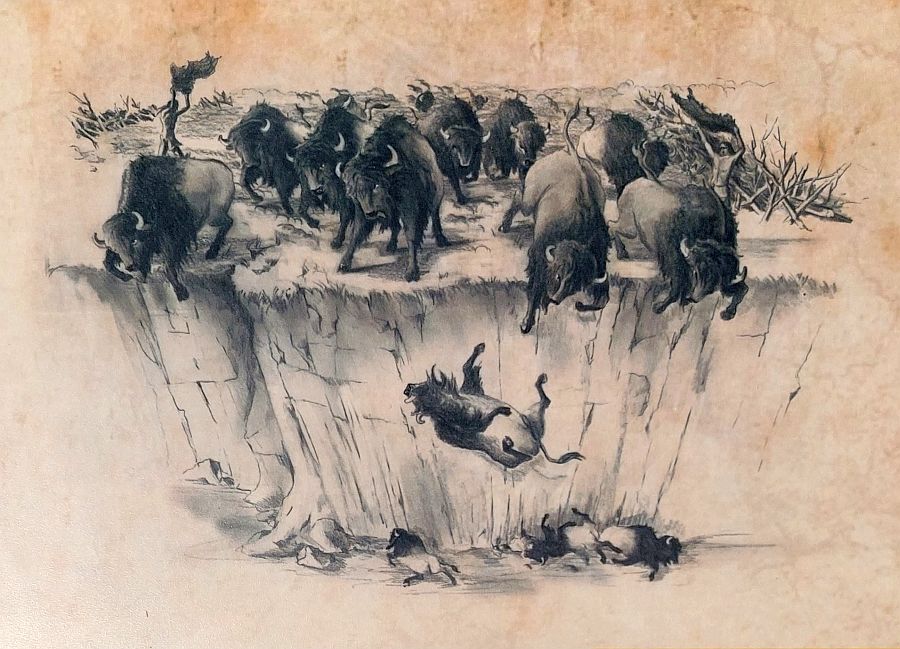

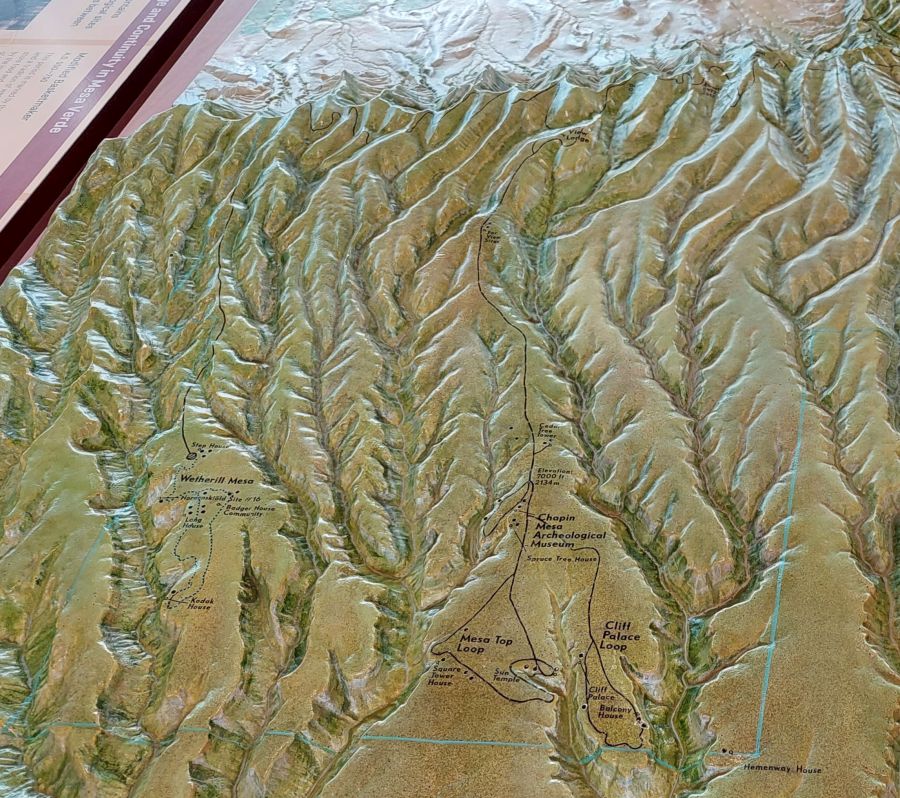

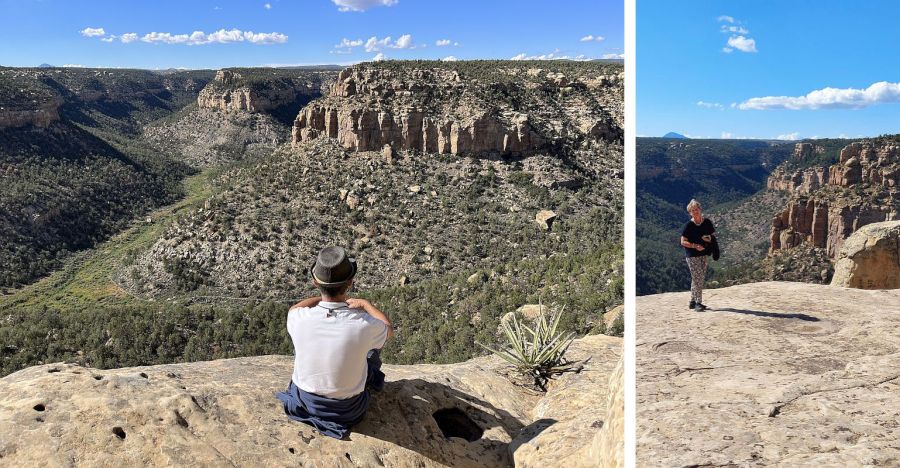

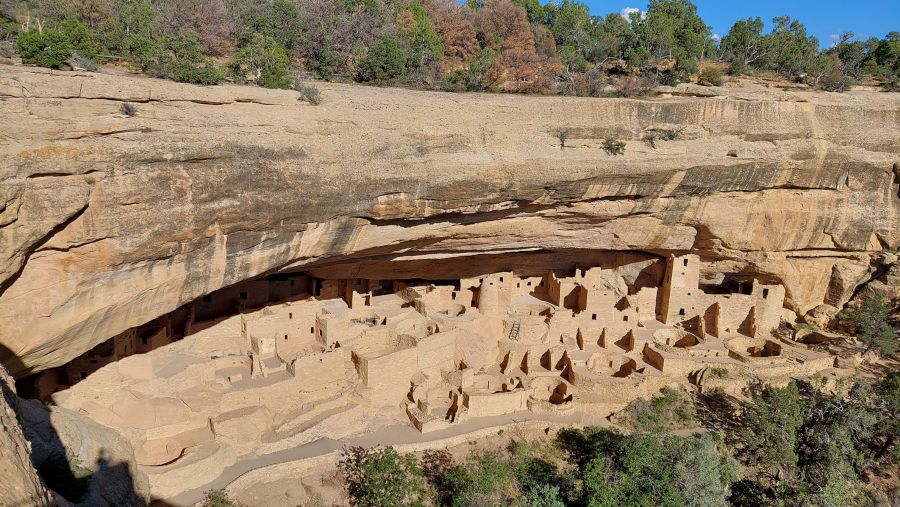

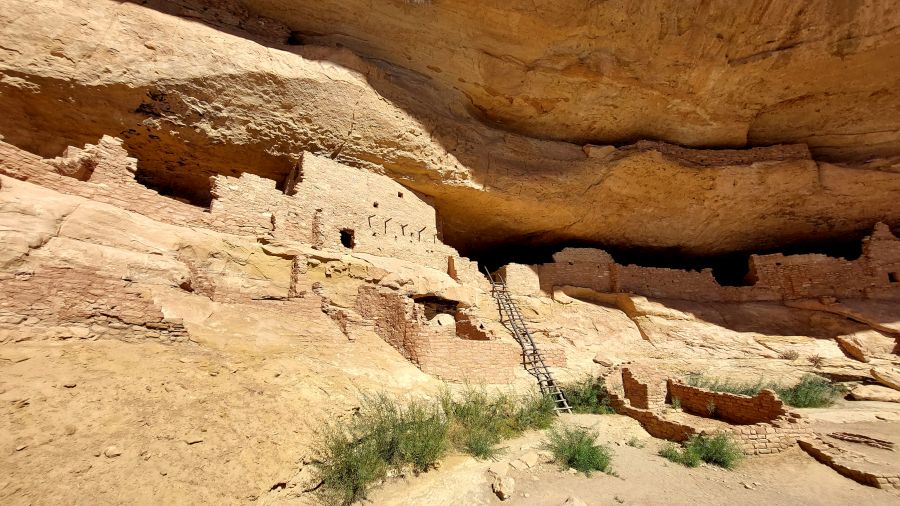

La région de Mesa Verde, au sud-ouest du Colorado, est un immense plateau recouvert d’une forêt, d’où le nom de « table verte », sillonné de profonds canyons créant autant de falaises de grès abruptes. Les indiens Anasazi puis Pueblos y ont longtemps vécu à sa surface, cultivant leurs champs et récoltant leurs fruits. Pour des raisons diverses, sans doute liées au climat et peut-être à des périodes de guerre, une partie d’entre eux s’est réfugiée vers le 12ème siècle dans de grandes alcôves naturelles au sein même des falaises. Ils y ont élevé des murs, installé des planchers et autres lieux de vie, créant ainsi de vastes bâtisses troglodytes où pouvaient vivre jusqu’à 200 personnes. Ils étaient protégés ainsi, sans doute mieux qu’à la surface, des températures extrêmes des étés et des hivers tout comme des précipitations. Une longue période de sécheresse une centaine d’années plus tard les incita à quitter les lieux et migrer plus loin.

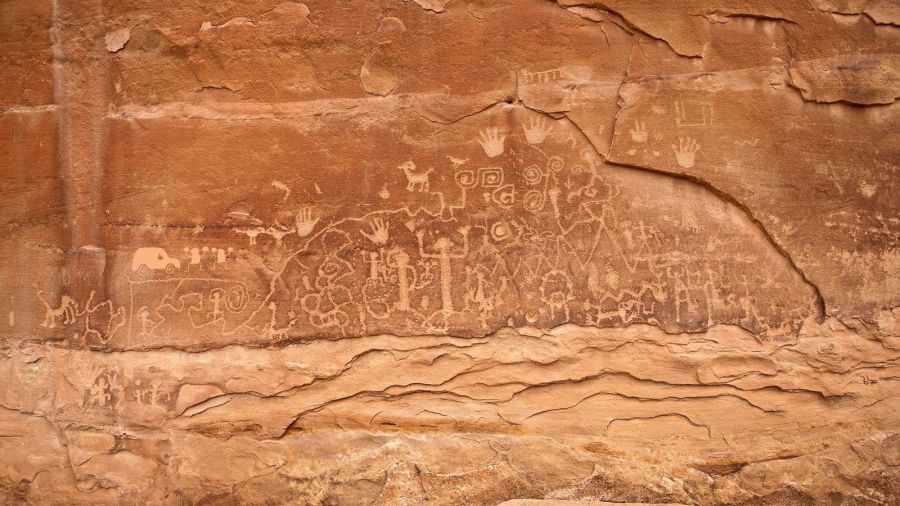

Le parc national ouvert depuis 1906, permet d’observer de loin et de près (en visite guidée uniquement) ces habitations étonnantes. Bien sûr, un bon nombre de randonnées sont aménagées. Nous avons opté pour un parcours de 4 km le long d’un canyon, spectaculaire par son tracé inséré dans les falaises, ses vues vertigineuses et les pétroglyphes à son point ultime.

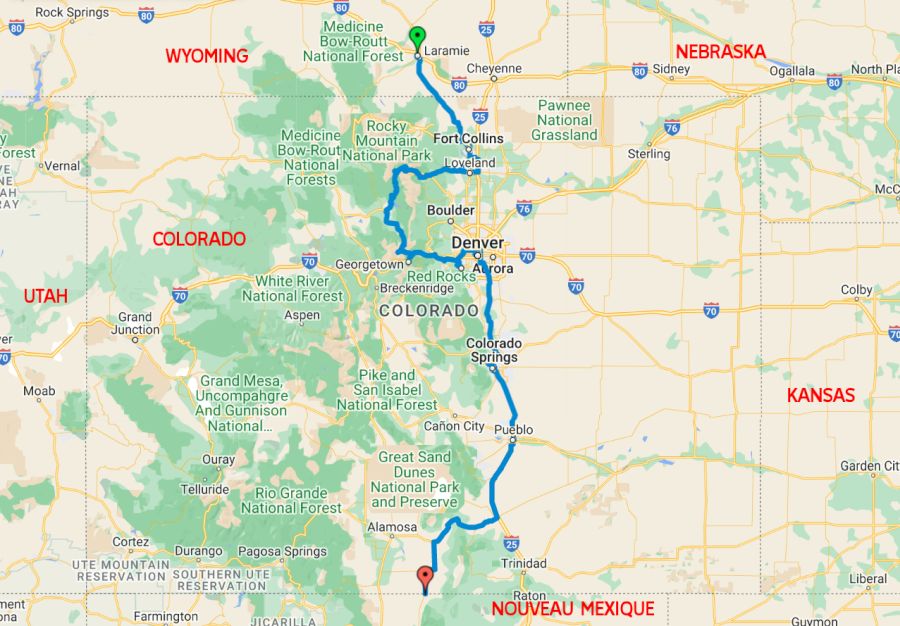

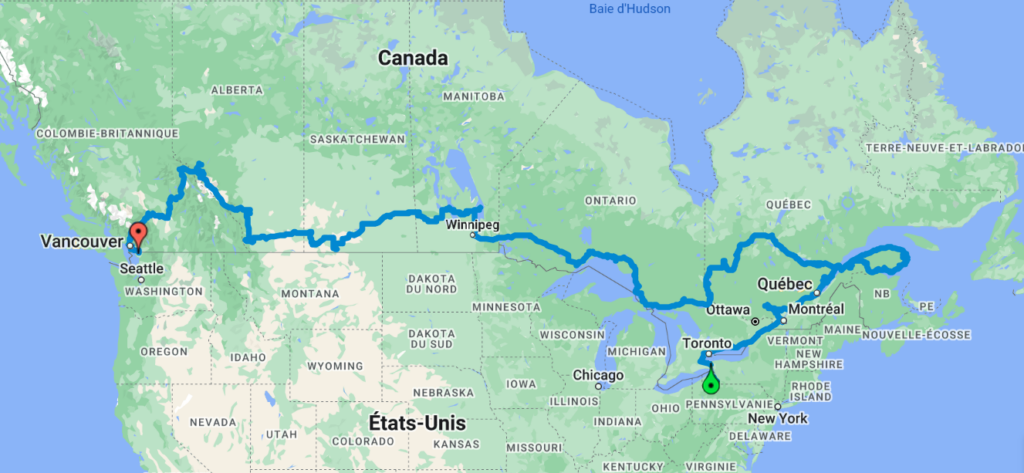

Il est dans tous ces états

Je veux parler du point géodésique qui se trouve à la jonction de l’Utah, du Colorado, du Nouveau Mexique et de l’Arizona. Au carrefour des 2 axes qui servent de séparation (le 37ème parallèle nord et le 109ème méridien ouest). Au USA on fait simple, on n’y va pas par 4 chemins, si on peut dire. Les touristes viennent en masse s’y faire prendre en photo, mais semblent un peu décontenancé au moment de se positionner. C’est sûr qu’au niveau de l’équateur il n’y a pas de question à se poser : un pied dans l’hémisphère Nord, un autre dans l’hémisphère Sud. Mais là, comment faire avec seulement deux pieds ? A défaut d’y mettre les mains, dans une position peu avantageuse, plusieurs tactiques sont employées : un pied chevauchant deux états, photo en couple procurant l’avantage du bon nombre de points d’appui, ou encore mieux à 4 personne, une dans chaque état. Alors que les boutiques de souvenirs autour exigent encore le port du masque, on est loin ici de la distanciation sociale. Pour la petite histoire, sachez que la position exacte a été déplacée à plusieurs reprises par divers scientifiques coupeurs de cheveux en quatre et reste contestée par certains. En tout cas, c’est le seul endroit aux USA où 4 états de rencontrent en un même point.

Monument Valley

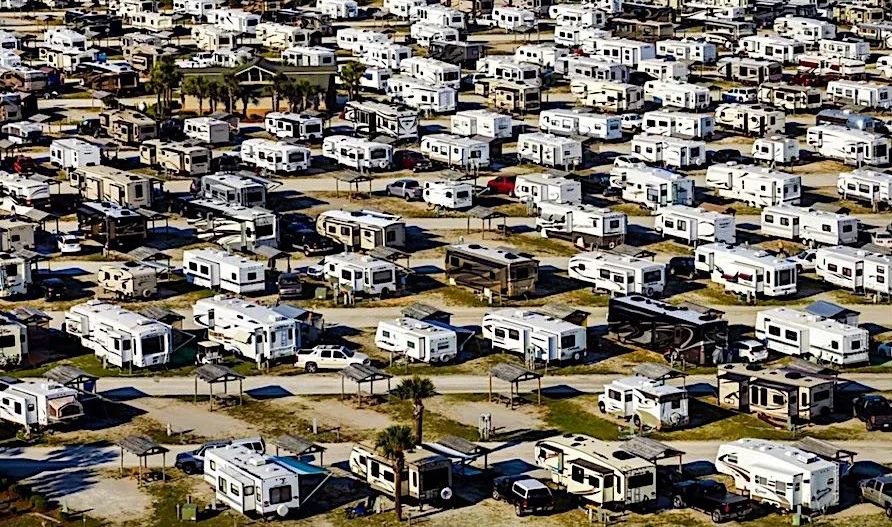

Nous avons eu le plaisir de bivouaquer juste à l’entrée de la vallée, une quinzaine de kilomètres avant le célèbre site, entre deux falaises rougeâtres dont les couleurs se sont enflammées au coucher puis au lever du soleil. Spot gratuit avec table de pique-nique fournie, c’était mieux que collés-serrés dans les campings du parc. Nous avons visité ce dernier en milieu de matinée, alors que le soleil n’était pas encore écrasant et que les touristes étaient encore en nombre raisonnable. Les mots manquent pour décrire cet endroit majestueux où l’on se faufile avec Roberto sur une route en terre entre des rocs montagneux géants aux couleurs rougeoyantes. Les photos parleront mieux que les mots.

Deux ponts trop loin

Après une route fantastique grimpant au flanc d’une falaise et procurant des vues magnifiques, nous parvenons au petit Parc des Ponts Naturels (Natural Bridges National Monument pour les intimes). Une route de 14 km en fait le tour et nous arrête devant 4 ponts, permettant de les observer du sommet et pour les plus courageux de descendre dans le canyon les observer par en dessous. Après la matinée à Monument Valley et compte-tenu de la chaleur de ce milieu d’après-midi, nous avons manqué de motivation pour les deux premiers, situés respectivement à 1 et 3 km de la route, et donc le double pour l’aller-retour. Le troisième nous a paru plus sympathique avec son unique kilomètre retour compris, alors nous sommes allés lui rendre une petite visite. Il nous a offert une arche élégante, bien élancée dans le ciel et semblant assez fragile. Nous avons appris que ces ponts naissent au début d’une boucle d’une rivière, ce qui permet une érosion ciblée au creux de la courbe et la formation progressive d’un trou jusqu’à l’autre côté.

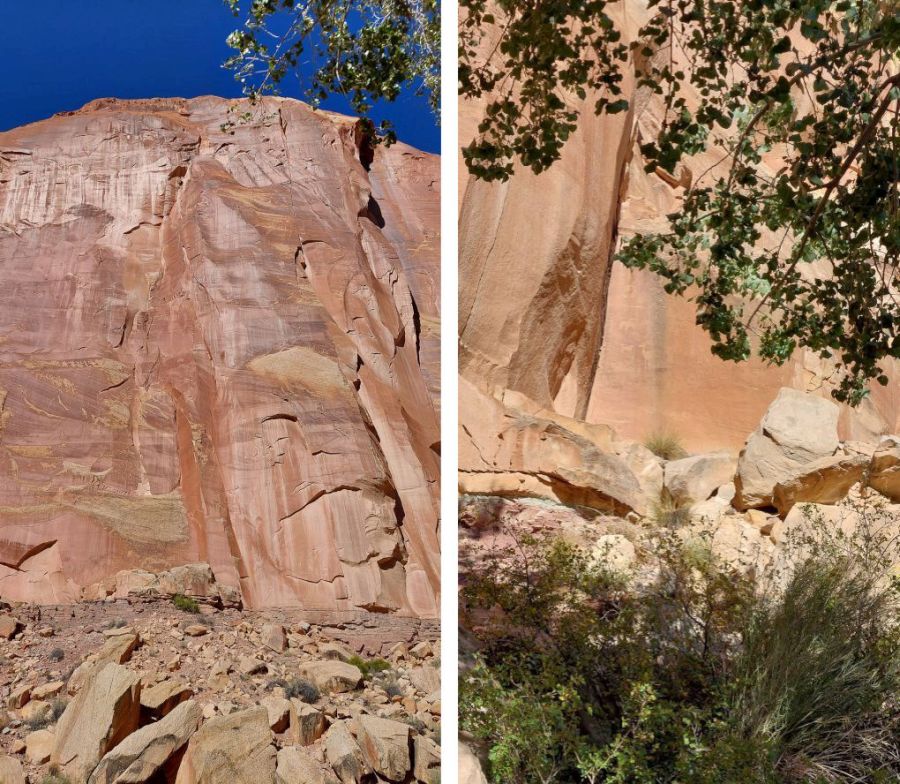

Une journée minérale

Les paysages de l’Utah sont véritablement extraordinaires. Nous avons roulé une grande partie de la journée au milieu de paysages grandioses, montagnes en mille-feuilles minérales ou au contraire en pierres massives que l’érosion transforme en sable pour les premières et en blocs de taille imposante pour les secondes. Les couleurs sont fantastiques, variant d’une région à l’autre entre les gris, les blancs, les jaunes ocre, les mauves et les rouges, sans parler des tons bleutés de certaines parois. Entre les montagnes, des canyons asséchés et façonnés en arabesques ou en champignons par le temps, des couloirs de verdure grâce à l’eau qu’ils recueillent par temps de pluie ou aux rares rivières qui les empruntent, comme le Colorado très boueux à cet endroit. Nous n’avons cessé de nous émerveiller tels des enfants tout au long de la journée et les appareils photo ont bien chauffé. Nous avons terminé par la visite du Capitol Reef National Park, bien dans le ton de ce que nous venions de voir, avec quelques curiosités en plus comme ces pétroglyphes gravés à bonne hauteur sur des falaises. Ce qui les a sûrement préservé du vandalisme dont on a pu constater quelques exemples malheureux au niveau du sol.

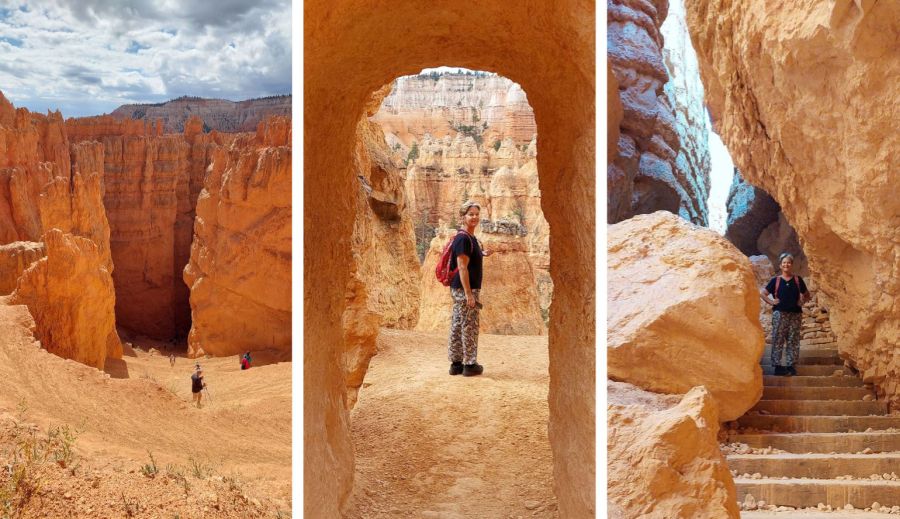

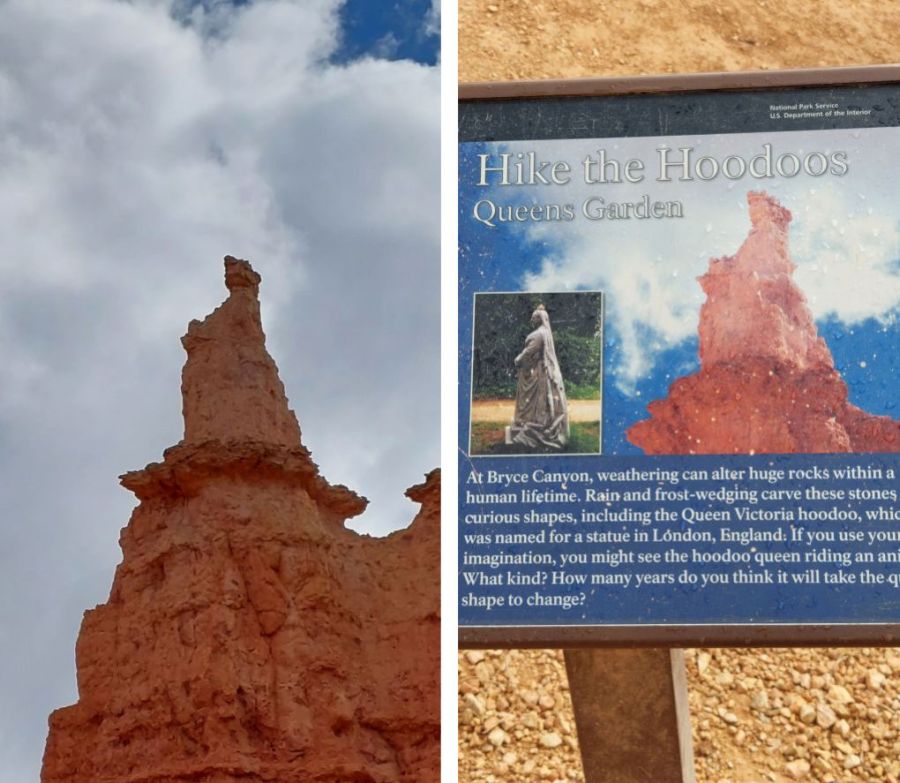

Le plus beau des parcs ?

Ce n’est pas nous qui le disons, mais le National Park Service, l’organisme qui gère tous les parcs nationaux des USA. Après chacun en fait son affaire, mais ce Bryce Canyon National Park est véritablement au-dessus du lot et fait partie de nos coups de cœurs de ce voyage. Il s’agit d’un haut-plateau dont l’érosion a créé une multitude de cheminées appelées ici hoodoos. Le phénomène n’est pas unique dans le monde, mais c’est ici qu’il a sa plus forte concentration, rassemblée dans plusieurs zones appelées amphithéâtres. Les multiples tonalités de rose-orangé, la fragilité des édifices, la multiplicité de leurs formes, et leur caractère innombrable en font un spectacle exceptionnel. On commence par les apprécier du dessus, en longeant une falaise, avant de plonger vers leur base, dans des couloirs étroits et impressionnants, afin d’avoir un autre point de vue tout aussi impressionnant du dessous. Tout cela en compagnie de sympathiques chipmunks (de petits écureuils) peu farouches au point de venir tourner autour de vos chaussures. Et bien sûr en compagnie d’autres touristes, mais ce n’était pas le délire non plus. Vraiment un endroit qu’on a adoré.

C’est par ce parc que nous terminons cet article. Il nous reste encore un petit bout d’Utah à parcourir et même encore un parc national avant de rejoindre le Nevada et le célèbre Grand Canyon. Nous allons en avoir encore plein les mirettes et sûrement des choses à vous raconter.